Источник: https://dzen.ru/a/ZvASOzNcdHXYNrYz

Тема Кельтов заинтересовала меня, когда задалась вопросом: «Кто крестил Русь?». Есть мнение, что это были представители Кельтской церкви. Например, Аполлон Григорьевич Кузьмин (1928-2004 гг.), советский и российский историк выдвинул это предположение в книге «Крещение Киевской Руси» (2012 г. изд.).

Любое исследование начинается со сбора общих сведений, которые можно подчерпнуть в интернете.

Интернет-энциклопедия «Википедия» пишет о Кельтах следующее:

«Кельты (греч. Κελτοί, лат. Celtae) — близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения[1], в древности на рубеже до нашей эры населявшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе…

Происхождение названия. Первое зафиксированное использование названия «кельты» — др.-греч. Κελτοί (кельты) — для обозначения этнической группы было сделано греческим географом Гекатеем Милетским в 517 году до н. э., когда он писал о народе, живущем вблизи Массилии (современный Марсель). В V веке до н. э. Геродот упоминал кельтоев, живущих в верховьях Дуная, а также на дальнем западе Европы. Этимология термина Κελτοί неясна. <…>

В I веке до н. э. Юлий Цезарь сообщал, что люди, известные римлянам как галлы (лат. Galli), называли себя кельтами. Это говорит о том, что даже если имя «кельты» было дано греками, то оно в какой-то степени было принято галльскими племенами в качестве собирательного названия.

В современном английском языке слово celt впервые зафиксировано в 1707 году в сочинении лингвиста Эдварда Ллуйда, чья работа, наряду с работой других учёных конца XVIII века, привлекла внимание научного мира к языкам и истории ранних кельтских обитателей Великобритании…»

Что говорят о Кельтах учёные ДНК-генеалогии? Давайте почитаем выдержки из статьи Анатолия Клёсова «Откуда появились кельты?»

«…Уже две тысячи лет племена и народы, объединяемые под названием кельты, привлекают внимание историков, лингвистов, политиков, националистов, и, соответственно, общую публику. Историков привлекают, в частности, вклад кельтов в материальное и культурное развитие Европы, лингвистов привлекает то, что кельты, по их понятиям, говорили на архаичном типе индоевропейского языка, относимом к середине 1-го тыс. до н.э. Политики и националисты разыгрывают «кельтскую карту», которая стала брендом, и важным фактором в борьбе за политическую независимость, под названием «кельтский сепаратизм» …

Нас интересуют вопросы, относящиеся к ДНК-генеалогии, а именно – кто такие были кельты и можно ли идентифицировать по ДНК их потомков, относились ли они «изначально» (как стали известны как «кельты») к одному роду, или это название собирательное, типа «советский народ», и если это изначально был род или племя с какой-либо доминирующей гаплогруппой, то откуда пришли, кто были их предки по Y-хромосоме, на каком языке они говорили – как предки, так и «кельты» к моменту их идентификации в исторической литературе…

Итак, говоря о происхождении «первых» кельтов, отметим, что их языком был индоевропейский язык, который в те времена был характерен для гаплогруппы R1a, но не гаплогруппы R1b…

Первые кельты, носители гаплогруппы R1a, и которые, разумеется, говорили на ИЕ[2] языке, прибыли миграционным путём с востока, с Русской равнины, в конце II тыс. или начале I тыс. до н.э.»

Из приведённого отрывка явствует, что «первые Кельты», носители гаплогруппы R1a переселились в Европу с Русской равнины приблизительно 3000 лет назад. Археологи также отмечают прибытие нового народонаселения Европы, называя их культуру «полями погребальных урн».

«Википедия» о данной археологической культуре пишет следующее:

«Культура полей погребальных урн (1300—750 гг. до н. э.) — общее название ряда археологических культур раннего железного века, данное по характерному признаку — могильникам без насыпей, которые содержат преимущественно остатки трупосожжений, обычно с захоронением праха в глиняных сосудах, поставленных на дно могилы.

Культура полей погребальных урн развилась на основе культуры курганных погребений и стала предшественником гальштатской культуры. Преемственность с последней, а также лингвистические сведения указывают на вероятную принадлежность культуры носителям пракельтского языка (и, возможно, других индоевропейских языков)».

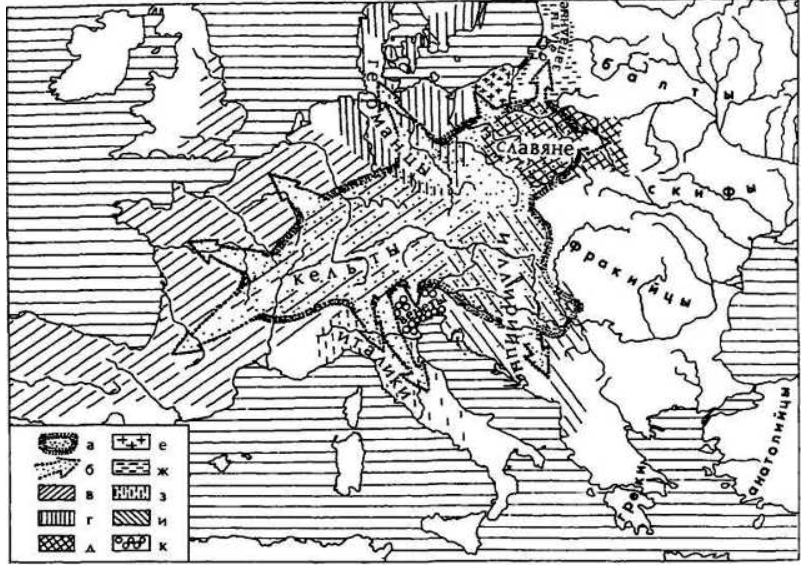

В книге Валентина Васильевича Седова (1924-2004гг.), профессора, советского и российского археолога-слависта «Славяне. Историко-археологическое исследование» (2002 г. изд.) приведена карта распространения культуры полей погребальных урн (стр.50)

Рис. 1. Расселение древнеевропейцев и их дифференциация на отдельные этносы.

а) - ареал среднеевропейской культурно-исторической общности полей погребальных урн.

Обратите внимание, из ареала этой культуры выводят Кельтов, Германцев, Италиков, Иллирийцев, Славян (лужицкая культура).

Из «Википедии» явствует, что «культура полей погребальных урн развилась на основе культуры курганных погребений». Давайте мельком познакомимся и с этой археологической культурой. Отправляем запрос в интернет и получаем ответ в «Википедии»:

«Культура курганных погребений — археологическая культура среднего и позднего периодов бронзового века (1600—1200 гг. до н. э.), распространённая в Центральной Европе.

В Европе, носители культуры курганных погребений предположительно являлись носителями гаплогруппы R1b».

В том, что «культура полей погребальных урн развилась на основе культуры курганных погребений» авторы статьи в «Википедии» ошибаются, ибо культура полей погребальных урн, которой характерна кремация, не развивалась на основе культуры курганных погребений (ингумация), а замещала её, поскольку в Европу прибыл новый народ.

Теперь познакомимся с гальштатской культурой, поскольку «Википедия» сообщает, что «культура полей погребальных урн стала предшественником гальштатской культуры».

«Гальшта́тская культу́ра — археологическая культура железного века, которая развивалась в Центральной Европе и на Балканах на протяжении около 500 лет (примерно с 900 до 400 годы до нашей эры), восходя к культуре полей погребальных урн. Основными носителями гальштатской культуры были кельты, на Балканах — также иллирийцы и фракийцы.

Своё название гальштатская культура получила по Гальштатскому могильнику (нем.), расположенному в северо-западной Австрии близ города Гальштат, в окрестностях которого имеются большие залежи соли, разрабатывавшиеся уже в начале железного века. <…> где к концу XIX века было вскрыто около 2 тыс. погребений — трупосожжений и трупоположений».

Следующая культура – латенская, наследница гальштатской культуры (согласно «Википедии»):

«Латенская культура — кельтская археологическая культура железного века (V–I века до н. э.), распространённая по всей Центральной и Западной Европе (Франция, Швейцария, Испания), на Балканах, в Малой Азии, Британии и Ирландии. <…> Латенская культура — прежде всего, культура многочисленных кельтских племён: галлов, бриттов и многих других. <…> Латенская культура является наследником гальштатской культуры в западных регионах распространения последней. Плавный переход к ней происходит в V веке до н. э. К I веку н. э. латенская культура в основном подавляется римской провинциальной».

Интересна точка зрения известных британских кельтологов Ф. Леру и К.-Ж. Гюйонварха в книге «Кельтская цивилизация» о смене одних археологических культур Центральной Европы на другие:

«Изучение этого периода протоистории и начала истории оставляет странное впечатление: угасание культур наводит на мысль о некой «моде», которая передавалась волнообразно, а не навязывалась в результате жестокого завоевания. На смену погребальному сожжению, которое являлось характернейшим обрядом гальштатской эпохи, пришло захоронение в земле, ставшее общепринятым в латенский период, хотя никаких изменений в этническом составе популяции этих эпох уловить нельзя».

Обратите внимание на последние строки приведённого отрывка.

Авторы сообщают, что поменялся похоронный обряд, который отражает мировоззрение и культуру народа, но «изменений в этническом составе популяции этих эпох уловить нельзя». Что же произошло? Авторы считают, что это не «результат жестокого завоевания», а просто дань некой моде!

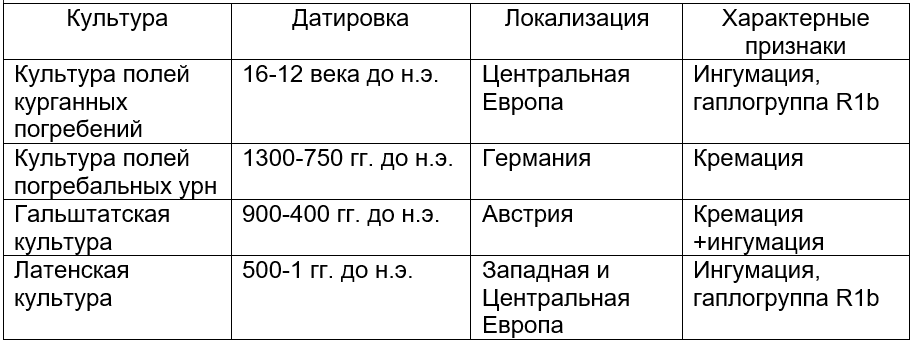

Сводим в таблицу полученные сведения об археологических культурах Европы приблизительно 3000 лет назад.

Талица 1. Археологический культуры Центральной Европы.

Из таблицы 1 следует, что культура полей погребальных урн, которой характерно трупосжигание или кремация фиксируется археологами приблизительно 3300 лет назад, подтверждая выводы ДНК-генеалогии о том, что в это время носители гаплогруппы R1a приходят в Европу с Русской равнины.

О древних Кельтах написано множество книг и исследований. Что из них интересного и характерного можно узнать об этом народе, даже при беглом знакомстве?

Владимир Леонидович Махнач (1948-2009 гг.), русский историк и православный просветитель, искусствовед, историк русской архитектуры в лекции «История мировых культур. Культуры древности» рассказывал:

«Античным народам галл представлялся рослым человеком, рыжеватым блондином с молочно-белой кожей, безгранично гостеприимным, широким, радушным, но вспыльчивым и необычайно свирепым в бою, демонстративно презирающим смерть. Известно, что кельты зачастую вступали в сражение обнаженными до пояса.

Кельты были чрезвычайно свободолюбивы, в силу чего в рабы не годились. И римляне, прекрасно то понимая, рабов-галлов не держали, за единственным исключением: из галлов получались гладиаторы. Кельтских гладиаторов на римских аренах было много».

Источник: Яндекс картинки https://i.pinimg.com/originals/23/13/46/231346965637b28771a9d23f138abd4b.jpg

«Википедия» в статье «Кельты» сообщает об их поверьях:

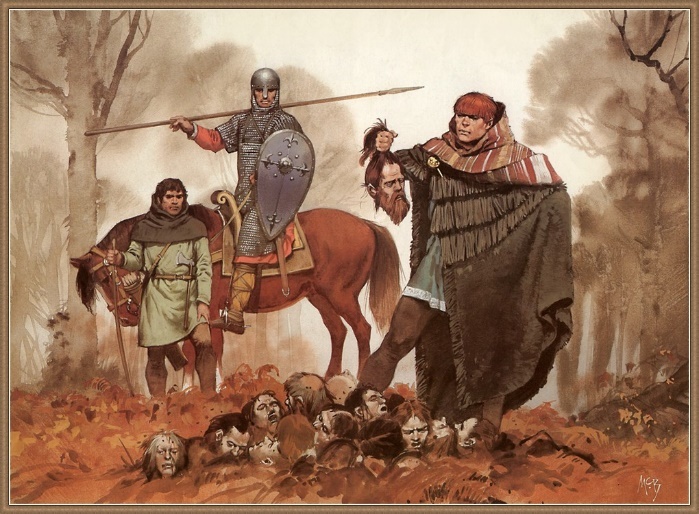

«Греческий историк Диодор Сицилийский писал, что, убив противника, кельтские воины «отрезают их головы и вешают на шеи своих коней, а принеся их домой, прибивают ко входам своих жилищ. Они сохраняли отрезанные головы побеждённых врагов в кедровом масле… А некоторые хвалились, что не отдали бы эти головы даже за такое же по весу количество золота…» Дело в том, что для кельтов голова — жилище души. И отрезать голову врага означало, что его душа отделена от его тела, и он не сможет ожить…»

Кельтские воины. Художник Ангус Макбрайд

Источник: https://gallerix.ru/pic/M/2082518632/149248037.jpeg

В статье о друидах «Википедия» описывает их обряд жертвоприношения:

«Они приготавливали у подножия дерева всё необходимое для совершения жертвоприношения и торжественной трапезы. После этого приводили двух белых быков, у которых впервые связаны рога. Жрец, одетый в белое, взобравшись на дерево, золотым серпом срезал омелу и складывал её в белый плащ. После этого быков приносили в жертву, совершая при этом хвалебную молитву божествам… Гай Юлий Цезарь в «Записках о Галльской войне» писал, что друиды рассчитывали на помощь своих богов, только если приносили человеческие жертвы. Для таких жертв употреблялись пленные враги, преступники, а при отсутствии таковых — и невинные люди…

Плиний Старший описывал каннибализм друидов — то есть употребление в пищу человеческой плоти. Последние археологические находки — в пещере Алвестона (англ. Alveston) на юге графства Глостершир, а также в торфяном болоте Линдоу-мосс близ деревни Мобберли, графство Чешир, Великобритания (т. н. «человек из Линдоу») — подтверждают сообщения римлян. Так, в пещере в Алвестоне найдены кости примерно 150 человек, в том числе — женщин, убитых, как считают археологи, в жертвенных целях. Жертвы были убиты тяжёлым острым оружием, предположительно — топором или мечом. Анализ минерального состава костей подтвердил, что останки принадлежат людям, которые постоянно проживали в данной местности».

Друиды

Источник картинки: https://images.saymedia-content.com/.image/t_share/MTc2MjY5MzM5MTM2MzY5ODU0/druids-and-halloween.jpg

Многие исследователи отмечают, что сведения о древних Кельтах почерпнуты из трудов Римлян и Греков, которые враждовали с Кельтами, и на этом основании делают вывод, что обряды друидов исказили и народ оболгали. Возможно, это и так. Но хочу заметить, что ничего подобного эти же авторы не писали о Восточных Славянах.

Интересен календарь Кельтов. Из статьи Шервуд Евгении Андреевны (1944г.р.) «Календарь у древних кельтов и германцев» можно подчерпнуть следующие сведения:

- – Календарь был лунным или лунно-солнечном согласно сведениям Плиния (I в. н.э.) и Гая Юлия Цезаря (I в. до н.э. – I в. н.э.); Страбон (63 г. до н.э. – 23 г. н.э.) отмечал, что кельтиберы поклонялись божеству Луны.

- – Год у кельтов состоял из двух времён: зима и лето.

- – Новолетие, согласно древнеирландским источникам, начиналось в ноябре с праздника Тара, с которого начиналась зима (самэна). Это был праздник ночи, которая объединяла и связывала два мира: земной мир людей и потусторонний мир мёртвых — сид (sid). В эту ночь, по поверью Кельтов, можно было не только свободно общаться с обитателями потустороннего мира, но и сами умершие могли навещать живых. Друиды в ночь самэна сжигали на кострах дары, приносимые богам. Ныне в ночь на 1 ноября празднуют Хэллоуин.

- – 1 февраля отмечался Имбольк (очищение после зимы). Впоследствии праздник Имбольк был заменен днём святой Бригитты, а затем Святой Девы.

Давайте теперь зададимся вопросом: «Какими были родовые устои Кельтов?». Ответ найдём в «Великой книге древних законов» Сенхус Мор (Senchus Már), содержащей записи древнего Ирландского обычного права, которое считается наследием Кельтов.

«Полагают, что правовые нормы, содержащиеся в этой Великой книге, сложились под влиянием брегонов[3], приблизительно в I столетии н.э. <…> Древнейшая дошедшая до нас рукопись относится к XIV веку. Для изучения исходных основ и эволюции первобытного индоевропейского права нет другого источника — за исключением разве законов Ману, — который превосходил бы своей важностью старинные ирландские законы…

Все эти памятники застают народ в состоянии родового быта, высшим проявлением которого был клан…»

(см. «Рувики», статья «Кельты», https://ru.ruwiki.ru/wiki/Кельты)

«Википедия» дополняет сведения о Древнеирландском праве:

«Земельное право.

В «Сенхус-море» на первом плане ежегодные переделы пахотной земли, считавшейся в общинном владении; такое разделение существовало у кельтов в самые отдалённые времена, в Ирландии сохранялось до 1782 г., а в горных общинах Шотландии и Уэльса встречается и ныне. Хотя кельты не препятствовали отдельным членам общины приобретать в личную собственность участки земли, но подворное или хуторное хозяйство у них не привилось и члены семьи (законные и незаконные) сообща пользовались пахотною и пастбищною землями, а также всякими продуктами в хозяйстве.

Кроме свободных граждан общины, имевших право владеть землёй, избирать и быть избираемыми на общественные должности, у ирландцев существовали рабы, контингент которых пополнялся благодаря разбойничьим морским набегам в Шотландию, Южную Англию и Бретань».

«Брак и семья.

… на «зелёном» острове развились своеобразные отношения между мужем и женою.

Расторжение брака было делом обыденным, и законодатели позаботились только об охранении имущественных прав как законной жены, так и незаконной; законная жена имела право уступать своё имущество полностью или по частям кому угодно, контролировала распоряжения мужа и могла выделить свою долю из общего владения, если её беспокоили притязания незаконной жены.

Дети почти никогда не воспитывались дома, а отдавались за известную плату одному из бедных оброчников или арендаторов, у которого девочки оставались до 14 лет, а мальчики до 17 лет. Если ребёнок умирал ещё очень маленьким, то заменялся другим; выросший воспитанник был обязан содержать приёмных родителей до своей смерти».

«Судопроизводство. Другие юридические нормы.

Штрафы (пени) были единственным оружием в руках брегонов… Лицо, не имеющее возможности уплатить пеню, попадало в рабство… Смертная казнь за убийство свободного человека была введена позднее католическим духовенством.

Дороги, мосты, паромы и принадлежности рыбной ловли содержались за счёт общины, которая также заботилась о поддержании укреплений и крепостей, оберегающих от нападений соседних кланов. Воинская повинность исполнялась всеми способными носить оружие, мужчинами и женщинами безразлично; только предписание епископов в конце VII века (так называемый «Закон Адомнана») заставило женщин отказаться от военной службы».

Ирландское право даёт представление о положении Кельтских женщин в обществе, которые занимались не только детьми и домашним хозяйством, но и играли видную роль в жизни своего народа.

«Брак заключался посредством покупки жён и до введения христианства, по-видимому, мог быть совершаем на один год. Выкуп за дочь шёл в пользу отца, но при последующих браках известная часть его, которая с каждым новым браком постепенно увеличивалась (закон предусматривает 21-кратный выход замуж), обращалась в пользу дочери… Когда супруги были равны как по общественному положению, так и по вкладам, внесённым ими для составления общего имущественного фонда, то жена пользовалась одинаковыми правами с мужем и один без другого не мог вступать в сделки… Существовала весьма сложная система родственных отношений, применявшаяся не только к распределению наследственных имуществ, но и к раскладке денежных штрафов, занявших место кровной мести: к платежу и получению этих штрафов родственники призывались в том же порядке, как и к наследованию. Вознаграждение за убийство свободного человека (цена крови) определялось в 7 рабынь (рабыня — обычная единица ценности у кельтов) или 21 дойную корову…»

(см. «Википедия», статья «Кельты. Ирландское право».)

«Семья у кельтов была скорее партнерством, чем главенством мужа над женой. Брачного обета на всю жизнь супруги не давали, брак считался экономическим соглашением, и кельтская женщина могла сама инициировать развод…»

(см. Марина Уденцова, статья «Кельтские женщины в истории и жизни»

https://stimfalid.livejournal.com/16087.html?ysclid=lzz9ajibf2142125654)

Женщины наравне с мужчинами становились друидами. К ним обращались за помощью и предсказаниями. Люди верили, что женщины-друиды могут исцелять и управлять стихиями. Жрицы давали обет целомудрия и считались божественными созданиями.

Кельтские женщины принимали участие в управлении своего племени и страны. Известны случаи престолонаследования по женской линии в Кельтских племенах. Они могли отправляться на переговоры в качестве послов, вести войска и даже основывать поселения.

Женщина друид. Художник Александр Кабанель (1823-1890 гг.)

Многие античные авторы отмечали воинственность Кельтских женщин. Диодор Сицилийский в своей «Исторической библиотеке» писал о Кельтских женщинах: «Жёны кельтов не только ростом равняются мужчинам, но и духом также им подобны». Римский историк Аммиан Марцелин сообщал, что женщины Кельтов помогают своим мужчинам во время битвы, описывая их, как свирепых, высоких бойцов. Плутарх в труде ««Сравнительные жизнеописания» рассказывал о войне Кельтского племени Амбронов с Римской армией во главе с Мариусом. Когда Римляне стали громить Кельтских воинов, их женщины бросились в битву с мечами и топорами, издавая отвратительные крики.

Памятник Кельтской королеве Боудикке[4]. Томас Торникрофт (1902). Вестминстер

Кельтская мифология включает сказания о богах, богинях, героях и магических существах, населявших окружающий мир. Отличительной особенностью её является отсутствие преданий о происхождении Вселенной, Земли и человека.

Википедия в статье «Кельтская мифология» сообщает общие сведения:

«Кельты жили по законам родоплеменного общества. Их культура была богата легендами и преданиями, которые веками передавались из уст в уста <…>. Так же, как и большинство древних народов, кельты верили в загробную жизнь, и при захоронении оставляли с умершим много бытовых предметов: тарелки, блюда, инструменты, оружие, ювелирные украшения, вплоть до телег и повозок с лошадьми.

Центральную роль в мифологии занимала вера в переселение душ, что уменьшало страх перед смертью, и во время войн поддерживало храбрость и самоотверженность.

В наиболее тяжёлых жизненных ситуациях, таких как война, болезни или другие опасности, приносились также человеческие жертвоприношения.

Кельтская мифология оказала большое влияние на мировую литературу. Многие писатели, такие как Шекспир, Вордсворт, Теннисон и другие, вдохновлялись интереснейшими легендами о Кухулине, о короле Артуре, о любви Тристана и Изольды, о племенах богини Дану».

Очень интересен Кельтский пантеон богинь, в котором помимо богинь, отвечающих за врачевание, поэзию и кузнечное дело (Бригид), кроткость (Садб), материнство (Дану, Боанд), есть много богинь – правительниц и воительниц.

Рианнон, участница Валлийской мифологии, является самой известной из группы богинь-всадниц, олицетворяющих королевскую власть… Проншес Мак Кана (1926-2004 гг., академик, профессор Дублинского института перспективных исследований) утверждает: «Рианнон воплощает богиню верховной власти, которая, выбирая себе супруга, таким образом делает его законным королём территории, которую она олицетворяет» (см. «Википедия», статья «Рианнон»).

Рианнон едет верхом в Арберте. Из «Мабиногиона», переведенного леди Шарлоттой Гест, 1877 г.

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Charlotte_Guest_Rhiannon.jpg

В мифологии Ирландских Кельтов присутствует целая группа богинь-воительниц. Одна из них Морриган (ирл. Mór-ríoghain, «Великая Госпожа Воронов», «Великая королева») — богиня войны в Ирландской мифологии. Её можно воспринимать и как отдельное божество, и как своего рода триипостасную богиню. Сама богиня участия в битвах не принимала, но непременно присутствовала на поле боя и использовала всё своё могущество, чтобы помочь той или иной стороне (см. «Википедия», статья «Морриган»).

Морриган на поле боя в облике вороны.

Фрагмент иллюстрации «Кухулин в бою» (1911) Д. К. Лейендекера.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Морриган

Неман или Немань (ирл. Neman, Nemain; «неистовая», «ужасная») — одна из трёх богинь войны в Ирландской мифологии, олицетворяющая безумный хаос войны.; ипостась богини Морриган (см. «Википедия», статья «Немайн»).

Богиня Неман

Источник: Яндекс картинки https://cs12.pikabu.ru/post_img/2021/11/05/10/1636134668160670061.jpg

Бадб (др.‑ирл.; «боевая ворона», «неистовая») — богиня войны в Ирландской мифологии. Вызывает страх и путаницу среди солдат, чтобы битва приобрела благоприятную для неё сторону. Бадб также может появиться до битвы, чтобы предвидеть исход или предсказать смерть важного человека (см. «Википедия», статья «Бадб»).

Богиня Бадб

Источник: Яндекс картинки

https://vstrokax-net.allinnet.info/wp-content/uploads/2017/04/12107879_1663172300630814_8898311823618424874_n.jpg

К этому ряду можно добавить богиню Маху Ирландской мифологии. Она часто упоминается вместе со своими сёстрами Морриган и Бадб. Возможно, эти три богини представляют собой различные грани трёхликой Кельтской богини войны. Махе посвящались головы убитых врагов («жёлуди Махи») (см. «Википедия», статья «Маха (ирландская мифология)»).

Маха проклинает уладов.

Иллюстрация Стивена Рида из книги Элинор Халл «Кухулин для мальчиков», 1904

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Маха_(ирландская_мифология)

Давайте ещё уделим немного внимания сведениям о Кельтской церкви, так как её проповедники были очень активны в распространении христианского учения не только в Европе, но и на Руси. «Википедия» в статье «Кельтская церковь» отмечает отличительные черты её от католической церкви:

«Христианство у кельтов Британских островов появилось во II—III веке н.э. стараниями миссионеров с европейского континента. Особенно крепко оно укоренилось в не являвшейся римской провинцией Ирландии, которая и стала главным центром кельтского христианства в последующие столетия. В VI—VII веке происходило соперничество между кельтской и римской (папской) церквями за христианизацию Англии, населённой к тому времени германскими племенами англов, саксов и ютов…

Основное отличие кельтской церкви от католической — это большее почтение к трудам античных авторов, в том числе греческих, Ветхому завету, а также в преобладающей роли монастырей».

Авторы Майкл Бейджент, Ричард Ли и Генри Линкольн в книге «Мессианское наследие» на стр.186-187 дополняют сведения о Кельтской церкви, поясняя почему её считали Иудейской:

«Кельтская церковь соблюдала иудейскую субботу. Иудейская Пасха считалась официальным церковным праздником. Убийство животных ради пищи осуществлялось согласно иудейским ритуальным предписаниям. Сохранившиеся служебники и другие документы Кельтской церкви пестрят выдержками из иудейских апокрифических книг и прочих текстов, которые были давно и строго запрещены Римским престолом.

Действительно, иудейская ориентация Кельтской церкви была столь явной, что в старинных хрониках её открыто обвиняли в иудействе, а её последователей называли евреями».

Таким образом, даже поверхностное знакомство с миропониманием и мировоззрением древних Кельтов в доступных источниках подводит к выводу, что это какие-то «неправильные» Кельты, совсем непохожие на Славян.

И чтобы разобраться с возникшими сомнениями, давайте посмотрим – какие народы считают себя потомками Кельтов и их генетический состав.

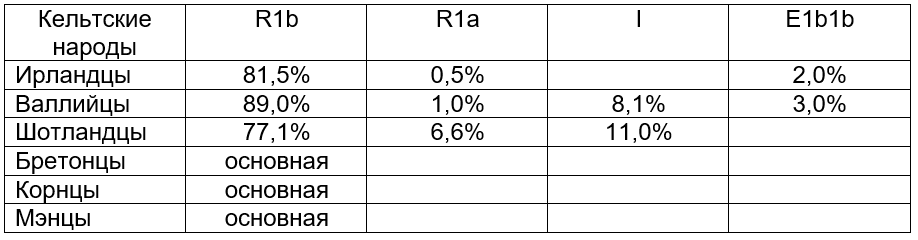

Воспользуемся для этого сведениями из «Википедии», приведёнными в статьях «Кельты» и «Гаплогруппы Y-ДНК среди народов мира».

Таблица 2. Гаплогруппы Y-ДНК современных Кельтов

Как видно из таблицы 2 современные Кельтские народы являются в основном носителями Y-гаплогруппы R1b. Тогда возникают следующие вопросы: «Что произошло? Как Кельты-Славяне стали Кельтами-Эрбинами и когда?»

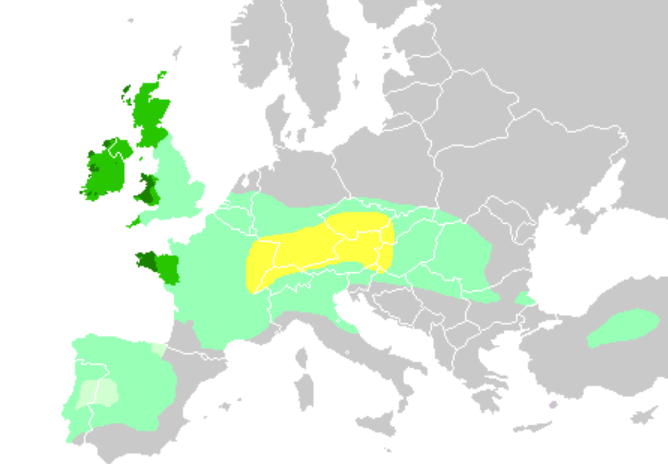

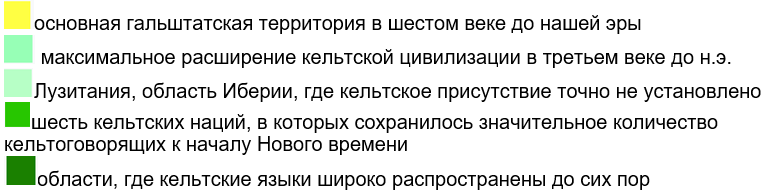

Ответы найдем в продолжении статьи Анатолия Клёсова «Откуда появились кельты». На стр. 312-313 автор обсуждает карту «Расселения кельтов», что приведена в статье «Список кельтских племён» в «Википедии» (см. рис.2). Автор пишет:

«И так, мы видим, что кельтов здесь фиксируют на территории гальштатской культуры, в железном веке (культуру обычно ограничивают временными рамками 900-400 лет до н.э.). Кельтов размещают в Центральное Европе, на Балканах – фракийцев и иллирийцев, тоже относя к той же культуре. Интересно, что как фракийский, так и иллирийский языки относят к индоевропейским языкам, и по данным древнегреческого историка Ксенофана фракийцы были русыми и голубоглазыми. История фракийцев уходит минимум на 4 тыс. лет назад.

Во 2-м тыс. до н.э. (то есть 4000-3000 лет назад) часть их мигрировала с Карпат на южный берег Дуная. Здесь стоит отметить, что все три молодые карпатские ветви R1a – северная, восточная, и западная (все – 1-е тыс. до н.э., см. выше), а также балто-карпатская ветвь R1a (4300±500 лет назад, с её двумя подветвями), являются ветвями субклада R1a-Z280 (4900±500 лет назад). Так что и здесь имеется простор для того, чтобы гальштатским кельтам 1-го тыс. до н.э., да и ранее, быть носителями гаплогруппы R1a и, соответственно, индоевропейского языка. Следует отметить, что гальштатская культура довольно скоро, уже через 150-200 лет перерастает в латенскую культуру. Это «перерастание» чаще называют распадом. Неясно, происходило при этом замещение R1a на R1b, или наоборот…

Рис.2 Расселение Кельтов:

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_кельтских_племён

Что важнее — на карте мы видим, что кельты стремительно расширяются с 6-го до 3-го века до н.э. Ясно, что это не древняя в Европе гаплогруппа R1b, что ей расширяться, она на тех территориях жила уже две тысячи лет, с середины 3-го тыс. до н.э. То есть это расширение не самой гаплогруппы, а культуры, языка, материальных признаков, то, чем оперирует археология. Причем это расширение идёт скорее всего в среду гаплогруппы R1b, как указывает карта. Это расширение во Францию (преимущественно R1b), на Пиренеи (там почти сплошные R1b), на Британские острова (сплошные R1b, R1a там появятся только через полторы тысячи лет, от викингов и их потомков с войсками Вильгельма Завоевателя). Вот мы и получили первое довольно уверенное свидетельство, как кельты гаплогруппы R1a могли стать кельтами гаплогруппы R1b. Это, видимо, и происходило между 6-м и 3-м веками до н.э. …»

Далее на стр.326-327 своей статьи Анатолий Клёсов сообщает удивительные сведения. Оказывается, древние носители гаплогруппы R1b, пришедшие в Европу 5000 лет назад, не говорили на индоевропейских языках! Автор пишет:

«Итак, говоря о происхождении «первых» кельтов, отметим, что их языком был индоевропейский язык, который в те времена был характерен для гаплогруппы R1a, но не гаплогруппы R1b. В Европе, там, где вскоре «лесным пожаром» пошёл распространяться кельтский язык, население в те времена относилось в значительной степени к гаплогруппе R1b, основной гаплогруппе ККК[5]. Иначе говоря, время от примерно 7 до 4 века до н.э.. — это время становления «кельтского» индоевропейского языка Центральной Европы. Почему это произошло? Видимо, передовая металлургическая технология, изумительной красоты украшения, многие в традиционном скифском «зверином стиле», что опять наводит на мысль о гаплогруппе R1a первых кельтов.

А далее — носители R1b перенимают язык, и несут его по Европе. При этом вытеснять или физически уничтожать тех, у кого язык переняли, вовсе не было обязательно».

В конце своей статьи Анатолий Клёсов высказывает следующие выводы (стр.332-334):

- – … «исходные» кельты, носители R1a, прибывшие с востока, – это «протокельты», фактически праславяне, или другие ноcители R1a, как скифы»;

- – «… индоевропейский, кельтский язык появился в Европе не ранее начала 1-го тыс. до н.э. с мигрантами гаплогруппы R1a, говорившими на ИЕ языках.»;

- – … «диффузия (проникновение) кельтских языков по всей Европе» происходила с 7 по 4 века до н.э.»;

- – «… исключительно быстрое распространение кельтов по Европе связано, скорее, с быстрой диффузией языков, чем с физической миграцией людей, говоривших на чужих языках, которая вряд ли была бы мирной»;

- – «Не было кельтского «вторжения», если не считать за таковое прибытие носителей гаплогруппы R1a с востока как «исходных» кельтов. Распространение кельтского языка, культуры, технологии во второй половине 1-го тыс. было вполне мирным и эффективным. Видимо, созрели соответствующие культурно-экономические предпосылки для переходы Европы на индо-европейские языки».

Из выше приведённых отрывков статьи Анатолия Клёсова явствует, что время «стремительного распространения ИЕ языка по Европе» — 7–4 века до н.э., что согласуется со временем существования Гальштатской культуры (9-4 века до н.э.), которой характерны разные погребальные обряды (см. табл. 1). Таким образом, можно предположить, что именно в это время происходило смешение (гибридизация, метизация) племён и народов.

И возникают новые вопросы: на каком языке говорили Эрбины? Каким образом они восприняли ИЕ язык?

На первый вопрос можно найти ответ в статье Анатолия Клёсова «Как Западную Европу заселили новые европейцы», в которой автор пишет:

«Два европеоидных братских рода, R1a и R1b, родительские гаплогруппы которых пришли в Южную Сибирь примерно 45–40 тысяч лет назад, разойдясь во времени и по территориям, повели два языка. Один из них и был флективный арийский (язык рода R1a), который потом назвали пра-индоевропейским, другой — агглютинативный дене-кавказский, или, возможно, прото-тюркский (язык рода R1b). Оба рода вышли из Южной Сибири».

Различаются эти два языка способами словопостроения. В агглютинативных языках (от лат. agglutinatio — приклеивание) изменения в словах происходит за счёт присоединения (приклеивания) различных суффиксов, префиксов и т.д., каждый из которых несёт только одно значение. К этим языкам относят тюркские, тунгусо-манчжурские, угро-финские, баскский, абхазо-адыгские, нахско-дагестанские, дравидийские, часть индейских и некоторые африканские языки. К агглютинативным языкам относились также языки древних народов, например такие как шумерский язык (язык древних шумеров), эламский язык и урартский язык и прочие языки (см. «Википедия», статья «Агглютинативные языки»).

Для языков флективного типа (от лат. flectivus — гибкий) характерна развитая система словоизменения и способность передавать всё разнообразие грамматических значений одним показателем. Классическими примерами флективных языков являются славянский, латинский, некоторые из индийских и иранских языков (см. Википедия, статья «Флективный строй»).

Возможный ответ на второй вопрос: «Каким образом носители Y-гаплогруппы R1b восприняли ИЕ язык?» можно найти в статье Бориса Новицкого «Как «эрбинам» удалось «перехватить» изначально чуждый им язык ариев?». Автор высказывает следующее предположение:

«Язык «эрбинов» изначально был агглютинативным. Как об этом можно судить? Дело в том, что за время многотысячелетней миграции эрбинов с Юга Сибири до Пиреней они везде оставляли агглютинативные языки. Путь их лежал также через юг Причерноморья, Кавказ, северную Африку.

Теперь на этом пути — тюркские языки, монгольские, тунгусо-маньчжурские. А также корейский, японский, грузинский, баскский, абхазо-адыгские, нахско-дагестанские, дравидийские и ещё некоторые языки, ну и шумерский язык. Всех их относят к агглютинативным…

Об этом можно судить и по вторичным признакам: археологическим культурам и по положению костяков в захоронениях. Судя по ним эрбины (носители R1b), продвигались из Сибири через Южный Урал и Северный Казахстан. По пути оставили многие культуры, в том числе ботайскую, маханджарскую, хвалынскую, ямную…

Если в сражениях и битвах мужчины уничтожались, то женское население сохранялось. Известны данные, что вскоре после уничтожения носителями R1b мужского населения Европы других гаплогрупп, число женского населения увеличилось.

Женщины были хранительницами не только домашнего очага, но и родного языка, приобретённого с рождения у своих родителей. Ясно, что язык в семье консервировался. Ребёнок слышал и впитывал первые несколько лет только язык матери. Мужчина исполнял функции защитника и добытчика, часто подолгу отсутствовал. Понятно, что язык носителей R1a (праязык предков русов) осваивался ребёнком с молоком матери. Позже начиналось усвоение ребёнком языка мужчин эрбинов (R1b).

В принципе, такая схема перехода на «индоевропейский» язык носителей ККК вполне приемлема. Другое дело, что на этом этапе такой «праязык предков» подвергался значительному влиянию языка носителей R1b. Что отражалось в известном сдвиге ударения, в некотором или даже полном изменении акцента, массовой замене одних согласных на другие (палатизацией). И все это отразилось на примере истории английского языка».

В конце статьи «Откуда появились кельты?» Анатолий Клёсов подводит итоги своих умозаключений:

«…выдвинутая гипотеза имеет многослойные основания, что носители гаплогруппы R1a, фактически праславяне, или, во всяком случае, их братья, преобразовали не только восток во II тыс. до н.э., выступая как арии (Индия, Иран, Средняя Азия, Ближний Восток, северный Китай), но и не менее (возможно, и более) кардинально преобразовали и запад, выступая как исходные кельты (западная и центральная Европа), принеся туда в I тыс. до н.э. свой язык и свою культуру. В этом смысле запад и центр Европы — культурный продукт праславянской Русской равнины».

Таким образом, напрашивается вывод из всех вышеприведённых текстов — когда речь идёт о Кельтах, то надобно чётко понимать о каких кельтах идёт речь: о Кельтах-Славянах или о Кельтах-Эрбинах.

В заключении своей статьи хотелось бы сформулировать два новых вопроса, ответы на которые ещё предстоит найти:

- – почему «два европеоидных братских рода – R1a и R1b» (по утверждению Анатолия Клёсова) были носителями разных языков?

- – с какой целью Эрбины перешли на Славянский (индоевропейский) язык в 1-ом тысячелетии до н.э.?

Источники:

Бейджент М., Ли Р., Линкольн Г. Мессианское наследие. – М.: Изд. Эскимо, 2005.

Будинский изборник IX–XIV вв.: «Арамейская Библия» и «Аскольдова летопись» / Под общей редакцией акад. Ю.К. Бегунова. — Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014.

Клёсов А.А. Откуда появились кельты? / Вестник ДНКгенеалогии, том 5, № 4, апрель 2012 г., стр. 308-339 http://pereformat.ru/2014/03/celts/#more-4467, https://dzen.ru/a/Wx_khq-TaQCpxKQ4

Клёсов А.А. Как Западную Европу заселили новые европейцы.

http://pereformat.ru/2014/04/arbins/

Махнач Владимир, «История мировых культур. Культуры древности». Лекция 15. Часть 1. 1997 год. https://proza.ru/2016/01/13/1547

Новицкий Борис. Как «эрбинам» удалось «перехватить» изначально чуждый им язык ариев? https://dzen.ru/a/X8YxDqCT6UkCoPda?ysclid=lzqxt84h57491586079

Седов Валентин. Славяне. Историко-археологическое исследование / Ин-т археологии Рос. Академии наук. – М.: Языки славянской культуры, 2002г.

Шервуд Е.А. Календарь у древних кельтов и германцев https://norroen.info/articles/shervud.html

[1] Здесь и далее в статье выделения, сделанные жирным шрифтом, содержат важные сведения с моей точки зрения.

[2] ИЕ — индоевропейский язык

[3] Брегоны — судьи в древней Ирландии, хранители обычного права, выступавшие также в роли толкователей законов и третейских судей.

[4] Боудикка (Боудика, Будика) (ок.30–61 гг.) — королева Кельтского народа Ицены, проживавшего на территории современного Норфолка в восточной Британии. Боудикка стала символом сопротивления против Римской империи.

[5] ККК — культура колоколовидных кубков (англ. Bell Beaker culture) — археологическая культура рубежа медного и раннего бронзового века (около 2800–1900 гг. до н. э.) Западной и Центральной Европы. У представителей культуры колоколовидных кубков преобладает Y-хромосомная гаплогруппа R1b