Начало здесь

Раздел 4. Самоуправление человека на пути к здоровью. Философия здоровья

- Внешние и внутренние причины изменения жизнедеятельности человека.

- Путь к самоуправлению своей жизнью.

- Человек в согласованных и несогласованных системах управления.

- Философия здоровья как новая отрасль философского знания.

1. Внешние и внутренние причины изменения жизнедеятельности человека

Человек как живая мыслящая система постоянно изменяется. Существуют разные причины изменений. По источникам действия причин изменений человека, в самом общем виде их можно разделить на:

1) внешние причины (действуют извне);

2) внутренние причины (действуют изнутри организма человека — от тела и от психики, от разных её уровней).

Внешние причины действуют на человека извне — от других людей, от общества, от природы, от Бога, от других невидимых сил и сущностей. Внешние причины могут изменять те предметы мира, на которые они воздействуют.

Человек как причина изменений других предметов

Сам человек также является внешней причиной множества изменений в окружающем мире, когда он действует как внешняя причина изменений для множества предметов. Например: Человек обрабатывает землю. Выводит новые сорта растений и породы животных. Добывает полезные ископаемые, перерабатывает и использует их. Строит населенные пункты и создает всю их инфраструктуру. Строит промышленные предприятия. Создает самую разнообразную технику и использует её в разных целях. Разрабатывает и применяет множественные информационно-компьютерные системы — от средств связи до управления целыми социальными сферами (транспортом, финансами и пр.). В указанных смыслах человек — это творец части окружающего мира. Он является более активным, чем те предметы, которые он изменяет. Он овладевает этими предметами и становится их хозяином. Обращается с изменяемыми предметами по своему усмотрению. Может ухаживать за животными или вести их на убой. Может создавать, обслуживать и использовать технику, а может утилизировать (уничтожать) её.

При этом даже активные существа, например, живые организмы, вынуждены подчиняться человеку, несмотря на то, какие он над ними производит изменения — хорошие или плохие. Тем более, пассивные, неживые системы изменяются под воздействием человека (вода собирается в водопроводы, газ — в газопроводы, вырабатываются полезные ископаемые, обрабатываются камень и металл и т.д.).

Техника, несмотря на всю её сложность, в целом представляет собой совокупность неживых, искусственных, пассивных систем (хотя бы и очень сложных), которые создаются и используются людьми.

Внешние причины, изменяющие самого человека

Но в окружающей среде есть внешние силы и причины, изменяющие самого человека, если они превосходят его по воздействию. Например, климатические изменения, природные катаклизмы действуют на людей, и люди вынуждены к ним приспосабливаться ради самосохранения и выживания. Социальные факторы действуют на отдельных людей и вынуждают их следовать происходящим процессам. Более активные, сильные и волевые люди могут действовать на других и подчинять их своей воле. В таких случаях очень многие люди, несмотря на свою собственную активность и сознание, вынуждены подчиняться внешним причинам, обстоятельствам и изменяться в соответствии с такими воздействиями (независимо от того, хорошие они для них или плохие, или людей обманули, обещая якобы хорошее). В таких случаях человек оказывается подконтрольным, зависит от внешних воздействий, в результате всё более утрачивает свою собственную активность и самостоятельность.

Если извне на человека идут позитивные воздействия (например, хорошая образовательная среда, наставничество, заботливое окружение, хороший коллектив, справедливые отношения в обществе), то даже при собственной малой активности он может находиться в хороших условиях и изменяться к лучшему, иметь хорошее самочувствие. В здоровом обществе — это законопослушный гражданин, которому предоставляют нормальные условия для жизни.

Но даже в таких благоприятных условиях проблема состоит в том, что человек привыкает быть послушным. Живёт верой во внешние силы, воздействия. Постепенно всё более утрачивает самостоятельность и собственную активность. Зависимость от внешних причин нарастает. Человек перестаёт быть хозяином своей судьбы.

Если же в обществе создаются нездоровые социальные условия, то и внешние воздействия на людей также оказываются неоптимальными, нездоровыми, часто патогенными. Надежда на здоровые внешние воздействия исчезает.

Аналогичные процессы происходят в религии. Если людям говорят, что их создал Бог (высшая внешняя сила) и они — рабы божьи, то люди утрачивают критическое мировосприятие, всецело доверяют религиозным деятелям, оказываются послушными верующими «овцами» в руках «пастырей».

Самостоятельность человек может обрести лишь при развитии собственных сил — телесных и психодуховных, если в нём самом развиты механизмы саморегуляции.

Внутренние причины действуют изнутри организма человека — от тела и от психики (от разных уровней психики, высшим из которых является осознанность действий). Тело может изменять деятельность организма. Например, при сильной усталости прекращается деятельность; наступает сонливость — и организм засыпает; напротив, после сна отдохнувшее тело вступает в режим бодрствования.

Но самые главные внутренние управляющие причины изменения организма идут от психики субъекта. На уровне бессознательного постоянно происходит регуляция всех физиологических функций организма и жизненно важных эмоций (голода, жажды, ухода в сон и пр.). На уровне подсознания формируются сновидения; образы воображения; автоматизмы реакций, постоянно повторяющиеся в жизни (например, ходьба, написание букв в тексте, автоматически производимые профессиональные движения и т.д.), которые могут инициировать определённые формы поведения человека.

Главные же управляющие воздействия изнутри организма идут от уровня сознания — чувственного и рационального. В результате формируется поведение, определяемое чувствами людей, а также их мышлением, разумом. Это самая разнообразная чувственная и рациональная деятельность множества людей.

От души и сердца человека (за счёт энергоинформационных психических и дыхательно-сердечных обменных процессов, как показано в Разделе 2) идёт гармонизация психики и жизнедеятельности, отражённая в нравственном поведении и нравственных качествах людей. На уровне духовно-нравственных процессов и механизмов саморегуляции действует высшее гармонизирующее качество — Совесть. Совесть иначе обозначают как «Бог внутри нас»; «со–весть», т.е. совместная весть, идущая от Бога. Это тот незримый сторож, который находится в каждом человеке и указывает, что он делает верно, в соответствии с законами Высшей, Божественной Гармонии, в соответствии с Конами Мироздания, а что не верно, вопреки Божественной Гармонии (тогда появляются угрызения совести). Во внешних отношениях совестливое или бессовестное поведение людей может оказаться совершенно не замечено окружающими. Но изнутри организма этот регулирующий сигнал обязательно поступает. Если человек поступил бессовестно, хотя внешне и незаметно, его внутренний сторож обязательно об этом сообщает. Но если человек один, два, несколько раз заглушает в себе это Божественное чувство Совести, оно начинает постепенно угасать. Наш маленький внутренний сторож говорит всё тише, тише и наконец, замолкает… И тогда происходит то, о чём писал Ф.Достоевский:

Если Бога нет — то все дозволено…

Иными словами, Божественное самоуправление находится внутри, в каждом человеке и действует через его духовно-нравственное начало — через Совесть. Тем самым, нам постоянно приходит весть о том, что мы — частица Бога, Дети Божьи, которым передано это всеобщее гармонизирующее начало и которым дана свобода выбора через совестливые разумные поступки. Если же это начало разрушается внутри человека, он утрачивает свою божественную сущность и божественное самоуправление, вплоть до перехода к противоположной сатанинской, бесчеловечной сущности, с соответствующим изменением поведения.

Такое понимание Божественного в человеке коренным образом отличается от другого понимания — того, при котором Бог трактуется как высшая внешняя, творящая человека, сила. Он творит себе раба (раба божьего), словно живую машину (которая его боится и которую Он наказывает), которая должна ему рабски подчиняться, постоянно чувствовать «страх божий», утрачивая собственную творческую активность. В этом случае человек становится пассивным существом, одной из овец религиозного стада, управляемой от имени Бога (богов) разного рода пастырями — религиозными деятелями.

В первом случае Бог генетически, людям, как детям божьим, передаёт часть своей духовной сущности через Совесть. Мы — дети божьи, и Он внутри нас с Его высшими гармоничными Конами бытия. Посредством Совести, Бог как Отец, постоянно руководит людьми изнутри, всегда пребывая в человеке, подсказывая, как в разных ситуациях верно проявлять собственную активность (а уходит из человека лишь тогда, когда он утрачивает Совесть, предаёт Отца, отдавая себя в руки иных сил). Во втором же случае людям предъявляют Бога как внешнюю всесильную карающую силу, действующую на раба. Понимание этих вопросов весьма тонкое. Оно требует отдельного специального рассмотрения, что не является целью данной работы.

Соотношение внешних и внутренних причин, воздействующих на жизнь человека

Как правило, на любого человека одновременно действуют разнообразные внешние причины (социальные, природные воздействия) и внутренние причины саморегуляции (умение оценить внешние воздействия, условия и самостоятельно выбрать нужные варианты действий). Если внешние факторы значительно преобладают, то люди оказываются подчинёнными и подконтрольными извне, утрачивают собственную самостоятельность. Если же человек способен оценить совокупность внешних воздействий, при определённых обстоятельствах принять самостоятельное решение и выбрать собственный путь, значит, человек способен к самоуправлению поведением и становится хозяином своей судьбы. А поскольку при этом человек поступает осознанно, то он уже не жалеет о том, что сделал, так как это его добровольный выбор.

Но искусство управлять собой не приходит вдруг и сразу. Это закономерный процесс, которым необходимо последовательно овладевать.

2. Путь к самоуправлению своей жизнью

Путь человека к самосовершенству и самоуправлению непростой, но вполне одолеваемый, если поставлена, осознана и реализуется соответствующая цель. В самом общем виде, можно выделить несколько основных этапов преобразования личности человека на пути к управлению собой, своими действиями, своей жизнью, а ещё шире — с приобретением способности мудро руководить другими людьми и целыми коллективами, сообществами.

Чтобы овладеть новыми знаниями, человек вначале должен учиться у других, чтобы овладеть опытом, который уже накоплен в обществе. Тот, кто обучает, является для человека учителем, воспитателем, наставником, а сам человек в этих отношениях изначально оказывается учеником, воспитуемым. Следовательно, процесс саморазвития личности можно рассмотреть в преобразовании отношений в педагогических системах «учитель — ученик», «воспитатель — воспитуемый». Рассмотрение этой системы приводит не только к пониманию формирования самостоятельной, самоуправляемой личности, но и к формированию творческих коллективов. Более подробно этот процесс описан в источнике [3]. А здесь мы представим лишь основные результаты.

В процессе развивающих системно-педагогических взаимодействий, исходно, воспитатель (учитель, наставник) является более активным звеном, передающим свои знания и опыт воспитуемому (ученику) — как относительно более пассивному звену. Но по мере накопления знаний и опыта ученика, он постепенно превращается в сформированную активную личность, способную управлять собой, а затем — другими людьми и даже целыми коллективами, сообществами.

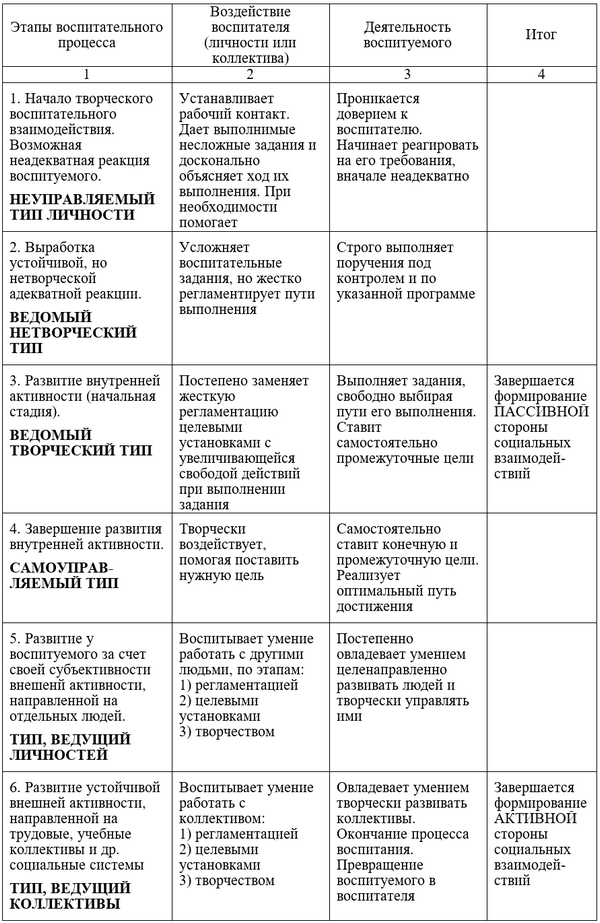

В аспекте формирования личности, для участия её в качестве пассивной и активной сторон в социальных взаимодействиях, можно выделить несколько последовательных этапов воспитательного процесса:

1. Установление взаимопонимания и контакта между воспитателем и воспитуемым. На этом этапе возможна неадекватная реакция воспитуемого на воспитательные воздействия (неуправляемая личность).

2. Выработка адекватной реакции на воспитательные воздействия путём жесткой регламентации всех последовательных звеньев выполнения задания. Появляется пассивная адекватная реакция с минимальной внутренней активностью. На этом этапе воспитуемого, образно выражаясь, водят за руку. Формируется ведомый нетворческий тип личности.

3. Развитие внутренней активности воспитуемого путём снятия жёсткой регламентации поэтапного выполнения задания и постепенной замены её целевыми установками, со всё более отдалённым конечным результатом. Личность претерпевает саморазвитие за счёт самостоятельной целеполагающей деятельности и самоорганизации (всё более творческой) на промежуточных этапах выполнения задания. На этом этапе воспитуемый самостоятельно ставит промежуточные цели и достигает их в своей деятельности. Формируется ведомый творческий тип личности. Считается, что необходимым условием и первым этапом развития способности к самоуправлению является самопознание и самооценка личности, где самоуправление связано с целеполаганием.

В плане преобразования личности воспитуемого, в основном заканчивается формирование пассивной стороны социальных взаимодействий.

4. Завершение становления внутренней активности, когда личность в итоге приобретает способность самостоятельно ставить обоснованные цели и достигать их в своей деятельности. Выработка устойчивой способности к самоуправлению на уровне личности (самоуправляемый тип личности).

5. Становление устойчивой внешней активности личности путём дальнейшего развития её субъективности. Воспитуемый сам начинает активно, творчески и целенаправленно влиять на деятельность и развитие отдельных людей: Формируется тип, ведущий личностей.

6. В целом формирование внешней активности воспитуемого завершается тогда, когда он уже самостоятельно начинает определять развитие всё более крупных коллективов, социальных сообществ. Образуется тип личности, ведущей коллективы. Воспитуемый в социальном плане претерпевает качественное превращение и сам становится воспитателем. В личности завершается становление активной стороны социальных взаимодействий.

Такова в общих чертах диалектика воспитательного процесса по пути формирования социально зрелой и активной личности. Этот процесс схематично отражен в таблице 1.

Таблица 1.

Основные этапы формирования социально активной личности

(динамическая стратегия воспитания)

Конечно, нельзя абсолютизировать предположенную схему в том плане, что начало каждого следующего этапа должно начинаться только тогда, когда полностью закончится предыдущий. Скорее наоборот, в реальной жизни этапы как бы наслаиваются друг на друга. С одной стороны, это обусловлено тем, что человек реально участвует в различных видах социальных взаимодействий (например, организационных, управленческих, творческих и пр.), которые осуществляются в разных сферах общественной жизни (материальной и духовной), в разных её областях (например, хозяйственно-бытовой, политической, нравственной, эстетической и пр.). Охватить весь спектр взаимодействий одновременно человек не в состоянии. Научившись быть активным в одной группе взаимодействий (например, овладев способностью к самообразованию), в этой области он может идти далее. Зато в других взаимодействиях может проявлять себя вначале лишь пассивно, налаживать контакт с воспитателем, наставником, прилежно усваивать знания (например, не овладев ещё самостоятельной творческой деятельностью).

В заключении важно подчеркнуть, что путь к самоуправлению — это не одномоментный, одноразовый, а непрерывный, перманентный процесс. Если человек творческий, многогранный, то он, овладев одним видом деятельности, способен переключиться на другие, ещё не освоенные. И каждый раз в новых сферах деятельности он проходит путь он незнания (неуправляемой личности) — до самоуправления и далее. Но по мере накопления жизненного опыта этот процесс может сокращаться, скорость усвоения новых знаний и умений будет нарастать. Тем более, понимать это особо важно в современном обществе, которое постоянно преобразуется, усложняется. Надо не отставать от реки жизни, успевать полноценно осваивать новые виды деятельности, получать личное удовлетворение и искреннее одобрение близких людей.

Вспомним древнюю мудрость:

Человек подобен гребцу, плывущему в лодке против течения. Если он гребёт сильно — продвигается вперёд, если гребёт слабо — стоит на месте, а если перестаёт грести — неминуемо скатывается назад.

Это прекрасное сравнение, при котором под рекой понимается река жизни, где деятельность человека должна успевать за окружающим временем жизни (которое, тем более, сегодня ускоряется), чтобы не отстать и не разочароваться в своей жизни.

Ещё раз вспомним, что учиться никогда не поздно и что недаром народная мудрость гласит:

Век живи — век учись.

3. Человек в согласованных и несогласованных системах управления

В Разделе 3 данной работы уже шла речь об управлении с позиций оптимальности (оптимальные формы управления — развивающее и стабилизирующее; разрушающее управление, которое в разных случаях может быть неоптимальным и оптимальным; сохраняющее / мобилизационное управление). Было дано следующее самое общее понятие управления.

Управление — это целенаправленное воздействие на систему, определёнными методами (социальными, педагогическими, экономическими, правовыми и пр.), в результате которого система изменяется в определённом желаемом направлении (ракурсе).

В данном разделе мы обратим внимание на такие основные формы управления, как: 1) согласованное (сбалансированное), или холистическое (цельное) управление; 2) несогласованное (несбалансированное), или парциальное (частичное) управление.

Здесь важно отметить, что в обществе, где управленческие взаимодействия происходят между людьми, выделяются два главных звена: 1) управляющее звено, 2) управляемое(ые) звено (звенья). С самых общих позиций, управленческие взаимодействия осуществляются между управляющим и управляемым звеньями.

Управляющее звено обычно является руководящим, здесь принимаются основные решения. Даже появился специальный термин: ЛПР — лицо, принимающее решения. Управляемое звено является подчинённым, выполняет указания управляющего звена. Но при этом отношения между 1 и 2 звеньями могут быть, как отмечено выше, согласованными (сбалансированными) или несогласованными (несбалансированными).

Если применить системный подход к управленческим взаимодействиям, то можно сказать, что между указанными двумя звеньями существуют прямые и обратные системные связи: от управляющего звена к управляемому и наоборот — от управляемого звена к управляющему.

С системных позиций, согласованное управление является целостным, холистическим (от термина «холо» — цельный, единый), если в нём хорошо развиты прямые и обратные связи. Это значит, что руководитель передаёт подчинённым свои указания, но в процессе деятельности прислушивается к мнению подчинённых и при необходимости корректирует деятельность в интересах наилучшего выполнения общего дела. В этом, в частности, проявляется важный принцип русской философии (Николай Фёдорович Фёдоров — принцип общего дела людей в сообществе, когда достигаются общие желаемые цели и согласие между людьми в сообществе). Несмотря на разные роли людей в такой системе управления, все они проявляют себя как субъекты — мыслящие и действующие личности, реализующие цели общего, важного для всех, дела. Согласованное, сбалансированное, холистическое управление — это разнофункциональное, но субъект-субъектное управление.

Напротив, с системных позиций несогласованное, несбалансированное управление является парциальным, частичным (от терминов «парт», «порция» — часть). В нём нарушены прямые и обратные системные связи. Управляющее звено даёт команды управляемому звену (звеньям), совершенно не обращая внимания на мнение людей, выполняющих директивы сверху. В теории управления такое управление обозначается как субъект-объектное. В нём управляемое звено утрачивает личностную, субъектную характеристику и превращается в объект подчинения. До поры, такое управление действует на основе жёстких мер воздействия, но в итоге несогласованность целей, действий и результатов нарастает, система приходит в кризисное состояние. Например, таким было жёсткое реформирование — перевод экономики в нашей стране в 90-е годы 20 века на «рыночные рельсы». Может быть и другой вариант парциального управления, когда управляемое звено вовсе утрачивает возможность нормально руководить социальными процессами. Связи от центра к периферии нарушаются, и система входит в состояние неуправляемости и хаоса. Наступает безвластие, анархия, что также приводит к системному разрушительному кризису.

Из изложенного следует, что, во-первых, человек способен нормально развиваться в здоровых социальных сообществах, во-вторых, когда он включён в сбалансированные системы социального управления, в-третьих, когда он проходит путь самосовершенства в разных видах деятельности — от неуправляемой личности (новичка в новых отношениях); нетворческой личности (прилежного ученика); творческой личности, самостоятельно выполняющей задания; а затем самоуправляемой личности; наставника; личности, управляющей другими людьми; и наконец, личности, способной руководить коллективами, сообществами.

С позиций здоровья и организации здорового образа жизни, люди должны научиться самоуправлению (а затем попытаться вести за собой других). То есть, осознанно управлять своим здоровьем, уметь целенаправленно накапливать свои жизненные силы — психодуховную, телесно-репродуктивную, общую энергетику. Укреплять своё телесное, психическое, физическое здоровье и рационально использовать постоянно накапливаемый потенциал в разных видах жизнедеятельности. Реализовывать свой потенциал здоровья обязательно двух планах: 1) «здесь и сейчас» и 2) на долгие годы вперёд, примерно до 70–90-летнего возраста в активном состоянии (также с учётом того, что с развитием оздоравливающих технологий, возможно, срок жизни людей возрастет).

4. Философия здоровья как новая отрасль философского знания

Как известно, философия — это древнейшая область знаний. Она появляется ещё в древних цивилизациях. Философы, или мудрецы, пытались понять мир во всей его полноте и многообразии — мир Космоса, Божественный мир, общество и самого человека. Сформировались разные философские системы предельно общих знаний. Появилась философия как учение о наиболее общих законах существования природы (Космоса), Божественной реальности, общества и самого человека. Выделились основные направления — философия природы, религиозная философия, философия общества (социальная философия) и философия человека (философская антропология). Эти направления существуют и до сих пор.

Но в 20 веке в связи с расширением знаний людей о мире стали развиваться новые отрасли философского знания. Это, например, философия права (берущая начало ещё в Новое время), философия экономики, философия науки, философия техники, философия политики, философия культуры, философия образования и др. Наряду с указанными новыми развивающимися отраслями современной философии, появилась такая новая отрасль, как философия здоровья. Одними из первых книг явились работы Г.С. Шаталовой «Философия здоровья» (М., 1997, 256 с.) [4] и «Здоровье человека: Философия, физиология, профилактика» (М., 1997, 464 с.). Немного обратимся к вопросу о том, почему именно в конце 20 века возникает такая отрасль, как философия здоровья.

Мы знаем, что наша цивилизация к концу прошлого века достигла очень впечатляющего уровня развития научно-технического прогресса (сегодня учёные пишут, что мы достигли пятого и шестого уровней технологического уклада), начался, доселе небывалый, информационно-компьютерный прогресс. Казалось бы, что при таких удивительных достижениях цивилизации большинство проблем должно быть решено. Должны быть найдены рецепты здоровой счастливой жизни, преодолены разнообразные кризисы. Однако всё оказалось совсем не так.

При помощи новейших технологий люди истощили многие ресурсы природы, разрушили естественные ландшафты, уничтожают девственную живую природу. В результате современная цивилизация спровоцировала глобальный экологический кризис. Сегодня природа серьёзно больна из-за разрушительной деятельности людей.

Обращаясь к анализу социальных систем на планете, мы видим, что большинство стран охвачено разнообразными конфликтами, кризисными явлениями, в социуме не прекращаются войны, вследствие чего невозможно говорить о здоровой социосфере.

Если же обратиться к самому человеку, то количество его заболеваний не уменьшается, а лишь нарастает. Всемирная организации здравоохранения сегодня даёт информацию о том, что у человека имеется около пяти тысяч заболеваний…

В итоге создалась парадоксальная ситуация. А именно, человечество, которое высокими темпами движется по пути разных видов прогресса, оказывается не в состоянии оздоровить ни природу, ни общество, ни самого человека. В связи с этим в конце 20 века и встала проблема разработки философии здоровья.

С учётом того, что в системной философии весь мир рассматривается как огромное множество разнообразных систем, при взаимодействии системно-философского подхода и общей проблемы здоровья систем, философию здоровья можно определить следующим образом. Философия здоровья — это учение о наиболее общих законах здорового существования систем Мира — космических, биотических (живых существ на планете), социальных и самого человека как сложной мыслящей системы.

Кроме того, в указанных взаимосвязях и отношениях, можно связать философию здоровья с системной философией и системной оптимологией. Философия здоровья — это часть системной философии (философии бытия активных систем Мира), связанная с системной оптимологией (см. Раздел 3), которая рассматривает системы в их оптимальных, здоровых состояниях (а также в неоптимальных, нездоровых, состояниях и преобразованиях, требующих устранения), делает упор на созидающие, гармонизирующие процессы преобразования систем (когда системы переходят в оптимальные, здоровые состояния).

Философия здоровья с 90-х годов 20 века становится не только особым разделом (отраслью) философии, но также важнейшей научно-практической и педагогической (валеологической) областью. В общей философии сформировались главные области — философия природы, общества и человека. Считаем, что и в философии здоровья (ФЗ) также следует выделить следующие главные разделы:

1) философия здоровья человека;

2) философия здоровья общества;

3) философия здоровья природы.

На базе изложенного, мы можем определить общий мировоззренческий статус философии здоровья человека. Философия здоровья человека определяет мировоззрение здорового образа жизни (шире — здорового существования в Мире). Или более развёрнуто:

Мировоззрение в философии здоровья — это:

1) всеобщий взгляд субъекта на проблему здоровья (человека, общества, природы);

2) понимание принципов организации здорового образа жизни и самоуправления собственным здоровьем;

3) реализация принципов и практических умений человека правильно поступать в этом мире, на практике достигать здорового существования — в противовес разрушительным тенденциям и в балансе с окружающим здоровым миром.

Более широко: философия здоровья человека — это знание и искусство человека ощущать, понимать состояния своего здоровья и отклонения от него; формировать здоровые отношения в окружающем мире; накапливать опыт организации здорового существования для себя и для тех, кто находится вокруг; умело применять данный опыт в разных жизненных ситуациях.

В нашем дальнейшем изложении мы будем обращаться к философии здоровья человека. Но при этом нельзя забывать, что, как бы люди ни старались сохранять и укреплять своё здоровье, этого невозможно достичь, если они будут существовать в больном обществе и/или в разрушенной природе. Поэтому при рассмотрении философии здоровья человека нельзя забывать о состоянии его окружающей среды, социальной и природной, то есть, о здоровье общества и природы.

Вывод:

- Существуют внешние и внутренние причины изменения жизнедеятельности человека. Реально обе группы причин действуют на организм одновременно. Но если человек настроен самостоятельно управлять своим здоровьем, ставить цели, изменять свою жизнь, он должен отдать приоритет внутренним причинам самосовершенства — самоуправлению своей жизнью. Реализовать потенциал собственных жизненных сил — психодуховных, телесных, физических.

- Путь к самоуправлению своей жизнью представляет собой целенаправленный процесс изменения личности, включающий несколько последовательных этапов её развития. Вначале это неуправляемая личность (где налаживается контакт с воспитателем и начинается процесс воспитания). Затем формируется ведомая нетворческая личность, когда воспитуемый точно, поэтапно, под контролем выполняет все задания и поручения. По мере овладения опытом, развивается творческая личность, которой достаточно указать главную цель и результат, а весь процесс достижения цели исполняется самим человеком. Далее развиваются активные стороны личности. Это этап развития, на котором воспитуемый превращается в самоуправляемую личность, самостоятельно может ставить цели, задачи и реализовывать их вплоть до завершения. На следующих этапах бывший воспитуемый уже сам становится личностью, ведущей за собой других людей, а затем превращается в личность, управляющую целыми коллективами и сообществами. На этих завершающих этапах человек, ранее бывший воспитуемым, сам оказывается воспитателем, наставником, руководителем. На пути к собственному здоровью человеку необходимо овладеть опытом и искусством самоуправления собственным организмом.

- Эффективное движение человека к здоровью возможно лишь в согласованных, целостных системах управления. При этом управляющие структуры должны быть заинтересованы в нормальной, здоровой жизни населения, в творческой активности людей, в целенаправленном сохранении здоровья каждого человека. А это, в свою очередь, определяет здоровье всего общества.

- В конце 20 века формируется такая новая отрасль философского знания, как философия здоровья. В ней можно выделить такие основные блоки как: 1) философия здоровья человека; 2) философия здоровья общества; 3) философия здоровья природы. Философия здоровья человека — это знание и искусство человека ощущать, понимать состояния своего здоровья и отклонения от него; формировать здоровые отношения в окружающем мире; накапливать опыт организации здорового существования для себя и для тех, кто находится вокруг; умело применять данный опыт в разных жизненных ситуациях.

- Здоровье на длительное время своего существования может обеспечить такая жизнедеятельность человека, при которой он постоянно, изо дня в день, из года в год восстанавливает, укрепляет и развивает своё здоровье. Здоровье достигается в результате определённого образа жизни — здорового образа жизни. Об этом речь пойдёт в следующем разделе нашей работы.

Дополнительные материалы.

1. Знаниеведение и управление: монография : в 3 кн. Кн. 2: Социокультурные традиции в знаниях об управлении / Б.Н. Кагиров, Ю.И. Колюжов, Е.В. Ушакова, Г.В. Кагирова, П.В. Ушаков. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 160 с.

2. Кагиров Б. Н. Теоретико-методологические аспекты интеграции знаний об управлении. Дис. на соиск. ... канд. филос. наук: 09.00.11. – Барнаул: АлтГУ, 2006. – 172 с.

3. Ушакова Е. В. Общая теория материи (Основы построения). Части 1–3; Ч.3. Разд.2: VII.3.7. Развивающее управление как основа воспитания социально активных личностей и коллективов. (С. 162-192). – Барнаул: Алтайское отд. Философского общества РАН, Алтайский ГАУ, 1992. – 294 с.

4. Ушакова Е. В. Здоровый образ жизни человека: теоретический и практический подходы. Цикл статей. Статья 1. Философия здоровья (ФЗ) и проблемы формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) человека в аспекте взаимодействия философии, науки и практики // Коэволюция и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование: Научно-практич. журнал. 2021. – № 1 (11). – С.5-33.

5. Шаталова Г. С. Философия здоровья. – М.: Елен и К, 1997. – 256 с.