Начало здесь

Раздел 10. Двигательная активность. Здоровье мышц и скелета

Введение

В данном, 10 Разделе мы вновь обратимся к современному социальному прогрессу и к его неоднозначному воздействию на организм человека, но уже на его двигательную активность (работу мышц и скелета).

В 21 веке человечество вошло в этап научно-технического и информационно-компьютерного прогресса. Казалось бы, что в такую пору жизни людей их здоровье должно значительно улучшаться благодаря нарастанию комфорта их жизни за счёт многих нововведений. Однако на самом деле, всё не столь однозначно, как кажется на первый взгляд. Социальный комфорт, как желанное состояние жизнедеятельности для очень многих людей, оборачивается в итоге рядом негативных последствий для их здоровья.

В Разделе мы рассмотрим: 1) смысл гиподинамии с позиций здоровья человека и ЗОЖ; 2) механизмы функционирования обменных процессов в мышечно-скелетном комплексе человека; 3) вопросы деформации рабочих органов при нарастании гиподинамии; 4) системные заболевания мышечно-скелетного комплекса гиподинамической природы; 5) общий путь оздоровления локомоторного комплекса организма на основе системного подхода к здоровому образу жизни человека.

Данный раздел, соответственно предложенному плану, имеет следующее содержание.

- Современная цивилизация, социальный комфорт, гиподинамия и образ жизни.

- Системные механизмы двигательной активности.

- Оптимологический подход к двигательной активности человека:

3.1. Оптимальное состояние мышечно-скелетного комплекса;

3.2. Неоптимальная (пониженная) двигательная активность. - Физическая культура и двигательная активность в системе ЗОЖ.

- Различие парциального и холистического подходов в знаниях о локомоторном комплексе организма.

1. Социальный комфорт, гиподинамия и образ жизни

Вначале остановимся кратко на понятии «комфорт».

Ю. Шамшурина в своей работе отмечает, что в русском литературном языке термин «комфорт» стал употребляться с 19 века. Исходно данное слово считается латинским, происходит от слова «confortare», что значит, «укреплять». Затем термин перешёл в другие европейские языки. Есть сходные, входящие в данное слово, латинские термины «fort» — крепость; «con» — совместно, установка, организация [28].

Если принять слово «confort» («конфорт», а затем «комфорт») как сложное существительное иностранного происхождения, то можно предположить следующий смысл: как совместная защищенность (укреплённость) и покой, успокоение в защите.

В дальнейшем, возможно, смысл этого существительного мог изменяться в направлении от защищенности — к успокоению, удовлетворенности, уюту. Смысл термина изменился: от силы, дающей уверенность и спокойствие — к спокойствию и уюту в благоприятной среде.

В прошлые века благами общества и комфортом могли пользоваться лишь узкие слои богатых — власть имущие люди. Остальное же трудящееся население было вынуждено непрерывно обеспечивать себе благосостояние в труде, постоянно набираясь соответствующих знаний и опыта. За счёт этого периодически достигалось состояние покоя, благоденствия, отдыха и развлечения (например, в виде народных праздников). Это отражается, например, в народной мудрости: «Делу время — потехе час»; «Слишком хорошо — тоже не хорошо». При этом, в постоянной смене ритмов труда и отдыха, труд был основным.

Однако в современных условиях развития научно-технического и информационно-компьютерного прогресса, в ряде стран уже широкие слои населения могут достигать состояния комфорта, которое во многих современных жизненных установках считается важным, естественным, необходимым и престижным. «В современной лингвистике... термин (комфорт — Е.У.) трактуется как обустроенность человеческой жизни в бытовом плане. Причём, комфортным могут быть не только условия жизни, но и учёбы, работы, путешествий, а также пользования всеми общественными благами» [28].

Определение данного термина в современных словарях в целом сходное [7; 8]. «В Словаре синонимов, комфорт — уют, благоустроенность, удобства.

В Словаре медицинских терминов, комфорт: 1) совокупность благоприятных условий окружающей среды, при которых психические и физиологические функции человека находятся в состоянии наименьшего напряжения; 2) комплекс субъективных ощущений, связанных с состоянием наименьшего напряжения физиологических функций организма» (курсив наш — Е.У.) [7].

В целом считается, что: «Комфорт (английское comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения» [8].

Таким образом, в настоящее время социальный и личный комфорт — это стремление человека к удобствам жизнедеятельности, к расслабленности, к красивому отдыху. При этом постепенно изменяются смысложизненные ориентиры людей. От идеала жизни в созидательном труде люди переходят к идеалам комфортабельного существования в очень благоприятной среде, с минимальной затратой жизненных сил.

И тогда происходит инверсия ценностей. Созидательный интересный труд (с периодическими здоровыми формами отдыха и расслабления) утрачивает свою первоначальную ценность. Труд остается как средство для достижения высокой степени комфорта и расслабления — как главная цель существования. Иными словами, в целом мы напрягаемся, трудимся, тратим силы, чтобы в итоге иметь возможность отдохнуть, расслабиться, получить от этого удовлетворение и удовольствие.

При таких жизненных установках развивается желание трудиться как можно меньше (без учёта интереса к труду, интерес и созидание становятся второстепенными), а получать за труд несоразмерно больше; далее полученные доходы тратить на комфортное существование. Исчезает человек-творец и свободный труженик.

Но проследим теперь, хорошо это или плохо с позиций ЗОЖ?

1. Если исчезает высокий интерес к созидающему труду, общая энергетика уходит от здорового резонансного состояния, то и творческие качества человека постепенно угасают, природосообразное развитие психики ослабевает. На первое место выступает потребительский интерес.

2. Когда зона комфорта и время комфортной жизни расширяются, падает общая физическая и психическая активность человека, что со временем переходит в жизненную установку. Человек становится психически менее творческим, а физически — всё менее активным. Кроме того, с развитием информационно-компьютерных систем сам труд человека оказывается всё более привязан к данным малоподвижным технологиям.

3. Даже в процессе труда, в основном с компьютером, при высоких психических нагрузках и утрате чувства времени (за компьютером человек не замечет, как «время летит»), физическая активность становится всё меньше.

4. Чтобы сделать что-то серьёзное, надо сильно напрячь все свои жизненные силы, а потом уметь восстановиться после высоких нагрузок. Если же человек обретает постоянную привычку находиться в состоянии комфорта, которая затем развивается в психическую тягу к комфорту, то он всё более утрачивает способность к высокому и/или длительному напряжению сил.

5. Без высокого напряжения сил невозможно совершать большие серьёзные благородные дела. Вспомним слова песни: «Не желайте мне покоя — Пожелайте сто ветров!»

В итоге, современный научно-технический и информационно-компьютерный прогресс с конца 20 века, и особенно в нашем веке, привёл к резкому уменьшению физической активности большого количества людей, пользующихся благами цивилизации.

Распространилась гиподинамия — пониженная двигательная активность современного человека [5; 15; 16; 17].

Но по данным современной биомедицины, гиподинамия — это не просто пониженная двигательная активность. Гиподинамия — это сбой эволюционно сложившихся в организме человека биоритмов слаженного психофизического напряжения и расслабления — в сторону расслабления, понижения двигательной активности, что вызывает заболевания, прежде всего, опорно-двигательного аппарата (мышечно-скелетного комплекса).

«Распространенность гиподинамии возрастает в связи с урбанизацией, автоматизацией и механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации, широким распространением современных электронных гаджетов» [15, с.234]. Особенно опасно развитие гиподинамии в подростковом и молодом возрасте, поскольку при этом нарушаются многие функции организма, происходит раннее ослабление, одряхление и старение организма [5].

Таким образом, сегодня гиподинамия превратилась также и в распространённое комплексное заболевание организма человека, которое связано с чрезмерно комфортными условиями существования и избыточным временем, проводимым с компьютерами, сотовыми телефонами, телевизорами и другими гаджетами (как во время учёбы, работы, так и в домашних условиях отдыха).

Д.Р. Жданова и А.А. Рубизова (со ссылкой на первоисточники) пишут: «Гиподинамия — снижение нагрузки на мышцы и ограничение общей двигательной активности организма. В ряде случаев вместо понятия «гиподинамия» употребляют термин «гипокинезия»... Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что физическая инертность (гиподинамия) является четвёртым по значимости фактором риска смертности (курсив наш — Е.У.) [6, с.550].

Данные авторы указывают на следующие негативные процессы в организме человека при снижении его двигательной активности:

— гиподинамия приводит к появлению лишнего веса вследствие замедления процесса тканевого липолиза и накопления АТФ, необходимого для липогенеза;

— оказывает негативное влияние на состояние и функционирование сердечно-сосудистой системы (ухудшение кровоснабжения сердечной мышцы, склеротические изменения в сосудах, понижение частоты сокращений сердца и артериального кровяного давления);

— влияет на дыхательную систему (уменьшается ёмкость лёгких, лёгочная вентиляция и интенсивность газообмена);

— со стороны опорно-двигательного аппарата наблюдается уменьшение мышечной массы, развитие дегенеративно-дистрофических изменений, появление прослоек жировой ткани между мышечными волокнами, что приводит к снижению мышечного тонуса; следствием этих изменений является повышение риска развития остеопороза, остеоартроза, остеохондроза;

— ухудшается кровоснабжение мозга (уменьшается доставка кислорода); симптомы: слабость, снижение трудоспособности, бессонница, снижение умственной активности, чрезмерная утомляемость);

— негативно влияет на желудочно-кишечный тракт (приводит к задержке пищи в области желудка, способствует усилению процессов гниения и нарушению функционирования кишечника)» [6, с.550].

Таким образом, избыточный комфорт, чрезмерное увлечение гаджетами и гиподинамия в современных условиях формируют у человека нездоровый, а затем и патогенный образ жизни. Сюда же относится и манипулятивный (внешне наведённый, обманный) образ жизни. Когда разнообразные СМИ манипулятивно внушают людям, что стремление к высокой степени комфорта в обществе глобального массового потребления — это оправданное и наиболее престижное существование.

Смысл здесь заключается в том, что в условиях комфорта формируется недоразвитый «человек потребляющий», «грамотный потребитель» — как прекрасный источник, средство дохода и обогащения для либералов-олигархов в обществе накопления регионального и глобального капитала.

Если рассматривать данные процессы с позиций изменения организма человека, то здесь происходят комплексные патогенные изменения: в энергоинформационном обмене на уровне психических процессов (см. Раздел 8 и Раздел 9); на уровне локомоторных процессов, в мышечно-скелетном комплексе (См. в данном Разделе); в вещественном обмене со средой (что будет показано в следующих Разделах).

2. Системные механизмы двигательной активности

Для того, чтобы наглядно представить общий системный принцип работы нервно-локомоторного комплекса человека в энергоинформационном обмене со средой, вновь, хотя и в ином порядке, представим ранее использованные нами схемы, но в несколько ином порядке.

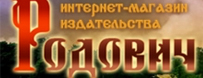

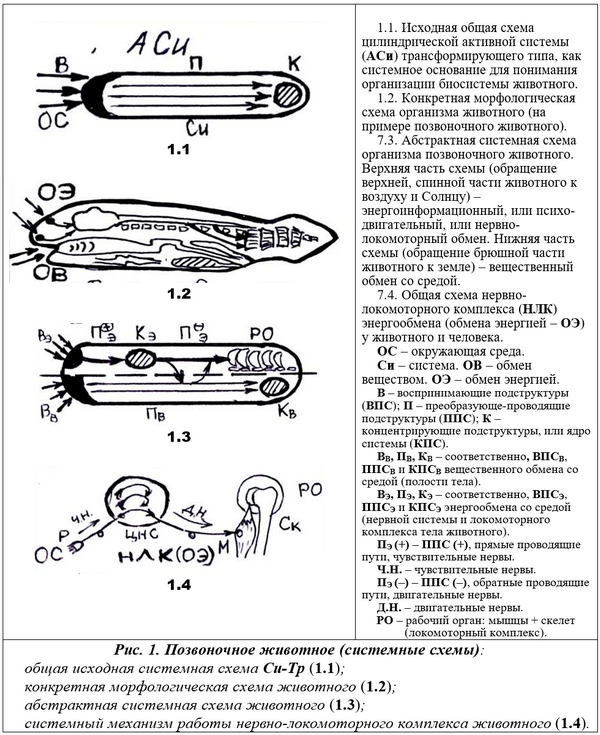

На рис. 1 отображены схемы: 1) исходная абстрактная схема системы трансформирующего типа, развивающаяся в резко неоднородных условиях существования; 2) конкретная схема позвоночного животного; 3) абстрактная схема позвоночного животного и 4) психо-локомоторный комплекс энергообмена со средой, где образуется локомоторный рабочий орган (мышцы + скелет), или мышечно-скелетный комплекс животного организма.

Далее, на рис. 2 последовательно отражены: 1) абстрактная системная схема позвоночного животного, из которой выводится — 2) абстрактная системная схема человека; 3) конкретная схема психо-локомоторного комплекса человека; 4) вновь психо-двигательный комплекс энергообмена со средой, где образуется нервно-локомоторный рабочий орган (мышцы + скелет), или мышечно-скелетный комплекс человека, в целом такой же, как и у позвоночного животного (на рисунке — НЛК).

Но НЛК (психо-двигательный, мышечно-скелетный комплекс) у человека (в отличие от животных) состоит в качественном разнообразии его движений — природных, личных, социальных [25; 26].

Общее фундаментальное значение двигательной активности в жизни людей выражается поговоркой: «Движение — это жизнь».

Мы не будем вдаваться в подробности биохимии, физиологии и неврологии работы мышцы под воздействием импульсов нервной системы, поскольку этот материал достаточно подробно и квалифицированно описан в соответствующих разделах анатомии, физиологии, биохимии и неврологии мышечной деятельности [3; 10; 11; 18; 24].

Мы опишем основное: общий системный механизм работы мышечно-скелетного комплекса в целом, с позиций системно-философского подхода, философии здоровья и здорового образа жизни человека. Будем ссылаться на научные источники, в которых отражены общие анатомо-физиологические, биохимические и нейрофизиологические процессы и механизмы.

С позиций рассматриваемой экосистемной концепции обменных процессов организма с окружающей средой, можно сказать, что у животных и человека в финальной части психо-локомоторного обмена развиваются рабочие органы (РО) в виде мышечно-скелетного комплекса (у насекомых, например, он связан с наружным скелетом). Наибольшее сходство РО с человеком обнаруживается у позвоночных (имеющих внутренний скелет), а из них — у млекопитающих животных.

Связь мышцы с двумя типами обмена

Несмотря на то, что у животных и человека сформировались два самостоятельных типа обмена со средой — вещественный и энергоинформационный (психо-локомоторный), в организме как целостной активной системе они неразрывно связаны и взаимодействуют между собой. Соответственно, рабочий орган (мышца + скелет), начиная с мышечной ткани, связан с обоими типами обмена.

Жизнедеятельность скелетных мышц в РО обеспечивается двумя типами обмена со средой.

1. Энергоинформационный обмен (ОЭ) обеспечивается посредством иннервации, электрохимической энергии двигательного нерва (это аксон — отросток двигательного нейрона). В данной организации он обозначается как мотонейрон. Аксон (мотонейрон) на конце ветвится на множество отростков с синапсами (сложными «точками взаимодействия» с мышцей), в результате чего он связан не с одной, а сразу с группами мышечных клеток (от десятков до нескольких сотен и тысяч, что обеспечивает слаженную работу групп мышц). «В естественных условиях мышечное сокращение запускается только поступлением импульса по аксону мотонейрона, то есть управляется исключительно нервной системой» [1, с.52].

2. Вещественный обмен (ОВ) в мышечной ткани обеспечивается посредством кровеносных сосудов, которые несут в ткани необходимые химические вещества. Мышечное кровоснабжение на биохимическом и биофизическом уровне восстанавливает функциональные структуры рабочего органа.

3. Рабочий орган, или скелетно-мышечный комплекс, включает в себя два последовательно связанных компонента:

1) мышца (состоящая из мышечной ткани);

2) скелет (состоящий из плотных соединительных тканей суставной сумки, хряща, скелета и суставной жидкости).

Мышцы и их энергообмен за счёт мотонейронов нервной системы

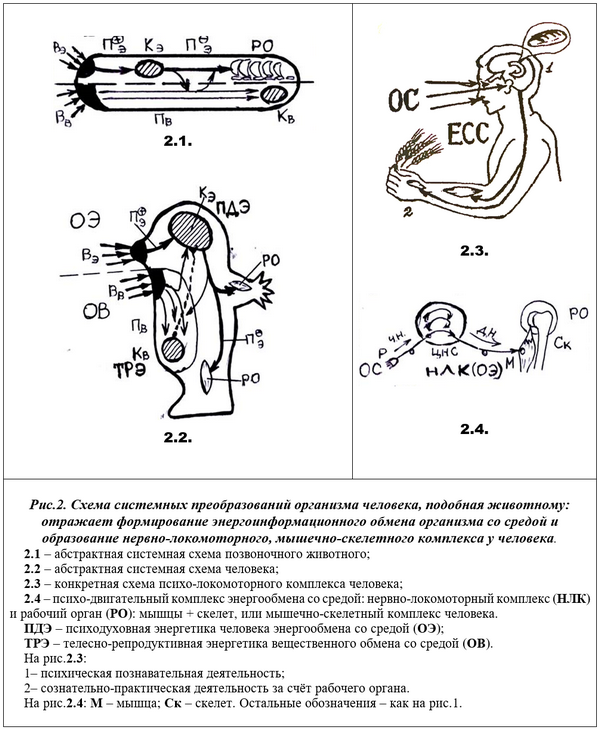

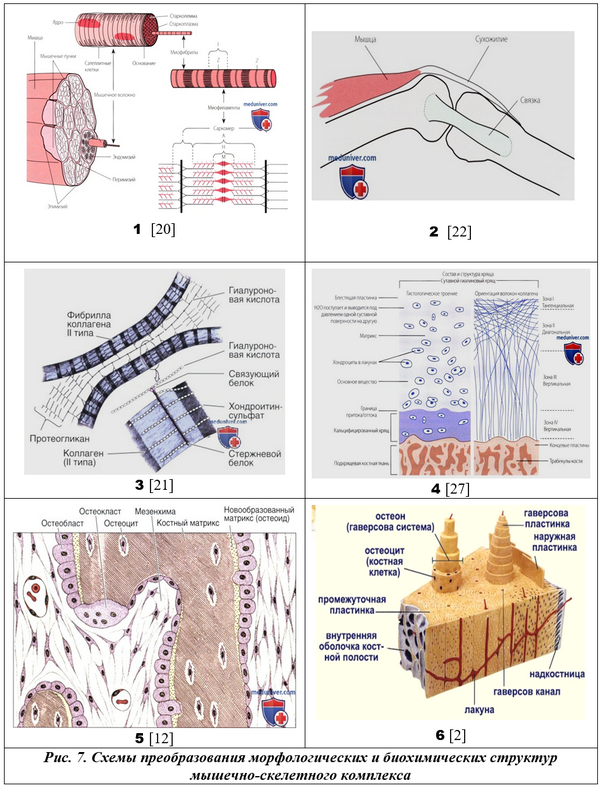

Схематично системно-динамический механизм мышечно-скелетных взаимодействий показан на рис.3.1.

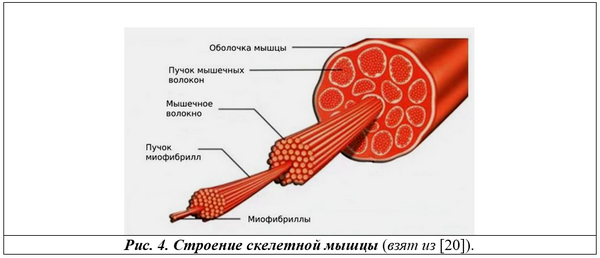

Осуществляются отмеченные обменные процессы, начиная с мышечного волокна (рис.3.2; рис.4).

Мышечная ткань занимает первое место по объёму среди других тканей человека; на её долю при рождении приходится чуть меньше 25%, у людей среднего возраста — более 40%, а у пожилых — чуть меньше 30% от массы тела. [3, с.113].

«Мышечные клетки (волокна) объединяются в пучки, окружённые соединительной тканью. Отдельные группы этих пучков покрыты толстой соединительнотканной капсулой, под которой лежит кровеносный сосуд, нерв, лимфатический проток. Всё это лежит под кожей. С двух сторон мышцы крепятся сухожилием около суставов <…> Мышечная клетка может достигать огромных для клеток размеров — до 20 см в длину и 0,1 мм в диаметре. По сути, взрослая мышечная клетка — это многоядерный синцитий из сросшихся предшественников эмбриональных мышечных клеток» [10, с.43].

Э.М. Кучук, Н.С. Матющенко и др. пишут, что в мышечных клетках, в отличие от других тканей, содержатся миофибриллярные белки [миозин и актин — Е.У.] (см. на схеме, рис.3.2), обладающие сократительной способностью. На долю этих белков приходится 45% белков мышечной ткани. К миофибрильным белкам миоцитов относятся сократительные белки миозин, актин, актомиозин, а также регуляторные белки тропомиозин, тропонин, альфа- и бета-актин, образующие в мышечной клетке с актомиозином единый комплекс [3, с.115].

«Общие принципы [мышечного — Е.У.] сокращения одинаковы для всех типов мышц. Они описываются так называемой теорией скользящих нитей... Морфологическим субстратом сократимости являются сократительные белки — актин и миозин. Актин и миозин — это нитевидные белки, расположенные в мышечном волокне параллельно друг другу. При сокращении эти белки скользят друг относительно друга, но сами при этом не укорачиваются» [1, с.47].

Белки в мышечных клетках образуют очень регулярные структуры... Исчерченность скелетных мышц хорошо видна под световым микроскопом (почему они и получили соответствующее название — поперечно-полосатые — Е.У.) [10, с.47]. При этом «нити актина крепят мышцу к наружной соединительнотканной оболочке. Всё вместе это скрепляется в единую конструкцию, чередующуюся с Z-полосками. Получается достаточно жёсткая и хорошо упорядоченная структура» [10, с.48]. «Концы толстых нитей (миозина — Е.У.) приближаются к Z-пластинкам, а тонких нитей (актина — Е.У.) к М-линии, т.е. сокращение происходит путем скольжения тонких и толстых нитей навстречу друг другу. Длина как толстых, так и тонких нитей в ходе мышечного сокращения не меняется. При сокращении саркомер укорачивается на 25–50% за счёт взаимного перекрывания толстых и тонких нитей» [3, с.124].

В упрощенном варианте, схематично, данный процесс изображен на рис.3.2.

Если по двигательному нерву (аксону мотонейрона) проходит один ПД [электрохимический нервный импульс, потенциал действия — Е.У.], то все мышечные клетки, к которым подходит своими синапсами аксон мотонейрона, будут сокращаться как одно целое... группа клеток, иннервируемая одним мотонейроном, называется моторной единицей [10, с.52].

Мы не будем углубляться в механизмы более сложного белкового обмена, использования энергии АТФ, в описание роли ионов Ca, Na, K, биохимии синаптической и клеточной передачи энергии в процессе иннервации и мышечного сокращения, поскольку данный материал есть в соответствующей биомедицинской литературе [1; 3; 10; 11; 18 и др.]. Для нас с системных позиций важно следующее.

Когда электрохимическая психическая энергия по мотонейрону передаётся в мышечное волокно, запускается механизм сокращения мышц за счёт взаимодействия белков актина, миозина и др. Мышца сокращается, а совместно со скелетом, при выполнении своей работы совершает общую двигательную активность (относительное перемещение частей организма и перемещение организма в пространстве). Как правило, самостоятельного расслабления мышцы не происходит. Её растягивают в исходное расслабленное положение мышцы-антагонисты (в отношениях «сгибатели — разгибатели»).

Вещественный обмен в мышцах за счёт кровоснабжения

Мы отметили выше, что в мышцах взаимосвязано осуществляются, как энергоинформационный обмен (за счёт иннервации мотонейронами), так и вещественный обмен — за счёт кровоснабжения. Сейчас обратим внимание на этот ОВ — обмен веществом в мышцах.

Постоянная работа мышц в рабочем органе (мышцы+скелет) связана с непрерывным расходованием множества белковых, углеводных и других биохимических структур. Потому что в процессе мышечной работы все эти вещественные компоненты постоянно изнашиваются, распадаются и должны постоянно восстанавливаться.

Восстановление биохимической структуры мышцы происходит с помощью вещественного обмена (ОВ) за счёт обильного кровоснабжения мышцы — к мышцам подходят кровеносные сосуды, которые обеспечивают их питание.

Чисто визуально, мы видим красный цвет мышечной ткани за счёт её активного кровоснабжения. Для сравнения, у диких животных мышцы тёмно-красные, т.к. их активность и кровоснабжение выше; у домашних мало подвижных животных они светлее; наиболее светлая мышечная ткань у домашних свиней с малой подвижностью.

По кровеносным сосудам в мышцу поступают питательные вещества (прежде всего, для восстановления белков, полимерных углеводов, АТФ), а также соли Са (кальция), натрия, калия, фосфаты и другие вещества и элементы. Идёт восстановление биохимического баланса, мышечная работа продолжается.

Как появляется скелет?

Таким образом, в мышцу постоянно поступает множество необходимых веществ. Затем встаёт закономерный вопрос: а куда выводятся продукты мышечного обмена? Только ли эти «отработанные» вещества выводятся через кровь по венозным сосудам?

Для понимания этого процесса следует применить эволюционно-морфологический подход.

Вспомним, что скелетные структуры формируются там, где идёт постоянная активная работа мышц. Примеры, которые мы приводим ниже, основаны на знаниях по биоморфологии профессора Б.А. Домбровского, ученика русского биолога-эволюциониста А.Н. Северцова.

Мы будем вести речь о позвоночных животных, у которых формируется внутренний хрящевой и/или костный скелет. Обычно на вопрос о том, «Отчего у млекопитающих в полости тела ребра развиты в грудной области (в грудной клетке)?» отвечают: «Для защиты внутренних органов».

Тогда встаёт следующий вопрос: почему надо защищать рёбрами сердце, лёгкие и желудок (грудную часть полости), а не надо защищать брюшную часть полости — кишечник, почки, половую систему? Ведь они не менее важны для жизнедеятельности организма. Далее появляется новый вопрос: «А почему у костистых рыб, у змей ребра закрывают всю полость тела? Или они “умнее” млекопитающих и “додумались” защищать все внутренние органы?»

Если же мы будем вести речь о каузальных (причинно-следственных) вопросах и ответах, а не утилитарных, то ответы будут иными. А именно, у млекопитающих дыхание осуществляется за счёт постоянного мышечного «насоса» — закачивания воздуха в лёгкие. Поэтому именно здесь мышцы не прекращают свою работу в течение всей жизни. А там, где постоянно активно работают мышцы, формируются функционально и структурно скелетные образования.

Что касается рыб и змей. У змей и рыб всю жизнь идёт постоянное движение в пространстве — всю жизнь за счёт волнообразных изгибаний всего тела. Поэтому рёберные структуры у них развиваются по боковым частям тела, вдоль всей полости тела. А когда скелетные структуры сформировались, они уже вторично выполняют ряд новых дополнительных функций — опорную, защитную и т.д.

Или ещё один пример. У лягушек нет рёбер, хотя они во взрослой стадии также дышат лёгкими (встаёт шуточный вопрос: «видимо, это животное считает, что органы полости тела защищать не надо?»). Но оказывается, что у лягушки нагнетание воздуха в лёгкие связано с другим механизмом: у неё постоянно в течение жизни раздувается и сжимается гортань, которая и представляет собой лёгочный «насос». И именно здесь развивается скелет — это гортанные хрящи. Иными словами, где всю жизнь идут активные движения, там и формируется скелет.

Кроме того, скелетные «отложения» формируются и в течение индивидуальной жизни. Например, анатомы, работающие с костным материалом, знают не только отличия скелета мужчин и женщин. Они могут констатировать, кому принадлежал скелет — физически слабому человеку или спортсмену. Это видно по хряще-костным наростам (бугоркам) в местах прикрепления скелетных мышц, особенно нижних конечностей. Это значит, что даже в течение индивидуальной жизни в тех частях тела, где очень активно работают мышцы, нарастают плотные соединительные ткани.

Получаем следующий вывод.

Эволюционно и физиологически скелетные структуры представляют собой функционально-структурное продолжение работы мышц, а в совокупности формируется единый структурно-функциональный мышечно-скелетный комплекс.

Общий механизм обменных процессов в мышечно-скелетном комплексе

В изложенных выше материалах мы пришли к выводу о том, что существует общий механизм обменных процессов в мышечно-скелетном комплексе.

В отношении работы мышцы (в нервно-локомоторном / НЛК, мышечно-скелетном комплексе), можно определить следующие «входы» и «выходы» в протекающих обменных процессах.

Обменные процессы в мышце (рис.3.1):

«Входы»

I-A (ОЭ). «Вход», путь в мышцу — двигательные нервы, мотонейроны, которые несут энергию (электрохимическую энергию)

II-A (ОЭ). В мышце — энергообмен и работа сократительных белков за счёт иннервации. Обеспечение белкового обмена.

I-Б (ОВ). «Вход», путь в мышцу — кровеносные сосуды, которые приносят необходимые ионы, молекулы, питательные вещества и соли.

II-Б (ОВ). В мышце — обмен веществом за счёт кровоснабжения идёт восстановление биохимических структур мышцы.

«Выходы»

III. На «выходе» из мышцы обеспечивается общий процесс. Идёт постоянное образование биохимических отходов. Главное состоит в том, что далеко не все биохимические «отходы» отводятся с потоками венозной крови. Множество веществ, образующих плотные соединительные ткани, уходит вовнутрь мышечно-скелетного комплекса. Происходит образование разных видов плотных соединительных тканей, при продвижении молекулярных структур от центральной, сокращающейся части мышечного волокна — к его периферийным частям (см. рис.3.1.). От мышцы идёт образование новых структур — это скелет (2–4): 1) сухожилие (переход от мышцы к скелету), 2) суставная сумка, 3) хрящевая часть, 4) костная часть скелета.

В итоге, как отмечалось, формируются два главных взаимосвязанных структурно-динамических компонента:

1) мышца (состоящая из мышечной ткани);

2) скелет (состоящий из плотных соединительных тканей суставной сумки, хряща, скелета и суставной жидкости). (В данной статье мы не ведём речь о кроветворной, иммунной функциях скелета, поскольку это выходит за пределы рассматриваемой темы).

Наиболее активной и первичной частью взаимодействий (причиной) является мышца, а преобразование и движение скелета — следствие происходящих мышечных процессов.

Переходным звеном между мышечными сокращениями и структурой соединительных тканей скелета является сухожилие — истонченная часть мышечного волокна, насыщаемая «отходами» — продуктами биохимического взаимодействия сократимых белков.

«Зона, в которой мышечные волокна переходят в соединительную ткань сухожилий, называется мышечно-сухожильным соединением. Мышечно-сухожильные комплексы являются упруго-эластичными структурами» [22].

На этом пути, отработанные в процессе мышечных сокращений, белковые и углеводные биохимические структуры, другие выделенные в результате обменных процессов вещества, вторично, образуют всё более плотные соединительные ткани, в которые включаются высокомолекулярные органические белковые и углеводные (полисахаридные) продукты обменных процессов. Это белковые и белково-углеводные комплексы скелета. Также в состав скелета входят неорганические вещества.

Приводятся научные данные о том, что межклеточное вещество состоит из коллагеновых волокон на 90–95% и из основного минерализованного вещества, на 5–10% [3, с.102]. Иными словами, «кости служат местом депонирования кальция и неорганического фосфата... Минерализация — это формирование [внутри организма — прим. наше — Е.У.] кристаллических структур минеральных солей костной ткани. Активное участие в минерализации принимают остеобласты» [3, с.104].

Минеральные вещества... в органическом матриксе кости представлены кристаллами, главным образом гидроксиапатитом Са10(РО4)6(ОН)2. Соотношение кальций / фосфор в норме составляет 1,3 / 2,0. Кроме того, в кости обнаружены ионы Mg2+, Na+, K+, SO42-, HCO3 , гидроксильные и другие ионы, которые могут принимать участие в образовании кристаллов [3, с.103].

Изначально минеральные вещества попадают в скелетные структуры в растворённом, ионном виде, связанные со сложными органическими биохимическими структурами — белково-углеводными комплексами. По мере концентрации веществ в скелетных структурах, усиливается их обезвоживание, нарастают процессы кристаллизации. «По мере роста кристаллы гидроксилапатита вытесняют протеогликаны и даже воду до такой степени, что плотная ткань становится практически обезвоженной» [8, с.105].

Краткое описание скелетных соединительных тканей

Материал приводится с опорой на научные источники [2; 3, с.85-105; 10; 11; 12; 17; 19; 21; 22; 27].

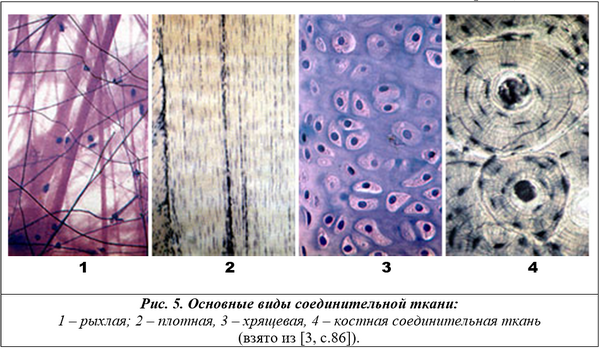

Соединительная ткань составляет до 50% массы человеческого организма... Различают основные виды соединительной ткани: собственно соединительная ткань (в том числе, рыхлая, плотная); хрящевая соединительная ткань; костная соединительная ткань (рис.5).

В соединительной ткани различают:

1) клеточные элементы,

2) межклеточное (основное) вещество.

Основу клеточных элементов соединительной ткани в организме человека составляют фибробласты (клетки, порождающие новые структуры), в том числе, в скелете: хондробласты (в хряще) и остеобласты (в кости). Эти клетки, в свою очередь, производят разные виды межклеточного вещества.

Наиболее важная полимерная белковая структура — межклеточное вещество (матрикс), которая представляет собой коллаген (см. рис.6). Коллаген составляет 25-33% от всего количества белка организма взрослого человека, или 6% от массы тела.

В сухожилиях и связках скелета коллаген образует плотные параллельные волокна, которые могут выдерживать большие механические нагрузки. В хрящевом матриксе коллаген вместе с углеводным полимером гиалуроновой кислотой образует фибриллярную сеть, что обеспечивает хрящу упругость и прочность [3, с.89].

Синтез и созревание коллагена — сложный многоэтапный процесс, который начинается в клетке, а завершается во внеклеточном пространстве. Молекулы коллагена вначале объединяются в тонкие микрофибриллы (микроскопические нити), затем в более толстые фибриллы. Последние формируют коллагеновые волокна и пучки волокон — тропоколлаген.

Вместе с другими полимерными веществами межклеточного матрикса (полисахаридами и др.) коллагеновые волокна и пучки составляют основу соединительной ткани [3], (см. рис.6). Коллаген, образуемый в сухожилиях и связках, проникает дальше в ткани скелета.

«Коллагеновые волокна входят в волокнистый хрящ, затем в кальцифицированный хрящ и затем, наконец, в кость. Некоторые связки (и сухожилия) сначала прикрепляются к надкостнице и лишь затем, к кости» [19] (см. рис.7.2).

Закономерное преобразование морфологических и биохимических структур в мышечно-скелетном комплексе отражено в схемах на рис.7.

Структура межклеточного вещества здесь представлена следующими основными компонентами. Это: белки, белково-углеводные комплексы (наибольшее значение имеют коллагеново-гиалуроновые комплексы суставной сумки, см. рис. 7.3), минеральные компоненты.

Постепенно — от сухожилий к хрящевой и костной ткани — идёт нарастание межклеточного вещества, при его одновременном уплотнении. В результате самая плотная костная ткань содержит (в %): 20% — органический компонент, 70% — минеральные вещества, 10% — вода.

3. Оптимологический подход к двигательной активности человека

Как и ранее, опираемся на понимание разных режимов работы активной системы при взаимодействии с окружающей средой. Это:

— оптимальный, сбалансированный, здоровый режим работы, как у системы-трансформатора (Си-Тр);

— неоптимальный избыточный режим, как у системы-аккумулятора (Си-Ак);

— неоптимальный истощающий режим, как у системы-деградатора (Си-Дег) [Раздел 3 / https://slavradio.org/public/chnpkz-3/].

Кроме того, неоптимальные режимы могут накладываться друг на друга, образуя соче́танные нездоровые и патогенные изменения в системе (допустим, избыточное питание (по вещественному обмену) и пониженная двигательная активность (по энергообмену).

3.1. Оптимальное состояние мышечно-скелетного комплекса

В здоровом состоянии работы мышечно-скелетного комплекса, при оптимальной двигательной активыности скелет становится:

— эластичным (при высокой двигательной активности) и

— достаточно прочным (прежде всего, за счёт оптимального содержания солей — кальция, фосфатов и др.).

Из изложенного материала следует общее важное правило здоровой двигательной активности человека.

Оптимологическое правило двигательной активности

Эволюционно, здоровое приспособление локомоторного аппарата человека (его мышечно-скелетного рабочего органа), вслед за высшими животными, связано с таким развитием организма, при котором имеет место: значительная двигательная активность при умеренном питании (оптимально восстанавливающем биохимическую структуру и динамику мышц).

Недаром существует иносказательная поговорка: «Волка ноги кормят».

3.2. Неоптимальная (пониженная) двигательная активность

Этот процесс в организме приводит к противоположным результатам.

Если человек начинает мало двигаться, то тормозятся или деформируются все процессы его энергоинформационного психо-локомоторного обмена со средой. Также этот негативный замедляющий эффект передаётся через подкорковые центры мозга и физиологию внутренних органов на телесные структуры вещественного обмена со средой.

При резком сокращении движений человек закономерно утрачивает свою активность — психическую, духовную, физическую и телесную: все процессы в его организме начинают протекать медленнее и слабее.

Потенциал жизненных сил человека уменьшается. Нарастает общая слабость, которая постепенно усиливается. Наступают болезни гиподинамии.

При этом человек постепенно, но закономерно утрачивает сопротивляемость к воздействиям внешней среды и оказывается всё более подвержен внешним опасностям, которые — при хорошем состоянии здоровья — он мог бы спокойно перенести. Усиливаются болезненные состояния — физические, нервно-психические, психодуховные. Изменяется образ жизни — от здорового (ЗОЖ) — к нездоровому (НОЖ). А желание «вдруг и сразу» восстановить свои силы часто затягивает человека в манипулятивный и патогенный образы жизни.

При низкой двигательной активности и обильном питании, одновременно:

1) количество эластичных тканей в скелете уменьшается;

2) солевой компонент нарастает;

3) нормальное функционирование мышечно-скелетного комплекса нарушается.

В результате нарастают патогенные состояния в скелетно-мышечном комплексе. Развиваются болезни гиподинамии.

Идёт «засоление» скелета, начиная с мышечной ткани, а далее — суставов и хряще-костных тканей.

В современных гистологических, физиологических, биохимических исследованиях мышечной ткани и соединительно-тканных структур скелета, как правило, очень подробно описываются микроструктуры, биохимические структуры и химические процессы по каждой группе тканей в отдельности. Однако, поскольку общий системный механизм нейрофизиологических и биохимических процессов нервно-локомоторного комплекса, пока ещё не учитывается, найти соответствующие связующие механизмы, описываемые в литературе, оказывается практически сложно. В биомедицинской литературе термин «засоление скелета» используется мало, но в обыденном понимании он распространен (отложение солей, засоление скелета).

Неоптимальные состояния и патологии, связанные с нарушением двигательной активности человека

Проблемы и патологии, связанные с мышечно-скелетным комплексом, часто называют: «болезни пожилого возраста». Поскольку они обычно наступают после 45–55 лет. Это обусловлено тем, что с возрастом, постепенно, происходит изнашивание рабочих органов, накапливаются последствия перенесённых травм, количество эластичного компонента в скелете уменьшается, а солевого — нарастает, изменяется фигура (рис.8).

Двигательная активность также со временем ослабевает. Скелет становится менее подвижным, менее эластичным и более хрупким. Значительно повышаются риски травмирования, растяжений, вывихов и переломов.

Но в настоящее время, с развитием гиподинамии, начиная с подросткового и даже с детского возраста, а также при обильном питании, болезни опорно-двигательного аппарата значительно «помолодели». В итоге болезни позвоночника, суставов, отложения солей наблюдаются у молодых людей в возрасте 25-30 лет.

Например, известно, что: «Кальций — один из самых важных минералов в организме человека. Из кальция строится каркас костей и зубы, он участвует в сокращении мышц и сердца, в передаче нервного импульса. Кальций необходим организму для нормальной свёртываемости крови» [17]. Однако его избыток в мышечно-скелетном комплексе (рабочем органе) может приводить к патологиям. В целом, «если концентрация солей в организме нормальная, они растворены в жидкости и участвуют в разных процессах. При перенасыщении они осаждаются в органах и тканях, на зубах и в сосудах, образуя выросты величиной от небольших горошин до образований с грецкий орех. Наиболее распространённые места локализации — кисти рук, локти, нижние конечности, ушные раковины, спина, ягодицы и крупные суставы» [17].

Так, избыточное питание при ослабленном движении приводит к тому, что в соединительно-тканный скелетный комплекс поступает избыточное количество веществ и солей кальция, фосфора, натрия, калия и др. Может наступать, так называемый эффект «засоления» мышц и скелета. Избыток солей в скелетных структурах может приводить к патологиям суставов, дегенеративным изменениям хрящевой и костной ткани.

Однако наиболее опасным является другой процесс: обильное питание сочетается с гиподинамией (низкой двигательной активностью). В таком случае значительная часть солей кальция и других ионов, приносимая с кровью в мышцу, вовсе в скелет не попадает, поскольку такой биохимический процесс попадания кальция в скелетные соединительные ткани идёт в лишь при активных мышечных сокращениях.

Но если мышечные движения минимальны, то кальций остается в мышечной ткани (где накапливается его избыток), а также с кровью он опять разносится по организму. Тогда в разных участках тела образуются кальцинозы [9; 13; 14; 17; 23; 30].

Например, часто передаётся реклама о том, что для укрепления скелета, улучшения осанки, для предотвращения остеопороза, в организме должно быть больше кальция. А для этого его необходимо специально добавлять (допустим, принимать витамины с добавлением солей кальция). Но при этом умалчивается, что кальций будет попадать в скелет лишь при значительной двигательной активности человека, а в противном случае этот поглощаемый избыток будет играть отрицательную роль. В результате оказывается, что дополнительный приём кальция при гиподинамическом образе жизни приводит к другим, неожиданным и нежелательным для пациента изменениям: в сосудах и др. частях тела соли кальция могут давать отложения, а в суставах будет оставаться его дефицит. В целом образующаяся нехватка кальция чревата: «хрупкостью костей и разрушением зубов, ломкостью ногтей и волос; слабостью и усталостью (в том числе мышечной); артритом; остеопорозоми др.» [17].

Кальциноз — это отложение в тканях и органах солей кальция. Обычно различают две разновидности болезни. Это: 1) метаболический кальциноз развивается из-за местного нарушения метаболизма в тканях, при этом соли откладываются в мышцах, коже и подкожно-жировой клетчатке. 2) метастатический кальциноз, который вызывается высокой концентрацией соли в крови (гиперкальциемия), поэтому отложения идут на стенках сосудов и во внутренних органах (это может быть тот вариант, когда человек принимает в избытке кальцийсодержащие препараты, но ведет гиподинамический образ жизни) [13; 14]. Также отмечается: «Чаще всего кальциноз встречается в суставах кистей рук, локтей, нижних конечностей» [14].

Когда в организме откладываются кристаллы солей, то они:

1) нарушают нормальное протекание физиологических процессов;

2) чисто механически, образующиеся солевые кристаллы на микроуровне повреждают молекулярные, мембранные и клеточные структуры окружающих клеток и тканей, что вызывает воспалительные процессы.

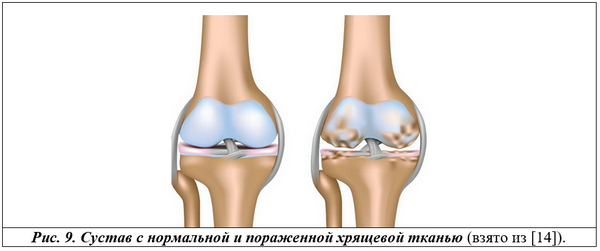

«Отложение кальция происходит постепенно, вызывая обызвествление [кальциноз — Е.У.] мягких тканей. В первую очередь поражение касается среднего слоя хрящевых волокон головок костей. Происходит замещение клеток хряща солями кальция. Глубокое проникновение солей кальция вглубь хряща вызывает воспаление с последующим образованием в нём эрозии и пустот между волокнами (лакун). Образовавшиеся промежутки постепенно заполняются солями кальция. На поверхности костей образуются наросты (остеофиты), вызывающие нарушение кровоснабжения субхондральных замыкательных пластинок. Происходит частичная дегенерация и растрескивание хрящевой ткани, и, как следствие, начинается процесс разрушения кости» [17]. Вместе с суставной жидкостью, суставные хрящи выполняют амортизирующую и скользящую функции в суставной сумке. Но деформированный хрящ утрачивает эластичность и упругость, не усваивает суставную жидкость, что вызывает боль при движениях, а воспаление распространяется на прилегающие к суставу мягкие ткани.

Также необходимо знать, что могут быть разные виды отложения солей. Это зависит от того, соли каких веществ оседают в суставах. Например, при подагре в суставах откладываются ураты — натриевые и калиевые соли мочевой кислоты.

Несмотря на то, что в биомедицинской литературе указывается на отложение солей в мышечно-скелетном комплексе, мы сталкиваемся со следующим парадоксом. «На самом деле медицинского диагноза “отложение солей” не существует, но патология встречается очень часто <…> Современная медицина не признаёт диагноз “отложение солей”» [14]. Это объясняется тем, что поражение скелета вызывается не только отложением солей (что действительно имеет место), но и другими причинами. Поэтому предварительно необходимо уточнение диагноза.

Нарушение работы суставов, так называемая «тугоподвижность», может быть связана с патологией хрящевой ткани, но без отложения солей. При этом, например, при артрозе, эластичный компонент хряща уменьшается, хрящи истираются, утолщаются в определённых местах, идут воспалительные процессы. Часть хрящевой ткани замещается костными образованиями — остеофитами. Основная причина — гиподинамия и нарушение эластичного компонента — белкового и белково-полисахаридного комплексов (рис.9).

Подчеркнём, что в большинстве случаев гиподинамия провоцирует основные патологии мышечно-скелетного комплекса.

Основные группы заболеваний мышечно-скелетного комплекса

Выделяют несколько следующих основных групп заболеваний мышечно-скелетного комплекса [13; 23; 29; 30].

Миозит. Это воспаление в одной или нескольких скелетных мышцах. Проявляется болью, покраснением кожи, припухлостью, мышечной слабостью, ограничением подвижности, повышенной температурой тела и отдельной поражённой мышцы [29].

Артрит. Это воспалительное заболевание суставов, главные признаки которого — болезненные ощущения при движении, покраснения кожи в области сустава, местное повышение температуры. Главная причина — нарушение обмена веществ внутри сустава. Опасность этого заболевания состоит в том, что оно склонно постоянно прогрессировать — в суставе скапливается жидкость, воспаление продолжает распространяться, усиливая боль.

Артроз. Представляет собой дистрофическое разрушение сустава, хрящи истираются, а затем и утолщаются в проблемных местах. Хрящевая ткань разрастается, что приводит к сильнейшей боли и нарушению подвижности в пораженной конечности. Боль, тугоподвижность и хруст в суставе объясняются состоянием хрящей.

Подагра. Заболевание, вызванное избытком калиевых и натриевых солей мочевой кислоты (уратов), в результате чего формируются кристаллы, которые оседают в суставах и тканях вокруг них, вызывая воспаления и сильные боли [13].

Бурсит. Воспаление суставной сумки, вызванное полученной травмой, чрезмерными нагрузками, инфекцией или другими причинами. Наиболее часто встречается в плечевом, коленном, локтевом суставах.

Остеохондроз. Комплексное поражение хрящевой и костной ткани. Это заболевание может развиться во всех отделах позвоночника, но наиболее часто проявляется в шейном и поясничном. Оно выражается в нарушении целостности и высоты межпозвонковых хрящей (дисков). В группе риска в основном находятся люди старше 40 лет, но из-за сидячего образа жизни, неправильной осанки и чрезмерных нагрузок, остеохондрозу могут быть подвержены и молодые люди.

Остеопороз. Заболевание, связанное со снижением и потерей кальция в костях, с уменьшением витамина D. Чаще развивается в пожилом возрасте (60–70 лет), связано с уменьшением двигательной активности, несбалансированным питанием, с чрезмерным употреблением алкоголя, курением, приёмом некоторых лекарственных препаратов. Кости становятся более хрупкими и легко повреждаются. Появляются повышенная усталость, сутулость, боли в позвоночнике.

Ревматизм. Представляет собой воспаление соединительных тканей, зачастую сопряженное с артритом или другими заболеваниями. Одно из самых опасных последствий — так называемая ревматическая лихорадка, которая может дать осложнения на сердце, нервную систему и мозг.

Гонартроз — самое распространенное поражение коленей, связанное с отложением солей. В группе риска пожилые люди, лица, испытывающие дефицит витаминов и минералов. Чаще страдают женщины.

Лигаментоз. В области прикрепления связки к кости появляются костные шипы — остеофиты.

И.Н. Ярухин отмечает, что каждая болезнь имеет свою уникальную этиологию, но, тем не менее, можно выделить некоторые общие факторы, которые делают появление таких заболеваний более вероятным. Это: отсутствие или недостаток физической активности; неполноценное или несбалансированное питание; полученные травмы или неудачно перенесенные операции; пожилой возраст; излишний вес; вредные бытовые привычки [30].

4. Физическая культура и двигательная активность в системе ЗОЖ

Кратко обобщим фундаментальное значение физической культуры человека — в широком смысле этого слова — в формировании ЗОЖ по параметрам двигательной активности и психофизического развития.

Как известно, культура, в плане развития человека, — это тот потенциал его развития и совершенства в разных сферах миропонимания и деятельности, который человек накапливает на определённых этапах своей жизни.

Физическая культура обеспечивает важнейший потенциал двигательной активности и психофизического здоровья человека. Эта культура в человеке вырабатывает осознанное умение выстраивать свой деятельный, подвижный образ жизни [18; 25]. Этот культурно-динамический потенциал человек накапливает, развивает, совершенствует в течение своего жизненного пути. Физическая и психофизическая культура — это путь совершенства, позитивный путь. Но может быть и другой, неоптимальный путь — упадка психофизической культуры и как результат — физического здоровья.

У каждого человека путь к развитию его физической культуры может включать несколько основных этапов — от нетворческого ведомого — до самоуправляемого. Проблема самоуправления человека собственной жизнью раскрыта нами в Разделе 4 [https://slavradio.org/public/chnpkz-4/].

В отношении приобщения к физической культуре, этот путь может выглядеть следующим образом.

1. Путь здоровья изначально часто бывает стихийным, неосознанным, когда человек попадает в целом в хорошую здоровую среду и живёт в ней нормально, особенно не задумываясь об этом. Например, это занятия детей физкультурой в детских садах, в начальной школе, в семьях. Это позитивный мало осознанный (нетворческий) ведомый путь здорового существования, но он способен оборваться, как только здоровая среда вокруг исчезает, а ей на смену приходит нездоровая.

2. Далее, чтобы сохранить свое нормальное состояние, человек должен задуматься и сделать выбор — оставаться в плохой среде или вновь найти хорошую, чтобы опять присоединиться к ней. Наступает момент осознания необходимости выбора верного пути, в том числе, опираясь окружающий позитивный опыт. Наступает переход: выбор осознанного (творческого) пути своей жизнедеятельности с поиском более благоприятных для этого условий. При этом начинает осознанно подключаться внутренний потенциал собственных жизненных сил, необходимый для сохранения здоровья. На этом этапе вырабатывается привычка здорового поведения. Это значит, что необходимые двигательные реакции уходят на уровень подсознания [25]. То есть, выработаны автоматизмы физкультурных двигательных реакций (см. Раздел 9 [https://slavradio.org/public/chnpkz-9/]). Это помогает быстро и эффективно, порой даже без контроля сознания, выполнять необходимые движения — бытовые, гигиенические, физкультурно-спортивные, профессиональные. На этом этапе расширяется сознание, к нему подключается подсознание.

3. Но для того, чтобы приобщение к ЗОЖ стало осознанным долгосрочным выбором, необходим переход на новый уровень — самоуправление собственной деятельностью. Он наступает тогда, когда человек не ждёт благоприятных условий извне, а сам лично создаёт эти условия и целенаправленно использует их в своей жизнедеятельности.

Это третий этап — на котором осознанно ставятся цели, подключается потенциал творчества, и путь ЗОЖ становится осознанным выбором собственного пути, который составляет основу жизни субъекта.

4. Затем человек может выходить на четвёртый, высший этап своего существования. На этом этапе человек не только сам может уверенно двигаться по избранному пути и совершенствоваться, но и способен вести за собой отдельных людей, группы людей и целые коллективы. Здесь человек становится примером для других, передаёт им свои знания, опыт, способен управлять другими людьми.

Таким образом, в формировании устойчивого здорового образа жизни действуют общие закономерности постоянного взаимодействия человека и его окружающей среды, прежде всего, малых групп и коллективов, в которых он находится.

Нет коллектива без личностей и, как правило, личности без коллектива. Поэтому, например, в трудовом или учебном коллективе в одно и то же время идёт саморазвитие как личности, так и коллектива. Коллектив обязательно накладывает отпечаток на личность, а сам в целом находится в соответствии с тем, из каких индивидов он состоит.

Но, тем не менее, объективная логика формирования личности существует и здесь. От того, насколько сформированные личности составляют данный коллектив, зависят его реальные возможности, этап саморазвития, способность к самоуправлению и дальнейшему самосовершенствованию.

К сожалению, в создавшихся условиях технических прогрессов и социальной деградации, новые ростки здоровой жизни, в том числе, по пути ЗОЖ, должны пробивать себе дорогу в этом деградирующем обществе с ложными социальными установками (высокого комфорта, расслабления и гиподинамии) — поэтапно.

На этом пути надо не только преодолевать собственные первые этапы развития, но и внешние, якобы комфортные, но фактически неблагоприятные условия существования, а также значительную социальную инерцию пассивных групп населения.

Сегодня часть пассивных групп населения: утратила способность к здоровой самоорганизации; оказалась захвачена неверными социальными установками (комфорт и расслабление любой ценой); разобщена за счёт мощных манипулятивных воздействий средств массовой информации; устраняется от конкретного общения, переходя к информационному общению в соцсетях; захвачена гиподинамией через срастание с гаджетами; поставлена под контроль обществом массового потребления со стороны коммерческих кругов.

Сторонники элитарно-массового общества, которые сегодня пришли к власти во многих странах, главной целью ставят наживу, накопление капитала за счёт людей, любой ценой. До здоровья основной части населения либеральным кругам нет никакого дела.

В создавшихся условиях, путь к ЗОЖ — это одно из направлений к возрождению здоровой личной и социальной жизни в стратегии философии здоровья человека, общества и природы. Поэтому человеку надо уметь самостоятельно овладевать необходимыми знаниями, искусством контролировать своё поведение. Развивать собственную силу воли. Осознанно накапливать потенциал жизненных сил и собственного здоровья [25].

5. Различие парциального и холистического подходов в знаниях о локомоторном комплексе организма

Как уже заметил читатель, в тексте данного Раздела мы употребляем термин «мышечно-скелетный комплекс» — вместо традиционно используемого термина «скелетно-мышечный комплекс». Обоснование этому следующее.

Как известно, традиционно сложившиеся концепты, знания по анатомии и физиологии животных и человека относятся к эпохе «классической науки» Нового времени (17–19 века), когда господствовал механистический подход к изучению объектов. В то время господствовали эмпирические, индуктивные методы познания (от части — к целому; от частного — к общему). Организм рассматривался как совокупность отдельных частей — органов, систем органов и их функций. А порой и механистически, когда считалось, что живой организм — это сложная природная машина (по мнению Р. Декарта). Это парциальный подход в науке (от термина «парт» — часть). Он сохранился вплоть до настоящего времени. Он эффективно показал себя в технических науках.

Соответственно парциальному подходу, живой организм был разделён на части (анатомо-морфологические и физиологические, функциональные). Это основные системы органов, которые до сих пор, изучаются в отдельных разделах анатомии и физиологии животных и человека. Согласно этому индуктивному подходу классического периода развития науки Нового времени: отдельно идёт рассмотрение скелета; отдельно — мускулатуры; отдельно — нервной системы. Каждая система органов в настоящее время изучена очень досконально. Но в связи с применением парциального подхода, неразрывное взаимодействие разных систем органов до сих пор изучено недостаточно.

Со второй половины 19 века в науке стала широко применяться диалектика, как всеобщий метод развития. С конца 19 – начала 20 века и особенно со второй половины 20 века получил развитие системный подход как общенаучное направление. Также со второй половины 20 века сформировалась экология, как общенаучная область познания, раскрывающая закономерности взаимодействия систем с окружающей средой (экосистемный подход). Согласно данным общенаучным подходам, биоорганизмы и человека следует изучать целостно, как сложные активные (живые, открытые) системы. Надо познавать, как целостная система в процессе саморазвития дифференцируется на части. Раскрывать экосистемные взаимодействия живых систем с окружающей средой.

В результате в современном познании и знании наиболее перспективными становятся системный и экосистемный подходы, системное научно-философское мировоззрение. Это целостный, холистический подход в науке (от термина «холо» — целостный, единый). Более подробно об этом шла речь в Разделе 2 [https://slavradio.org/public/chnpkz-2/].

Здесь основой познания и знаний становится уже целостный объект как система и её естественная дифференциация на части; используется системно-дедуктивный подход (от целого — к частям, от общего — к частному). Прежние классические традиционно-научные биомедицинские знания в целом верны, но идут от более раннего периода научного познания. Соответственно, в них отмеченная целостная системная парадигма, пока ещё, не находит достаточного отражения.

В предыдущем Разделе 9 мы уже писали о том, что в анатомии человека отдельными разделами изучаются нервная система, мышцы, скелет. Аналогично выстроены блоки физиологического и биохимического знания. С одной стороны, внутри каждого из указанных блоков знания в настоящее время имеются очень большие научные достижения. Но в то же время, не разработаны общие системные закономерности самодвижения организма, в которых должны были бы найти отражение естественные связи между функциональными частями организма и соответствующими блоками знания.

Об этом свидетельствуют даже ключевые «классические» анатомические термины для обозначения рабочего органа (мышцы + скелет) в энергоинформационном психо-локомоторном обмене со средой. Это понятия: «опорно-двигательный аппарат», «скелетно-мышечный комплекс».

Отметим, что после гибели организма на очень долгое время остаётся лишь скелет — как наиболее явная сохранившаяся часть. Это находит отражение в терминологии, где скелетная, опорная часть в описаниях и в понятиях выступает на первый план.

Если же ориентироваться на общие экосистемные векторы протекания обменных процессов в организме и на соответствующие причинно-следственные отношения, то на первый план целесообразно ставить причину (мышечную локомоцию), а затем следствие — образование плотных соединительных тканей скелета. Однако в традиционном термине, идущем от науки Нового времени, учитывается, что более долговечной, опорной частью является скелет, поэтому именно он ставится на первый план (а с системно-динамических позиций оказывается, что здесь «телега встаёт впереди лошади»).

Причём, при парциальном подходе к предмету, как совокупности частей, данный терминологический порядок не имеет особого значения.

Но проблема заключается в том, что энергоинформационный обмен в организме имеет не просто электрическую природу (передачи электрических сигналов), но электрохимическую природу. Это значит, что электрический импульс на уровне межклеточной передачи имеет синаптический механизм. В синапсах электрические сигналы переходят в электрохимические и по существу, приобретают вид разнообразных биохимических реакций. В результате доскональное, но изолированное изучение разных тканей (нервной, мышечной, скелетной) связано с современным научным описанием происходящих там гистологических, цитологических и биохимических изменений. Однако при этом основные причинно-следственные связи «нейрон — мышца — скелет» в достаточной мере не прослеживаются.

Таким образом, при экосистемно-холистическом подходе к вопросам двигательной активности необходимо специально выявлять и изучать указанные причинно-следственные отношения на новой теоретико-методологической основе.

Если в познании отразить реальный смысл экосистемных обменных процессов организма, как активной живой системы, со средой, то целесообразно видоизменить терминологию, использовать понятие «мышечно-скелетный комплекс».

Данное понятие непосредственно отражает понимание причинно-следственных динамических отношений в рабочем органе. Поэтому осознанно в нашей работе мы применяем термин «мышечно-скелетный комплекс» с позиций холистического, экосистемного подхода к организму человека.

Выводы:

В итоге рассмотрения проблем здоровья локомоторного мышечно-скелетного комплекса организма человека получены следующие результаты.

1. Современный этап существования общества характеризуется научно-техническим, информационно-компьютерным прогрессом. В результате широкие слои общества в ряде стран получили возможность комфортного существования. Конечно, это очень желанное состояние жизнедеятельности множества людей. Социальный и техногенный комфорт, расслабляющий отдых желанны и необходимы. Но если они избыточны, то могут привести к ослаблению активности, малоподвижности и ряду опасных заболеваний.

2. Социальный комфорт, если его понимать как длительное желанное расслабление, стремление к удовольствиям при минимизации активной трудовой созидательной деятельности, вызывает такую проблему здоровья, как гиподинамия. Кроме того, гиподинамию вызывает и современный многочасовой труд при работе с компьютерами.

3. Необходимо знать системные механизмы двигательной активности в общем энергоинформационном психо-локомоторном обмене организма со средой. Опорно-двигательный комплекс организма человека представляет собой органичную часть энергоинформационного (психо-локомоторного) обмена организма со средой.

В этом обмене (1) идёт работа психики во взаимосвязях: рецепторы — чувствительные нервы — переработка психической энергии в мозгу, в центральной нервной системе — двигательные нервы. Далее (2) по двигательным нервам (мотонейронам) психическая энергия через синапсы передаётся на рабочий орган: мышцы + скелет.

В целом, с экосистемных позиций, в энергообмене со средой действует единый причинно-следственный, структурно-функциональный комплекс: рецепторы — психика (центр которой — головной мозг) — мотонейроны — мышцы — скелет (рис. 2.4). Применительно к рассмотрению проблем здоровья рабочих органов — мышечно-скелетного комплекса, необходимо рассматривать более короткую связь отношений: «мотонейроны — мышцы — скелет».

4. В организме действуют два основных типа обмена человека с окружающей средой — вещественный и энергоинформационный. Эти типы обмена не изолированы, а органично взаимодействуют в организме как целом.

Соответственно, мышца как главный локомоторный орган, взаимодействует с двумя типами обмена:

1) с энергоинформационным обменом, посредством двигательных нервов, который даёт энергетические импульсы для мышечных сокращений;

2) с вещественным обменом (питание и дыхание), посредством кровеносных сосудов, которые приносят в мышцы необходимые вещества для восстановления биохимических структур рабочего органа.

5. Психо-двигательный обмен в мышце осуществляется посредством двигательных нервов. Это энергетика мышечных сокращений, белковый обмен (сократительных белков — актина, миозина и др.).

6. Вещественный обмен в мышце идёт посредством кровеносных сосудов. Мышца обильно снабжается кровью, в связи с чем имеет красный цвет. Через кровь идёт приток биохимических, вещественных компонентов для постоянной работы мышц. Происходит восстановление сократительных белков, углеводно-белковых продуктов, АТФ. В результате образуются биохимические «отходы» — отработанные белки, углеводы, соли (кальция и других элементов).

7. Значительная часть продуктов биохимического обмена в мышцах, «отходов» не выводится потоками венозной крови, а концентрируется на периферии мышечных волокон (на концах мышечного веретена). В результате вначале, по краям мышечного веретена, образуются уплотнения соединительной ткани беловатого цвета — сухожилия. Их основу составляют уплотнённые нитевидные белки — коллагены. Это переходная структура между мышечной и скелетными тканями.

8. Далее идёт ещё более сложная биохимическая переработка сложных белковых структур и углеводов внутри организма. Образуются ткани суставной сумки, хрящевой и костной структур скелета.

9. При использовании экосистемных знаний об обменных процессах, происходящих в мышечно-скелетном комплексе, можно вывести следующее общее оптимологическое правило здорового существования мышц и скелета. Оно заключается в следующем.

Эволюционно, здоровое приспособление локомоторного аппарата человека (его мышечно-скелетного рабочего органа), вслед за высшими животными, связано с таким развитием организма, при котором имеет место: значительная двигательная активность при умеренном питании (оптимально восстанавливающем биохимическую структуру и динамику мышц). «Волка ноги кормят!».

10. Нездоровые, неоптимальные состояния мышц и скелета связаны с дисбалансом двигательной активности и питания мышц за счёт вещественного обмена. В целом данное патогенное состояние обозначается как гиподинамия. Это резко ослабленная двигательная активность при избыточном питании.

11. Патологии опорно-двигательного аппарата (мышечно-скелетного комплекса) традиционно называли «болезни пожилого возраста». Так как с годами у пожилых людей: понижается двигательная активность; замедляются обменные процессы; увеличиваются вес и нагрузка на локомоторный аппарат; идут отложения солей; деформируются суставы и кости; развиваются патологии. С развитием такого современного социального фактора, как гиподинамия, эти болезни «помолодели», проявляются в возрасте 25–30 лет.

12. Основные болезни опорно-двигательного аппарата: миозит, артрит, артроз, подагра, бурсит, остеохондроз, остеопороз, ревматизм, гонартроз, лигаментоз. Необходимо знать общие системные механизмы поражения опорно-двигательного аппарата и проводить нужную профилактику.

13. Основной профилактикой гиподинамии являются физическая культура и массовый спорт. Также высокая двигательная активность (разные виды физического труда, с разнообразием движений), сбалансированное питание с достаточным количеством белков (для синтеза актина, миозина и др. компонентов).

14. Для экосистемного понимания здорового, оптимального состояния двигательного аппарата человека, необходимо применять не парциальный, а холистический подход к организации здорового образа жизни.

15. Таким образом, здоровый образ жизни по фактору двигательной активности в структуре энергоинформационного психо-локомоторного обмена со средой — это:

1) высокая двигательная активность (за счёт иннервации);

2) умеренное сбалансированное питание человека, необходимое для биохимического восстановления затрат от данного вида деятельности (за счёт кровоснабжения).

Дополнительные материалы

1. Алипов Н. Н. Основы медицинской физиологии. – М.: Практика, 2008. – 413 с. / С. 47-53. – URL : https://vk.com/wall-66567433_85834

2. Биохимия костной ткани. Рисунок. – URL : https://theslide.ru/img/thumbs/43d82316a5ce55ed58d445619f72ea46-800x.jpg

3. Биохимия специализированных тканей: Учебное пособие / Э.М. Кучук, Н.С. Матющенко, Дж.З. Закиров, Л.П. Горборукова. 2-е изд., испр. и доп. Бишкек: КРСУ, 2014. 225 с.

4. В чем заключаются возрастные изменения в позвоночнике и суставах / https://medklinika.spb.ru/o-kompanii/stati/v-chem-zaklyuchayutsya-vozrastnye-izmenen

5. Гиподинамия превращает молодежь в стариков // Портал «За здоровье.ru». – URL : https://zazdorovye.ru/gipodinamiya-prevrashhaetmolodezh-v-starikov/

6. Жданова Д. Р., Рубизова А. А. Гиподинамия – болезнь 21 века // БМИК. – 2019. – №12. – С.550-552.

7. Значение слова «Комфорт». – URL : https://glosum.ru/Значение-слова-Комфорт

8. Комфорт – это... Значение слова Комфорт. – URL : https://sinonim.org/t/комфорт#opr

9. Литвиненко А. С. Отложение солей в коленном суставе. – URL : https://stopartroz.ru/what-a-treat/knee/the-deposition-of-salts-in-the-knee-joint.html

10. Ловать Максим Львович. Физиология человека и животных. Часть 1. – М.: ФББ МГУ. – URL : https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/physiology-of-humans-and-animals-p1-lovat-M.pdf

11. Ловать Максим Львович. Физиология человека и животных. Часть 2. – М.: ФББ МГУ. – URL : https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/physiology-of-humans-and-animals-p2-lovat-M.pdf

12. Остеобласты: строение, гистология. – URL : https://medicalplanet.su/gistologia/osteoblasti.html

13. Отложение солей в суставах: артроз, кальциноз, подагра? – URL : https://www.noltrex.ru/stati/otlozhenie-solej-v-sustavah-artroz-kalcinoz-podagra/

14. Отложение солей и артроз: есть ли связь? – URL : https://www.noltrexsin.ru/publikacii/otlozhenie-solej-i-artroz-est-li-svyaz/

15. Радковец А. И. Проблема гиподинамии студенческой молодежи. – URL : https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/212418/1/234-237.pdf ; Это документ с сайта elib.bsu.by . – С.234-237.pdf

16. Рубизова, А. А. Гиподинамия – Болезнь цивилизации / А. А. Рубизова, Д. Р. Жданова, М. О. Джейранова // Портал медицинской интернет-конференции. – URL : https://medconfer.com/node/14855

17. Са (кальций) в синовиальной жидкости. – URL : https://naykalab.ru/analyse3.php?id=1296&id2=216

18. Самсонова А. В., Комисарова Е. Н. Биомеханика мышц: учебно-методическое пособие. – СПб.: СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2008. – 127 с.

19. Связки – особенности строения. – URL : https://meduniver.com/Medical/travmi/sviazki.html

20. Скелетная мышца – особенности строения. – URL : https://meduniver.com/Medical/travmi/skeletnaia_mishca.html

21. Строение хряща. Гистология. – URL : https://medicalplanet.su/gistologia/stroenie_xriacha.html

22. Сухожилия – особенности строения. – URL : https://meduniver.com/Medical/travmi/suxogilia.html

23. Татаринов О. П. Причины и лечение кальцификации. – URL : https://medcentr-plus.ru/kaltsifikatsii/

24. Терентьев А. А. Биохимия мышечной ткани: учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2019. – 76 с.

25. Ушакова Е. В. Здоровый образ жизни человека: теоретический и практический подходы. Цикл статей. Статья № 11. Двигательная активность и пневмо-кардиальный комплекс в концепции ЗОЖ // Коэволюция и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование. Научно-практический журнал. – 2023. 8 апреля 2023 г. – № 1 (21). – С.52-111.

26. Ушакова Е. В. Общая теория материи: основы построения. Ч.3, разд. 2. – Барнаул: АГАУ, 1992. – 295 с.

27. Хрящ – особенности строения. – URL : https://meduniver.com/Medical/travmi/xriach.html

28. Шамшурина Ю. Комфорт – это что такое? Значение слова. – URL : https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/319146/komfort---eto-chto-takoe-znachenie-slova

29. Шувалова И.Н. Миозит - симптомы и лечение. – URL : https://probolezny.ru/miozit/

30. Ярухин И. Н. Лечение опорно-двигательного аппарата. – URL : https://palikha-clinic.ru/lechenie-oporno-dvigatelnogo-apparata/