Начало здесь

Природа как основа жизни и здоровья человека

Уважаемый читатель, вам данный Раздел вначале может показаться весьма необычным. В нём мы будем вести речь о здоровье человека, связанном с состоянием природы. Есть множество публикаций и других материалов относительно того, что здоровым человек может быть лишь в здоровых природных условиях. Для этого предлагается множество рецептов о том, как надо чаще бывать на свежем воздухе, купаться в природных водоёмах, закаляться, находиться в красивых и здоровых природных ландшафтах (на лугу, в лесу, в горах и т.д.). И всё это в целом верно.

Но в то же время, все указанные рекомендации, по большому счёту, очень временные и в итоге в будущем времени неисполнимы. А неисполнимы они потому, что человек, обладая сегодня мощнейшими техническими возможностями и силами, всё быстрее и всё более беспощадно уничтожает ту самую природу, без которой мы в принципе не сможем оставаться здоровыми, а в итоге — просто не сможем жить.

Поэтому все эти прекрасные частные рекомендации по оздоровлению человека в природе, по сути своей, временные, а значит в итоге не верные. Пока мы не поймём, как мы понимаем природу, как мы относимся к природе и что мы творим в природе.

А это в целом зависит от нашего мировоззрения по отношению к природе и от глубокого понимания того, как нам необходимо вести себя в природе, чтобы она в течение многих десятилетий и столетий дарила нам здоровье.

Поэтому не удивляйся, дорогой читатель, что, говоря о природном здоровье людей, мы в первую очередь обращаемся к мировоззрению человека по отношению к природе, которое складывалось в течение нескольких сот лет развития науки и пока идёт не по пути восстановления природы, а значит, и не по пути обеспечения природного здоровья людей. Оно напротив, сегодня движется ускоряющимися темпами к уничтожению гармонии и здоровья природы. А значит, к уничтожению здоровья людей и самих людей как особого вида разумных существ на планете. (А настолько ли мы разумны в настоящее время?).

Именно поэтому данный Раздел работы посвящён общему естественно-научному мировоззрению людей и тому, как оно влияет на наше отношение к природе и на наше здоровье.

Содержание

- Знания о природе. Наука.

- Авитанаука.

- Пути продвижения к витанауке.

3.1. Путь к витанауке через биологию.

3.2. Системно-философские основы витанауки.

3.3. Путь к витанауке через проблему активной живой Земли. - Авитальный и витальный научные подходы в современном знании.

- Пассивные системы и авитанаука.

5.1. Сравнительная характеристика пассивных и активных систем.

5.2. – 1-я группа пассивных систем.

5.3. – 2-я группа пассивных систем.

5.4. – 3-я группа пассивных систем.

5.5. – 4-я группа пассивных систем.

5.5.1. Искусственные социальные системы (ИСС).

5.5.1.1. Общие информационно-компьютерные ИСС (ОИК-ИСС). ИИ.

5.6. Отходы. - Эготехнологии и экотехнологии.

- Связь пассивных систем с авитанаукой и активных систем с витанаукой.

7.1. Определение жизни. - Полярные научные мировоззрения во взглядах на природу и здоровье человека.

8.1. Авитальное мировоззрение и нарушение здоровья.

8.2. Витальное мировоззрение и укрепление здоровья. - Современное экосистемное понимание природных основ здоровья человека

9.1. Узкое, парциальное понимание основ здоровья человека во взаимодействии с природой.

9.2. Широкое, экосистемное, понимание природных основ здоровья человека.

1. Знания о природе. Наука

Чтобы понять, как природа связана со здоровьем человека, необходимо иметь: знания о здоровье человека (которые разворачивались в предыдущих разделах данной работы), а также знания о природе. Наиболее верные и развернутые знания о природе — это научные знания. Обычно науки, изучающие природу, называют естественными науками (от термина «естество» — природа). Другая большая область наук об обществе и человеке обозначается как гуманитарные (или социогуманитарные) науки.

Вспомним, как в целом определяется наука.

Наука — это важнейший феномен (важнейшее явление) в жизни современного человека и человечества [6; 10; 13].

Как известно, «наука» (греч. episteme — знание, лат. — scienta) изначально понималась как «знание». Этот термин вошёл в европейские языки. Не всякое знание относится к науке. Начиная с Нового времени, к нему относится лишь истинное, достоверное знание, получаемое эмпирическим и теоретическим путём, — только такое верное знание и стали отождествлять с наукой.

Наука — это сфера современной общественной жизни; особая область познания и творчества (познавательная деятельность); особый социальный институт общества, в котором осуществляется научная деятельность людей в обществе.

Результатом целостного, осознанного видения и понимания мира человеком становится его мировоззрение.

Мировоззрение — это:

1) всеобщий взгляд человека на мир в целом (что есть мир, в котором я живу?);

2) понимание места человека в этом мире, его роли в этом мире (что я значу в этом мире?);

3) умение правильно поступать в этом мире на основе имеющихся знаний (как мне правильно поступать?).

Иными словами, мировоззрение – это не только общее миропонимание (1, 2), но и миродействие (3), т.е. верная деятельность человека в мире.

Мировоззрение философское — наиболее широкое. Оно включает общекультурные знания человека о мире, о своём месте в мире и о том, как действовать в этом мире. Оно может быть холистическим (цельным, духовно-материальным), идеалистическим, материалистическим, этическим и пр., основываться на рациональной, мистической, научной формах постижения, познания Мира.

Научное мировоззрение (формирующее основу мировоззрения учёного), прежде всего, строится на достижениях наук, например, физики, космологии, геологии, биологии, экологии, а в целом — на общенаучном знании, на общенаучной картине мира (ОНКМ). Здесь основа миропонимания — рационально-научная, опора на наиболее общие законы, действующие в природе, обществе, человеке.

В современном обществе каждый образованный человек старается овладеть основами научных знаний и научным мировоззрением, чтобы наиболее осмысленно и верно поступать, действовать в этом мире.

Выше указанное понятие науки, прежде всего, отражает общие свойства современной науки. Но наука претерпевала развитие во времени, эволюцию, в процессе чего формировались и преобразовывались основные характеристики науки. Добывались и утверждались основные пути познания. Формировались и закреплялись основные области научных знаний. Развивались и преобразовывались научные идеи.

Обычно периодом расцвета научных знаний, которые стали основой развития науки, вплоть до современности, считается наука Нового времени, 16-18 века. Этот период обозначают как классическая наука. За этим важным периодом следуют исторические периоды не(о)классической науки и постне(о)классической науки (куда относится и современная наука 20-21 веков). Эволюция научного знания подробно описана в трудах по истории науки [6; 13]. При желании читатель может ознакомиться с данными трудами, более кратко в [17].

Любая наука проходит три основные этапа. Это:

1) эмпирическая (опытная) наука (когда накапливаются научные факты из определенной области и их частичное обобщение);

2) теоретическая наука (когда формируются основные рационально-логические знания и теории);

3) прикладная наука (когда полученные ранее результаты применяются в разных областях общественной жизни, материального и духовного производства, путём создания определённых технологий и видов техники).

Основу научного знания составляет научный рационализм, т.е. рационально-логические знания, прежде всего, связанные с областями теоретических (фундаментальных) наук.

Но мы в своём изложении обратим внимание на другое. А именно, рассмотрим, в чём заключается коренное различие в научном мировоззрении периода классической науки (который ещё обозначают как механицизм — идущий от физико-математического механистического знания) и современной науки. Иными словами, с мировоззренческих позиций, в интересующем нас ключе, выясним, как классическая и современная наука понимают природу и каково отношение этих знаний к природе.

2. Авитанаука

Классическая наука в виде механицизма 17-18 веков довольно чётко и логично разделила окружающие миры (причём, в значительной мере эти взгляды сохранились вплоть до наших дней). Это:

1. Неживая природа — вся планета (за исключением животных и растений), а также весь необъятный Космос, существующий по законам механики.

2. Живая природа (куда, на основе взглядов того периода, относятся растения и животные, позже — разнообразные микроорганизмы).

3. Человек, также особый представитель живой природы. В то же время, человек — это повелитель и преобразователь природы. Заметим ещё раз, что представление о человеке как о хозяине природы заложено ещё раньше, в религиозных учениях, в креационизме, где Бог, создавший человека как венец своего творения, в итоге поставил его над всеми остальными «тварями земными» и наказал ему повелевать ими [6; 9].

Для нас важно, что в классический период развития науки Нового времени изучение неживой природы в науке было изначальным. Основу познания составили законы механики, небесной механики и механической техники. Эта техника, в виде механических конструкций и парового двигателя, позволила совершить переворот в жизни людей, заменив помогающие им тягловые и пр. силы животных на значительно более мощные механические силы.

Произошедшая революция в технике, а также в науке сформировала убеждение в могучих преобразующих силах людей, человечества.

Далее механистический эталон научного мировоззрения и научного познания, естественно, был перенесён на познание живой природы, которая по времени стала изучаться несколько позднее.

Таким образом, наука классическая, механистическая, физико-математическая, физико-техническая сформировала в целом взгляд на мир — как на неживую природу. А именно: весь Космос — неживой, планета Земля — неживая. И лишь тонкая плёнка биожизни на её поверхности — живая (включая человека и общество). Это вовсе ничто по сравнению с необъятным Космосом. Человек же в этой иерархии — особое существо. Он — покоритель и преобразователь природы. Из этого вытекает следующее.

С чувствами можно относиться лишь к себе подобным — к некоторым живым организмам и к людям. По отношению к неживой природе этическое отношение излишне. В целом природу можно и нужно использовать, богатства природы потреблять. А поскольку природа безгранична, то человек — хозяин природы — может покорять и потреблять её неограниченно.

Из этого вытекают следующие установки отношений к природе:

1) антропоцентризм — человек во главе природы (что дано ему самим Создателем);

2) технологизм и технократизм — центральное место техники и технологий в покорении природы и в управлении природой;

3) прагматизм (от термина «прагма» — польза) — можно делать всё, что полезно);

4) утилитаризм (от термина «утилизация» — использование) — использовать природу в любых масштабах для удовлетворения собственных потребностей, не заботясь о последствиях;

5) бездушие (аморализм) в покорении природы;

6) анти-экологизм (выражаясь современным языком) — безответственность в отношении разграбления богатств природы, без обязанностей её восстановления;

7) в целом — паразитизм человечества по отношению к природе.

Пока ресурсы природы по отношению к развивающемуся на планете обществу казались безграничными, а общество ещё было не столь мощным, это мировоззрение в отношении природы в целом неплохо работало.

Саму же науку с таким взглядом на природу можно обозначить как авитанаука (от терминов «вита» — жизнь; приставка «а» — отрицание). Авитанаука — это в целом отрицание жизни, или собственной активности природы в её бесконечных просторах (Вселенной, Космоса) и в самой планете Земля.

Но уже к 19 веку складывается комплекс наук о живой природе — биология (ботаника, зоология, позднее микробиология, генетика, эмбриология, эволюционное учение и т.д.).

В это же время появляются науки о человеке и обществе — антропология, социология, психология и др.

Но поскольку изначально утвердились постулаты наук о неживой механической природе, то самым фундаментальным стало считаться соответствующее знание — физико-математическое знание и физико-технические, в том числе, технико-технологические науки.

3. Пути продвижения к витанауке

3.1. Путь к витанауке через биологию

К 19 веку и особенно в 20-м веке биология получает все более мощное развитие, как по многообразию изучаемых объектов, так и по уровням их познания (микрпоуровень организмов, макроуровень крупных организмов и их сообществ — биоценозов, мегауровень биосферы планеты). Биологические знания приобретают ключевое значение в развитии сельского хозяйства, которое должно обеспечивать нарастающее количество населения. Биология ложится в основу биоатропологических и биомедицинских знаний, необходимых для познания самого человека. В биологии раскрываются экологические законы о взаимодействии организмов и окружающей среды.

Но несмотря на все несомненные достижения, биология в механистическом мировоззрении авитанауки остаётся лишь непомерно малой частью природы, где неживая природа безусловно преобладает над живой. Инерция такого понимания человеком окружающего мира действует до сих пор. Если посмотрим учебники начальной школы, где идёт изучение окружающего мира, то и в 21-м веке детей учат, что вся природа делится на живую и неживую (а последняя безусловно преобладает над живой).

3.2. Системно-философские основы витанауки

Здесь мы кратко коснёмся вопросов становления системного подхода, системной философии и понимания всей природы как активной, живой субстанции Мира.

В начале 20 века русским ученым А.А. Богдановым (Малиновским) были заложены основы нового обобщающего, интегративного знания — о системах Мира и об их активности [2; 15; 16]. Фундаментальный труд А.А. Богданова / Малиновского (рис. 1) – «Всеобщая организационная наука (тектология)». Необходимо помнить:

ЭТО НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ!

Общие системные знания (которые уже отчасти начали зарождаться в 19 веке в конкретных областях — в биологии, в организмической социологии) впервые были осмыслены с общенаучных и шире, по существу, с философских позиций – А.А. Богдановым. Поскольку именно он придал знаниям о системах всеобщий характер и выразил это не просто в оригинальной идее, но и написал фундаментальный трехтомный труд на эту тему (1929 г.) — чего ещё не было во всей предшествующей мировой науке (в статьях соотечественников о Богданове есть сведения о том, что первая публикация этого произведения за рубежом на немецком языке состоялась еще в 1914 г.) [15].

Эти идеи оказались очень своевременными. Они быстро овладели умами учёных. На Западе их стал активно развивать Людвиг фон Берталанфи. Но как всегда, манипляторы от науки и научные воры почему-то напрочь забыли о русском первооткрывателе и приписали все заслуги по формированию системного подхода и общей теории систем западной науке в лице Л. Берталанфи.

«Общая теория систем (ОТС) — предложенная австрийским философом биологии Людвигом фон Берталанфи методологическая концепция, описывающая закономерности строения, поведения, функционирования и развития систем. Ее основная идея заключается в поиске соответствий, позволяющих понять законы одной системы благодаря знанию другой, независимо от того, принадлежат ли они одному виду» [8].

«Общая теория систем (теория систем) — научная и методологическая концепция исследования объектов, представляющих собой системы. Она тесно связана с системным подходом и является конкретизацией его принципов и методов. Первый вариант общей теории систем был выдвинут Людвигом фон Берталанфи...! (курсив наш – Е.У.) [7].

Как видим, ложь и манипуляции в науке достигли чудовищных масштабов! (о чем мы уже писали в Разделе 6 [https://slavradio.org/public/chnpkz-6/], Разделе 7 [https://slavradio.org/public/chnpkz-7/] и др.).

Идеи о всеобщих свойствах систем оказались настолько актуальными и стали так быстро развиваться, что уже в середине 20 века они проникли практически во все области научного знания. Сформировался общенаучный системный подход, без которого сегодня не может существовать ни одна научная область. Получают непрерывное развитие знания о космических, биологических, геологических, антропных (человек) и социальных системах, о более частных областях — экономических, политических, правовых системах, технических системах, информационно-компьютерных, кибернетических и пр. системах. А с 70-х годов 20 века стало формироваться научно-философское направление — системная философия (в нескольких авторских вариантах) [19, ч.1]. На этой основе развиваются: научно-философская системная картина Мира, общая теория систем, современный комплексный экосистемно-циклический научно-философский подход. Идеи системности глубинно связаны с русским космизмом (рубежа 19-20 веков) и с концепцией ноосферы В.И. Вернадского (начала 20 века).

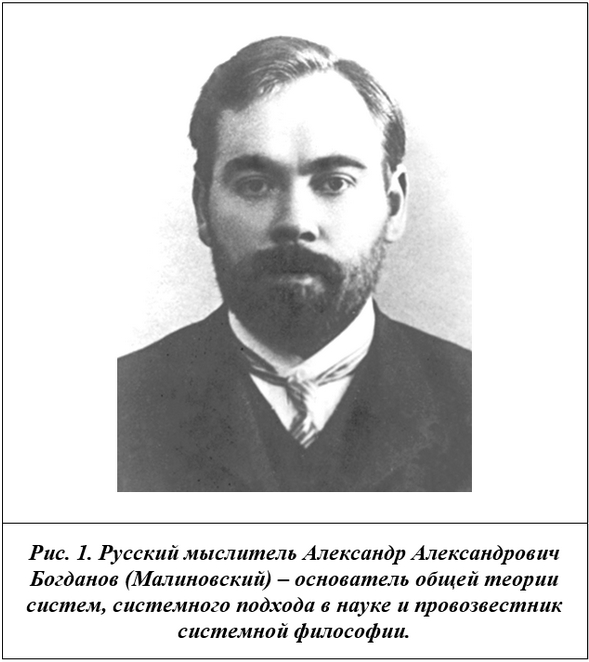

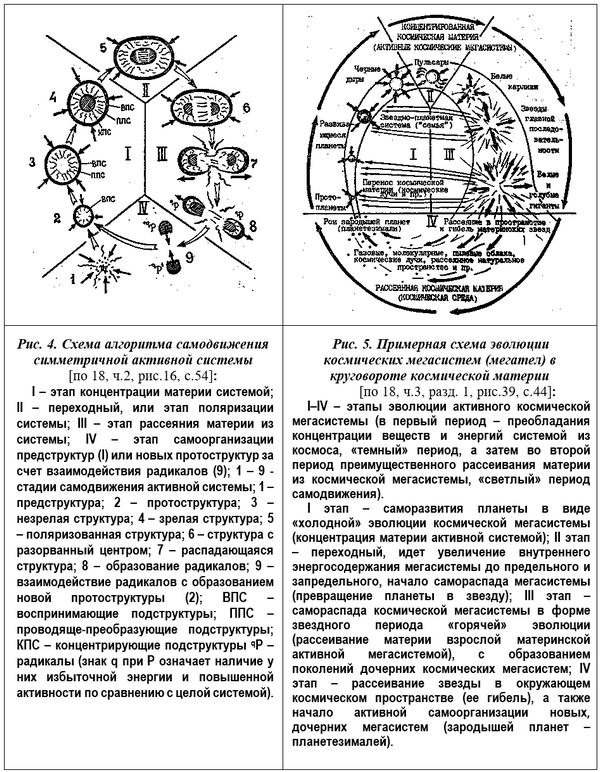

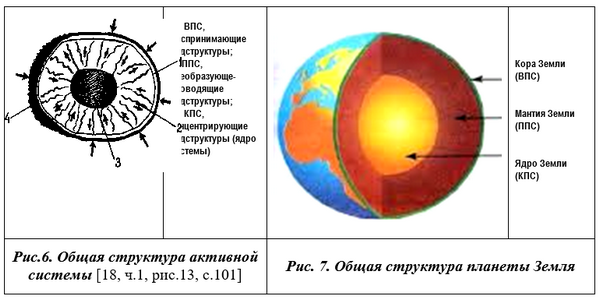

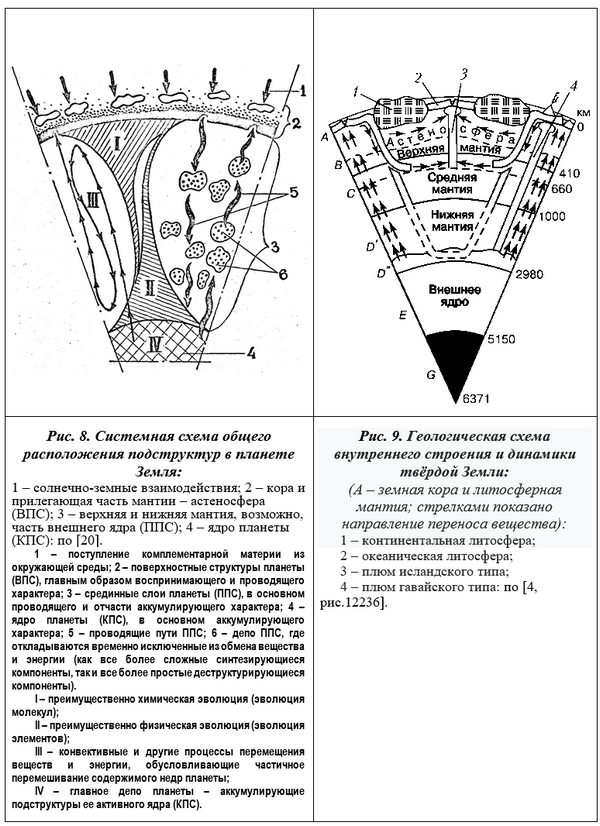

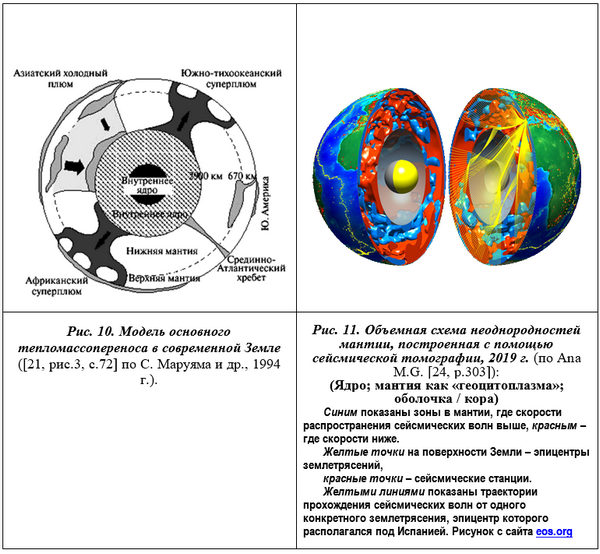

Авторский вариант системно-философского описания Мира на базе экосистемно-циклического подхода был описан нами в Разделе 1 данной работы [https://slavradio.org/public/chnpkz-1/]. Поэтому мы не будем повторно представлять в текущем разделе основные идеи, а вновь наглядно покажем лишь основные схемы, обозначенные в Выводах к Разделу 1:

В настоящем разделе для нас важно, что знания об активных, открытых, живых системах приобрели всеобщий характер. Они применимы к космическим системам мегамира и микромира, к биотическим и социальным системам. Но они также применимы и к нашей материнской планете Земле, которая, вероятнее всего, является активной, открытой, живой мегасистемой Космоса.

3.3. Путь к витанауке через проблему активной живой Земли

Здесь мы рассмотрим изменения в научных взглядах на Землю — от «неживой планеты» — к активной космическеой мегасистеме. (Хотя до сих пор официальной наукой взгляд на Землю как на активную, живую космическую систему мегамира не признается или замалчивается.)

Очень отрадно, что представления о нашей Земле — не как о неживой, мёртвой неорганической природе, а как о живом космическом организме стали постепенно входить в научное сознание в последние полвека. Знаковым и отрадным является то, что в этом отношении уже современная «Большая российская энциклопедия» даёт следующее понимание того, что есть Земля: «Земля является динамически активной, «живой» планетой, о чём свидетельствуют землетрясения, вулканические извержения, медленные поднятия и опускания берегов континентов относительно уровня океана, горизонтальные смещения отдельных блоков литосферы» (курсив наш — Е.У.) [4].

Более развернуто о том, что наша планета Земля является активной (т.е. живой открытой) системной, показано, например, в статье д-ра естественных наук (Германия) Н.Н. Сазеевой [11]. Данные материалы были представлены ею в докладе на Международной научной конференции в Санкт-Петербургском Государственном Университете культуры и искусств в 2011 году. Н.Н. Сазеева высказывает следующие аргументы (приводим выдержки из указанной статьи):

Земля – живое космическое тело, находящееся во взаимосвязи с Солнцем, планетами и Центром Галактики. Она испытывает пульсации (сжатие в дни летнего солнцестояния, расширение – в дни зимнего солнцестояния), сезонные флуктуации скорости суточного вращения, поднятия и опускания геоморфологических структур, изменения всех физических полей. <…>

Геофизические ритмы разной продолжительности определяют пульс Земли, её колебательную структуру. Об активной внутренней жизни Земли свидетельствует сейсмическая и вулканическая деятельность. Таким образом, земная кора является реальной живой структурой. <…> Важную роль играет и гидросфера – водная поверхность, которая покрывает две трети площади земного шара. Известно, что вода служит чувствительной оболочкой той поверхности, которую она покрывает. <…> Ещё одним важным признаком реальной жизни планеты является её избыточная энергонасыщенность. <…> Энергетический каркас Земли включает в себя сложное переплетение более мелких энергетических сеток. <…> Немаловажным признаком живого организма является дыхание Земли. Это не метафора и не выдумка, а реальный процесс, исследованный научным сотрудником Института Физики Земли В.Н. Луговенко.

Н.Н. Сазеева делает заключение: «Таким образом, современные научные исследования в полной мере подтверждают идеи… о том, что Земля – живое, одухотворённое существо, требующее бережного и внимательного отношения со стороны своих обитателей» [11, с.1-4].

Мы не будем далее вдаваться в вопросы обоснования и аргументации того, что космическая мегасистема Земля — наша материнская планета Гея / Кая (от термина «ка» — душа) является активной живой космической системой. Об этом более подробно написано в нашей авторской статье [17].

Но в целом особо отметим следующее. С конца 19 века и особенно в 20 веке шло закономерное изменение взглядов на динамику нашей планеты в геологическом знании.

Гипотеза дрейфа материков. Согласно представлениям А. Вегенера, вся поверхность Земли первоначально была покрыта сплошным тонким гранитным слоем. В палеозойскую эру весь гранитный материал собрался в один блок. Образовался единый праматерик Пангея (греч. «пан» — всеобщий, «гея» — земля). Причиной этого могло явиться воздействие приливных и центробежных сил. Приливные силы связаны с притяжением Солнца и Луны; они действуют на земной поверхности с востока на запад. Центробежные силы вызваны вращением Земли и направлены от полюсов к экватору. Предположительно, в середине мезозойской эры Пангея начала раскалываться на отдельные крупные глыбы — континенты. Под влиянием тех же сил они стали отплывать друг от друга.

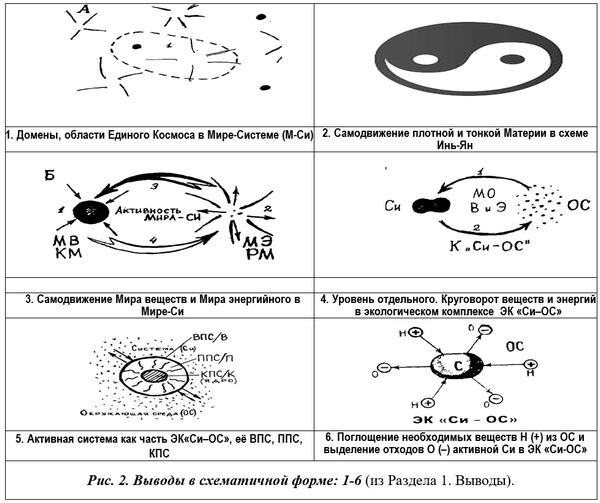

Гипотеза расширения Земли. Возможность расширения Земли частично допускалась М. В. Ломоносовым, Д. Геттоном и др. Впервые эту идею, по-видимому, описал в 1889 г. И. О. Ярковский. В 1933 г. О. Хильгенберг представил модель расширяющейся Земли и впоследствии развивал свою гипотезу. В 1949 г. гипотезу расширения Земли также выдвинул советский ученый И. В. Кириллов, а в 1957 г. венгерский геофизик Л. Эдьед [12].

Кратко опишем смысл новых геологических идей. Так, еще в 19 веке, в 1889 году русский инженер Иван Ярковский пришёл к выводу, что Земля увеличивается в объёме. По его мнению, некоторые виды эфира поглощаются землей и, преобразуясь в новые химические элементы, приводят к её расширению.

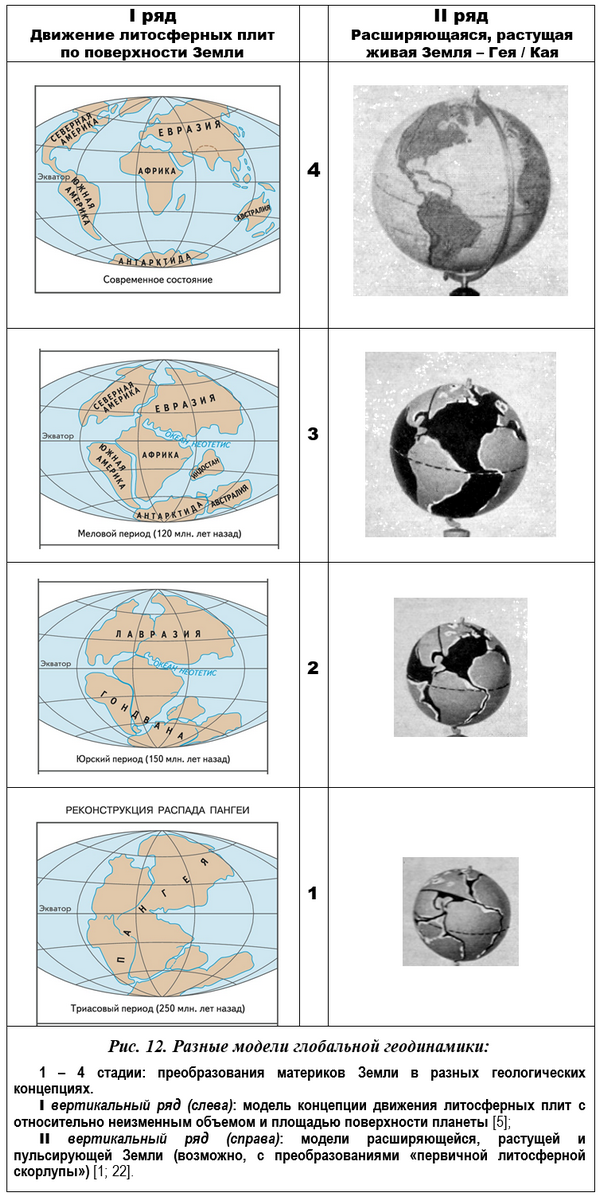

В 30-е годы 20 века Альфред Вегенер определил сходство линий контуров материков Америки, Африки, Евразии и других материков, описав их в научной работе. Сложив их по береговой кромке Атлантики, он получил единый материк — Пангею (с др.-греч. — «всеземля»). Это наблюдение легло в основу идеи, признанной современной геологией. В результате сформировалась концепция движения литосферных плит и дрейфа континентов. Суть этой концепции заключается в том, что, вероятно, в течение многих миллионов лет происходило движение материков по поверхности планеты. А сама планета при этом имела неизменные размеры и форму. Но тогда сразу возник вопрос о необходимости обоснования тех геологических сил, которые способны вначале образовать единый континент Пангею, а потом постепенно разрывать его на части, вначале на две (Гондвану и Лавразию), а в последующем геологическом времени — на несколько материков, существующих до сих пор (см. ниже, рис.12).

В то же время, Отто Кристофер Хильгенберг провёл важное картографическое исследование. Он развил идею и модель изменения материков не применительно к модели перемещения материков на плоской карте мира, а проследил изменения в объёмном изображении на глобусе.

Полученные модели привели к очень интересному выводу. Если модель глобуса постепенно уменьшать в радиусе, то поверхность океанов уменьшается, а материки приближаются друг к другу. В итоге Земля с радиусом, почти вдвое меньше современного, оказывается почти сплошь покрыта «общей скорлупой» — корой Земли.

О. Хильгенберг обосновывал концепцию расширяющейся Земли. Он полагал, что до середины мелового периода (который существовал по геологическому времени от 145 до 66 миллионов лет назад) Земля имела диаметр вдвое меньше современного и была полностью покрыта континентальной корой, а затем начала быстро расширяться. В результате такого расширения континентальная кора оказалась разорвана на части, которые стали континентами.

Но предположить в первой половине 20 века, что не только материки на поверхности Земли могут перемещаться, но и сама Земля способна активно расширяться и расти, было слишком невероятно. Однако, если рассматривать Землю не как к пассивную, неживую систему (неживую природу), а как активную, живую космическую мегасистему, открытую взаимодействиям с Космосом, то высказанные взгляды уже не кажутся столь невероятными.

Выстроенные в ряд, модели расширяющейся Земли О. Хильгенберга были впервые выставлены в политехническом музее г. Берлина в 1933 году (рис.3).

В качестве простого образного примера представим, как растущий зародыш цыпленка или рептилии на определенном этапе саморазвития разрывает свою скорлупу и вылезает из нее, оставив ее осколки. Растущая планета также, продолжая расти, разрывает собственную «скорлупу».

Но поскольку растущая планета не обладает свойством собственного активного движения в пространстве, как животное, она, продолжая расти, «не выбирается» из собственной «скорлупы».

Эта «скорлупа» в виде первичных материков остается на поверхности активной (живой) растущей планеты. При этом рост космической системы Геи / Каи продолжается. Вследствие резкого различия внутренних и внешних условий, на границе раздела фаз «геосистема – Космос» образуется новая геологическая кора, сверху покрытая водной оболочкой гидросферы. Продолжение роста активной геосистемы все более увеличивает площади новой океанической коры и океанов, где идет вулканическая активность. Осколки же «старой коры-скорлупы» расходятся друг относительно друга, а также могут далее растрескиваться (возможно, в настоящее время этот процесс идет при раскалывании первичной «скорлупы» африканского континента).

Здесь нами высказана лишь очень приближенная простая аналогия активных био- и геосистем. На самом деле, в геокосмологическом знании предстоит очень серьезная научно-теоретическая работа по исследованию активных систем – планет, звезд, галактик и т.д.

В целом в эволюции геологического знания, начиная с античности и вплоть до настоящего времени, закономерно изменялись и изменяются научные концепции Земли. Можно кратко представить определенный эволюционный ряд смены теоретических представлений о Земле. Начиная с формирования геологии и до настоящего времени, произошла смена следующих парадигм:

1. Статизм (неизменная планета) — динамизм (изменяющаяся планета).

2. Эволюционизм — катастрофизм (планета преобразуется во времени).

3. Концепции положения материков: фиксизм (неизменное расположение материков на планете) — мобилизм (движение материков), в истории и современности.

4. Концепции расширяющейся Земли (увеличения её размеров).

5. Концепции геодинамики обменных вещественно-энергетических процессов и структур планеты (в наше время).

6. Интегративные концепции самодвижения Земли — концепции системной геологической геодинамики (формируются в настоящее время).

7. Концепции геожизни и геосамодвижения Земли-Геи / Каи как активной мегасистемы (ждут своего развития).

Например, советский учёный В.Ф. Блинов (вместе с соавторами) высказал данную идею в 1984 г. в г. Москве на Международном геологическом конгрессе (Блинов В.Ф., Шуберт Ю.А., Фоп-Мюре Я.М. Осипишин Н.Я. Закономерность возрастного состава океанической коры. — 27 Международный Геологический Конгресс. 08.1984 г. Тезисы. Секция 06-07. – М.: – С.14-15.). В дальнейшем он опубликовал монографии: Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звезды [Электронный ресурс]. – Киев, 2011. – 305 с. – http: // www. nbuv. gov. ua/books/2011/11 blinov. Pdf ; бумажный вариант книги вышел в 2003 г. [1], а также монография: Блинов В.Ф. Физика материи. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 408 с. Аналогичная итоговая идея в системно-философском аспекте была высказана нами в [18, ч.3, разд.1].

Современный геофизик А.В. Череповский, кандидат технических наук, эксперт Росгеологии, опубликовал в Интернете цикл видеолекций на тему «Расширяющаяся Земля», где очень подробно приводится широкий научный дискуссионный материал о концепции активной расширяющейся Земли. Автор подробно, в доступной научно-популярной форме излагает историю вопроса, аргументы «за» и «против» расширения Земли, современное состояние и перспективы проблемы [22].

В связи с ограниченностью объёма материала, мы не можем останавливаться на анализе разных современных геологических концепций. Это прерогатива специального научного геологического знания (более подробно о данных проблемах идет речь в [1; 3; 17; 22]).

Однако для наглядности осознания возможных представлений о Земле — Гее / Кае, приведём несколько схем, без их подробного описания. Как нам кажется, даже эти схемы, в образной форме, позволяют в целом сравнить динамику системно-философских и естественно-научных представлений о Земле. Приведём некоторые аналогичные схемы. С одной стороны, это строение и преобразование любой активной сферической системы (развивающейся в относительно однородных условиях окружающей среды), а с другой — динамические схемы нашей планеты Земля, возможно, как активной космической мегасистемы (рисунки 4 – 11).

Сравнительная характеристика разных моделей и концепций — движения материков и расширяющейся Земли в геологических концепциях глобальной геодинамики представлена на рис.12.

Таким образом, даже небольшой обзор современных геологических взглядов на динамику Земли позволят предположить, что нашу планету Гею / Каю можно рассматривать как живой космический мегаорганизм в космической семье Солнечной системы и продолжать исследования в данном направлении.

Как отмечалось, концепция расширяющейся Земли довольно подробно, с привлечением широкого научного материала, рассматривается в цикле видеолекций «Расширяющаяся Земля» (2021-2023 гг.). [22].

Парадоксально следующее. Если какие-то верные взгляды не соответствуют установленным позициям прежней научной парадигмы, но их невозможно опровергнуть, то вокруг них воздвигается «стена молчания», возникает обстановка «замалчивания». И это тоже одна из эффективных форм манипуляции научным, а значит, и общественным сознанием. Это, например, прекрасно прослеживается на примере Державы Рюрика (подробно описанной в трудах доктора философских наук, специалиста по древней русской культуре В.А. Чудинова), Великой Тартарии, которые вдруг исчезли из ис-тории: зачищены карты древних летописей, замалчиваются данные энциклопедических и других зарубежных изданий, даже не столь далекого прошлого.

Научные знания, как и другие формы знаний, усилиями П–Ц, не только пропитаны искренними заблуждениями, но и откровенной манипулятивной ложью, в совокупности с замалчиванием истин. Вспомним, например, следующую практическую установку. Если памятник старины невозможно уничтожить, но его надо скрыть – его просто не надо восстанавливать, ремонтировать: он сам постепенно развалится. А лучше на этом месте воздвигнуть какой-то новый объект. Сегодня же в мире все это делается значительно более открыто. Уже на наших глазах памятники прошлого просто беззастенчиво сносятся и уничтожаются, целенаправленно изменяются памятные названия, «зачищаются» музейные экспонаты и хранилища, и т.д.

В целом же для нас здесь принципиально важной является, происходящая на наших глазах, смена парадигмы (основных взглядов) на планету — не как на неживую природу, а как на особую форму живых космических мегасистем. Из этого вытекает совершенно разное отношение к Земле.

С одной стороны, это бездушное потребительское отношение к мертвому телу Земли, которое можно беспредельно потрошить и утилизировать при авитальном научном (авитанаучном) подходе.

С другой стороны, это понимание того, что наша материнская планета Земля-Кая — также живой, растущий, чувствующий организм, к которому необходимо относиться с уважением и любовью, бережно, а потребляя ресурсы материнского организма – одновременно их восстанавливать. В этом смысл витального подхода в науке, или витанаучного подхода.

4. Авитальный и витальный научные подходы в современном знании

Продолжим наши рассуждения. На основании выше сказанного, можно обозначить научный подход, по которому мир изучается в основном как неживая природа. Это авитальный подход в науке (приставка отрицания «а» и «вита» — жизнь), как авитальное научное знание. Теоретические и прикладные (практические) науки, которые оперируют в основном данным подходом, также можно относить к группе преимущественно авитальных, т.е. обозначить в целом их содержание как «авитанаука».

Это, прежде всего, физика (которая лишь на рубеже XX–XXI веков начала дискуссию о том, как можно постепенно переходить от «физики неживого» к «физике живого», в т.ч. к «физике сознания»). Это также математика и большинство технических наук, по природе своей механизированных. Но поскольку и до сих пор, по инерции, формализованное физико-математическое знание признаётся лидером естествознания, то именно по его авитальным образцам выстраиваются многие модели и концепции остальных, по сути содержательных естественных наук с многокачественными преобразованиями их предмета — в геологии, географии, наблюдательной астрономии и даже биологии и социологии (например, усиленно продавливаемые сегодня стратегии цифровизации и искусственного интеллекта). Вследствие этого, до сих пор в науке господствует авитальный научный подход.

«Живое знание жизни» об Активном, открытом, живом мире всё время насильно вталкивается в «прокрустово ложе» формализованных эталонов авитанауки, в результате чего оно деформируется и калечится. Усиленно навязывается авитальный научный подход даже в процессе познания живых субстанций мира.

Таким образом, лишь со второй половины и с конца 20 века в значительной мере стало утверждаться представление о Мире вокруг нас — как об активном, живом, находящемся в вечных системных циклических преобразованиях.

При этом статус биологии как науки о живом, посредством экосистемного подхода и системной философии, значительно расширился и укрепился. Но обязательно при этом необходимо понимание специфики разных форм жизни — космической, геожизни, биотической (биожизни) и антропосоциальной жизни.

Это значит, что мировоззрение витанауки (где биология — лишь её часть), в основе которого лежит представление об активном, живом мире Космоса, становится необъятным во времени и в пространстве.

Напротив, статус неживых областей Мира, мировоззрение авитанауки уменьшилось до масштабов существования разных видов пассивных систем (или неактивных, или неживых систем).

Чтобы определить более чётко те области, где полноправно применяются знания авитанауки, надо рассмотреть, что именно следует отнести к пассивным системам — как к предмету авитанауки.

5. Пассивные системы и авитанаука

5.1. Сравнительная характеристика пассивных и активных систем

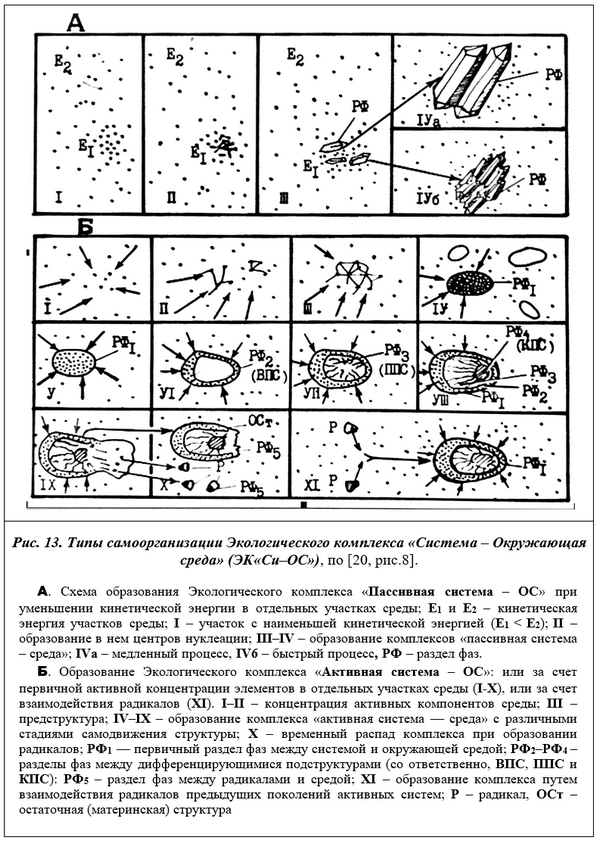

Вначале отметим, что общее различие активных и пассивных систем при взаимодействии с окружающей средой в экокомплексе ЭК«Си–ОС», заключается в следующем.

Собственная активность живых систем более высокая, чем активность окружающей среды. В результате они способны к самодвижению, самоусложнению (развитию), самовоспроизводству и др. преобразованиям.

Противоположные отношения наблюдаются для пассивных (неживых) систем. Здесь наоборот, активность окружающей среды более высокая, чем активность пассивных систем. В результате этого, какими бы сложными ни были пассивные системы (например, искусственная система автомобиль, способный двигаться; скала в природе), у них не развиваются механизмы самодвижения, саморазвития (самоусложнения), самовоспроизводства, и они со временем распадаются на части, разрушаются на элементы, которые попадают в окружающую среду (например, автомобиль без подачи топлива, электроэнергии, без обслуживания извне в итоге со временем разрушается; скала в итоге дробится на мелкие осколки, вплоть до песка и глины).

Схематично различия в образовании и изменениях пассивных систем (А) и активных систем (Б) в экокомплексах с окружающей средой показаны на рис.13.

На приведенной схеме также показано, что пассивные системы (или неживые, неактивные, авитальные) — это такие целостные объекты, в которых собственная активность меньше окружающей её среды, в связи с чем, как отмечалось, не происходит качественного усложнения и самовоспроизводства этих систем, а со временем они разрушаются под воздействием окружающей среды (ОС) согласно законам энтропийных процессов [18, ч.2; 32, ч.2].

А теперь обратимся к более подробному описанию основных групп пассивных (неживых) систем, поскольку именно они являются предметом познания авитанауки. Пассивные системы в окружающем нас мире условно можно разделить на несколько групп.

5.2. 1-я группа пассивных систем

Это отдельные пассивные системы в неорганической природе планеты.

В окружающей природе Земли — это, например, камни, скальные породы, минералы, осадочные породы, облака, град, снег, скопления льда и т.п.

Особо подчеркнём следующий момент. Именно благодаря наличию большого количества подобных — пассивных — систем в природе планеты, утвердилось иллюзорное мнение о том, что на Земле нас окружает неорганическая — но только неживая (т.е. мёртвая) природа. Соответственно, сформировалось мнение о том, что задача человека — не в ожидании милостей от природы, а в покорении и использовании богатств неживой природы Земли для удовлетворения растущих потребностей властелина, царя природы — человека.

5.3. 2-я группа пассивных систем

Сюда относятся тела отмерших активных (живых) систем, весьма сложных по своему строению. К этой группе можно отнести тела погибших живых, или активных систем (биоорганизмов и людей).

Это, например, некогда отмершие растения (сухостой леса, засохшая трава, залежи каменного угля, торфа и пр.), трупы животных (отдельных особей или скопления больших количеств останков, например, в виде коралловых рифов, осадочных пород ракушечников, известняков и пр.).

5.4. 3-я группа пассивных систем

Сюда входят продукты жизнедеятельности активных систем. Пассивными системами являются продукты жизнедеятельности, обменных процессов активных (живых) систем, а также их отмирающие части.

Это, например, застывший сок (смола) деревьев, янтарь, опавшие листья, отломившиеся стебли трав и сучья деревьев. Это также пассивные продукты жизнедеятельности животных: шерсть после линьки, обламывающиеся когти, опадающие рога, оторвавшийся хвост ящериц, сброшенная чешуя пресмыкающихся, выпадающие перья птиц, продукты выделения желез живых систем, отмершие клетки на поверхности кожи в виде слоев эпидермиса, экскременты животных и т.д. Аналогично и для человека, у которого тоже имеются пассивные продукты жизнедеятельности. Это выделения кожных желез, отмершие клетки кожи, выпадающие волосы, отстригаемые ногти, коросты от застывшей крови и пр.

Кстати, 1-ю группу пассивных систем также можно рассматривать как продукты жизнедеятельности активной мегасистемы Земли–Геи / Каи.

5.5. 4-я группа пассивных систем

Включает пассивные (неживые, но все более сложные) продукты технико-технологической деятельности людей. Это все огромное разнообразие создаваемых человеком искусственных технических систем (4.1), а также продукты (отходы) человеческой деятельности, в целом — весь социальный мусор (4.2).

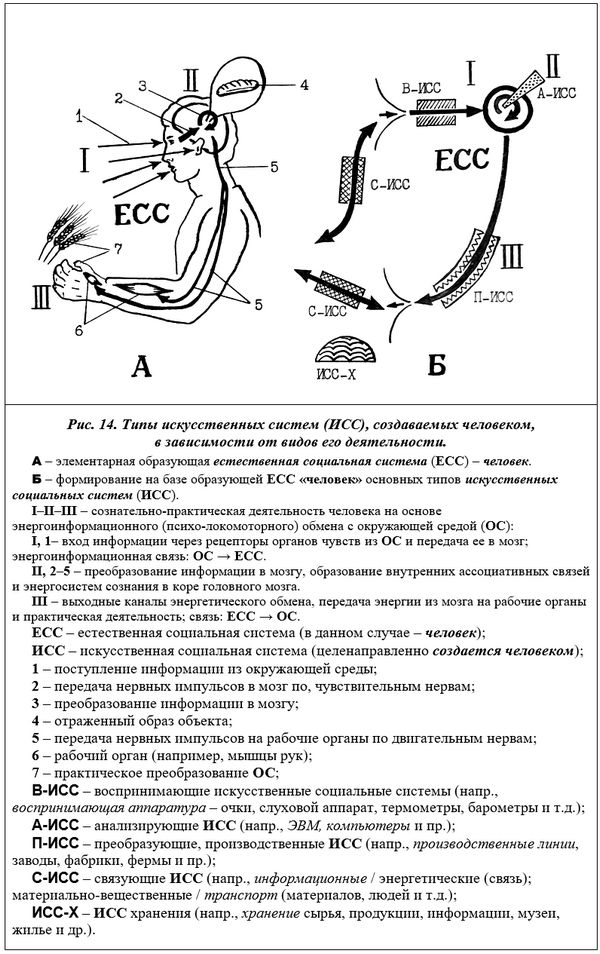

5.5.1. Искусственные социальные системы (ИСС)

Все многообразие создаваемых человеком искусственных технических систем формирует в обществе сложную и многообразную технико-технологическую деятельность, создающую техносферу. С ней связаны прикладные технико-технологические науки. Практически все технико-технологические науки, совершенно необходимые людям, создают и обслуживают пассивные искусственные социальные системы (ИСС), или технико-технологические объекты. Соответственно, данные технико-технологические науки включаются в авитонауку.

Разнообразие данных наук связано с разнообразием искусственных социальных систем (ИСС). Все ИСС можно классифицировать на несколько основных групп, или типов. Их можно выделить в зависимости от того, какие стороны жизнедеятельности организма человека как активной биосоциальной, или естественной социальной системы (ЕСС) обслуживают, те или иные, ИСС. Соответственно, это: 1) В-ИСС (воспринимающие ИСС), которые помогают воспринимать разные виды сигналов, информации из ОС; 2) А-ИСС (анализирующие ИСС), помогающие перерабатывать накапливающиеся объемы информации; 3) П-ИСС (производственные ИСС), обеспечивающие эффективное материальное и духовное (образование, наука) производство; 4) С-ИСС (связующие ИСС), позволяющие перемещать в обществе, между людьми потоки материально-вещественной продукции, самих людей и пр. (4.1. — транспорт), а также информационные и энергетические потоки (4.2. — энергоинформационная связь, ЛЭП и пр.); 5) ИСС-Х (ИСС хранения), в которых может храниться все, что есть в обществе (разные хранилища, банки, музеи, здания и дома, где живет сам человек, и т.д.). Схематично данные типы ИСС, применительно к разным аспектам жизнедеятельности человека (как ЕСС) представлены на рис.14 [18, ч.3, рад.2, рис.53].

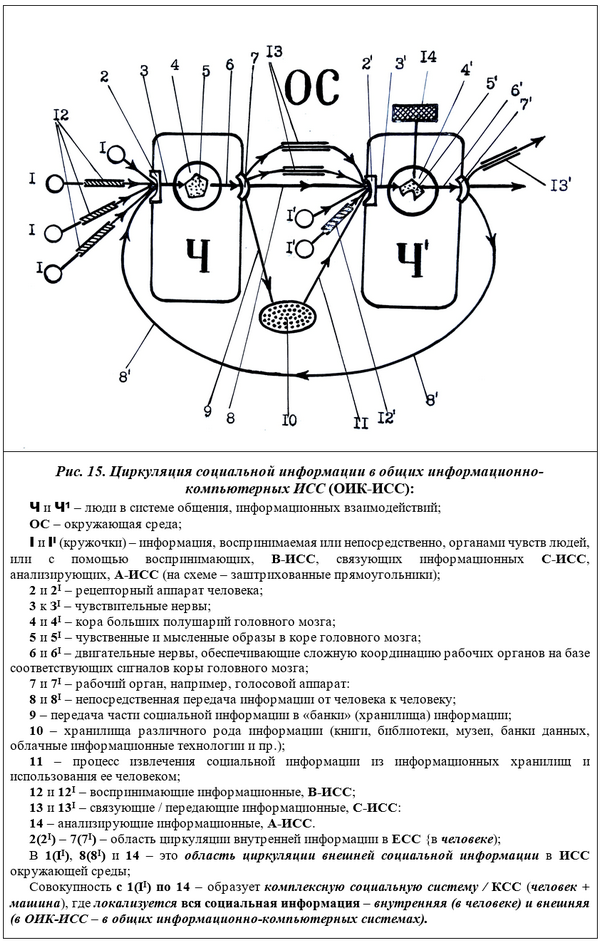

5.5.1.1. Общие информационно-компьютерные ИСС (ОИК-ИСС). ИИ

Такие сложнейшие ИСС связаны с широким развитием информационно-компьютерных технологий. Исходя из основных типов представленных искусственных систем, изначально сюда входят первые два типа — воспринимающие и анализирующие ИСС (В-ИСС и А-ИСС). Но по мере того, как в современном обществе развиваются процессы автоматизации, компьютеризации, роботизации всех сфер общественной жизни (социотехнического управления), данные искусственные информационные системы охватывают все сферы деятельности людей и образуют особый всеохватывающий блок — общих информационно-компьютерных искусственных социальных систем — ОИК-ИСС. Как отмечено, изначально он выстраивается на энергоинформационном психо-локомоторном обмене человека с окружающей средой. И несмотря на высокий уровень сложности этих систем, данный общий блок ИСС также связан с искусственной социальной деятельностью людей и с авитанаукой.

Но самое главное заключается в том, что все ИСС обслуживаются людьми (ЕСС), без людей они перестают работать и со временем разрушаются.

Работающий человеко-машинный комплекс (самой разнообразной сложности и размеров) можно обозначить как комплексная социальная система (КСС):

КСС → ИСС (техника) + ЕСС (люди).

Созданные в современном обществе сложнейшие общие информационно-компьютерные ИСС (ОИК-ИСС) позволяют охватывать и автоматизировать множество межличностных и социальных связей людей. Схематично разнообразие социальных связей людей в обществе, «заложенных в программы» создаваемых ОИК-ИСС, отражены на рис.15.

Таким образом, ОИК-ИСС — общие информационно-компьютерные искусственные социальные системы, по существу, и составляют собой то, что сегодня обозначают как «искусственный интеллект» (ИИ).

Если мы теперь посмотрим на то, что представляет собой такой искусственный интеллект (ИИ), то увидим, что это:

ИИ → 1) очень сложная ОИК-ИСС + 2) сам человек (ЕСС).

Иными словами, несмотря на всю свою сложность, искусственный интеллект — это сложная искусственная общая информационно-компьютерная система, то есть, искусственная, пассивная, неживая система — хотя в ней очень многое скопировано из психики человека. Чтобы она нормально работала, к ней подключается специалист-человек (оператор). Именно через оператора (операторов) искусственный интеллект может функционировать, осуществлять свою работу. ИИ может реально работать только как комплексная (человеко-машинная) социальная система. Оператор закладывает необходимые компьютерные программы, подает энергию (электричество и пр.), обслуживает все технические узлы и т.д.

Без операторов даже очень сложный ИИ в итоге приходит в негодность, как любая пассивная (неживая) система.

Здесь очень важный вопрос состоит в том, какие программы закладываются в сложные устройства «ИИ». Или они служат целям обогащения кучки элиты, порабощения мира, утилизации природы, манипуляции сознанием, оболванивания населения и бесконечного потреблятства в П–Ц. Или же они направлены на созидание гармоничных отношений между людьми, на развитие интеллекта, на охрану природы, на распространение технологий — энергосберегающих, сберегающих и восстанавливающих природу, на баланс социальных отношений, на всестороннее развитие личности, на укрепление здоровья человека, общества и природы в С–Ц.

По своей сути, любой инструмент, любая техники должны исправно и точно служить человеку. Они для этого и создаются. Это хороший исправный, точный «механический раб». Поэтому для элиты он более привлекательный, чем работающий человек, у которого может появиться собственное мнение, отличное от мнения хозяина. Соответственно, также и любой ИИ должен честно и исправно служить человеку — это его главная задача.

Но если вдруг эта сложная информационная машина начнет «думать сама», сомневаться в командах управляющего ею оператора и выбирать собственное «осознанное» решение, отличное от команды оператора? Тогда исчезнет сама суть инструмента, техники — точно и эффективно служить человеку. Если же в программы ИИ будут заложены манипулятивные (ложные) программы для обмана населения, то где гарантия, что эту манипулятивную программу и команду ИИ не применит по отношению к своему хозяину? А если заложенная в ОИК-ИСС сложная программа таким образом даст сбой (допустим, в нее проникнет какой-то вирус)? Или, например, ИИ посчитает команду ненужной, не захочет выполнять команду, обидится на хозяина, применит против него программу защиты или нападения? Что тогда?

Даже в более простых вариантах, например, управления авиаперелетами, движением железнодорожного транспорта, работой автоматизированного предприятия, управления «ядерным чемоданчиком» и пр., такие самостоятельные «обдуманные» решения ИИ, не совпадающие с мнением оператора, могут привести к катастрофическим последствиям. А если хакеры взломают такие пульты управления и направят работу ИИ в иную сторону? И здесь, в конечном итоге, всё зависит не от сложной машины, а от человека, создающего для нее программы действия и подчинения. Не создает ли человек такого информационно-компьютерного монстра, которым, в силу собственного несовершенства, вдруг не сможет управлять?

Таким образом, по своему строению и работе, современные сложные искусственные информационно-компьютерные системы могут всё более приобретать признаки подобия сложным живым системам. Но сохраняется их коренное отличие: они не способны к самоорганизации, саморазвитию, самообслуживанию и ко всему циклу зарождения, эволюции и самовоспроизводства без внешнего фактора — человека. Именно человек подводит к таким искусственным техногенным системам источники энергии, запускает их в работу, закладывает в них программы действия, обслуживает их и утилизирует. Иными словами, ИИ — это сложный особый сложнейший блок в группах пассивных систем.

5.6. Отходы

Это ещё одна группа пассивных систем, точнее, всё более бесформенного пассивного материала, который является продуктом жизнедеятельности людей и их сообществ, а также ненужным продуктом любой работы в технико-технологической сфере (в техносфере). Короче говоря, это весь социальный мусор, который также представляет собой пассивные (неживые) системы, часто неоформленные или утратившие исходную форму.

Все биоорганизмы на поверхности планеты, в том числе человек, в процессе постоянной жизнедеятельности выделяют в окружающую среду отходы биогенной жизни. Все эти биогенные отходы в природе перерабатываются на основе круговоротов веществ и энергий между организмами и их окружающей средой, которые естественно формировались в течение тысяч и миллионов лет на живой планете Гее / Кае с великим множеством ее биогенных дочерних организмов в биосфере. Это естественные биосферные организменно-средовые жизненные циклы, пищевые цепи, жизненно важные для самовосстановления, нарастания видового разнообразия и численности организмов биосферы.

Иными словами, биогенные отходы в биосфере не просто перерабатываются — они входят важной частью в биосферу и литосферу. На основе останков или на отходах биогенной жизни создаются условия для более плодотворного существования множеств следующих поколений организмов как активных систем. Биосфера в целом гармонизируется, развивается. Природа становится всё более прекрасной.

Совсем иное — социально-технологические отходы.

Особенность большей части всех социально-технологических отходов состоит в том, что они попадают в природу в таком виде, что далее в природных естественных циклических процессах они очень плохо перерабатываются или вовсе не перерабатываются. Такие социально-технологические отходы человечества не адекватны, не соответствуют свойствам природы — ни во времени, ни в пространстве. По времени они создаются очень быстро; по объёмам — в огромных количествах; по пространственным характеристикам — в нарастающих масштабах. Мы не будем далее приводить примеры такого засорения природы, поскольку это известно всем. Вспомним лишь целые острова из мусора, которые в последние десятилетия постоянно нарастают в океанах — они не разрушаются, не разлагаются, и люди даже не задумываются, как этот процесс прекратить.

Обратим внимание, что современные «зелёные экологические движения» в обществе, где господствует паразитарная частная собственность, не направлены на серьёзное решение сложнейших экологических проблем. Эти капиталистические экологические движения нацелены только на дополнительное обогащение за счёт спекуляций на глобальных экологических проблемах. Они лишь обостряют сложнейшие социально-природные проблемы, заводят их в безвыходные тупики, а людям создают множество дополнительных страданий.

Например, это новые налоги на ресурсы природы (на СО2 и др.); запреты на пользование землей, на выпас животных; уничтожение коров, «которые пукают» и других сельскохозяйственных животных; переход на питание насекомыми; уничтожение сел; затягивание людей в мегаполисы и т.д.

Главная проблема заключается в том, что техногенное общество, особенно с периода развития авитальной науки Нового времени, нарушило баланс социально-природных круговоротов. В настоящее время проблемы еще более усугубились. Сверхпотребление и бездумное потребительство нарастают. Количество, все более ядовидых и неперерабатываемых отходов, постоянно увеличивается на наших глазах. Разросшаяся паразитическая цивилизация (П–Ц) неминуемо движется к своему рукотворному апокалипсису, затягивая в него ландшафты, биосеру планеты и большинство людей (см. сайт Народного Славянского радио [https://slavradio.org/public/globalnyy-krizis-gl12/]). В таких условиях ни о каком здоровье человека говорить не приходится. Можно создать лишь временные тепличные иллюзорные условия для оздоровления. Но чем дольше будут длиться такие искусственные условия, тем трагичнее окажется конец!

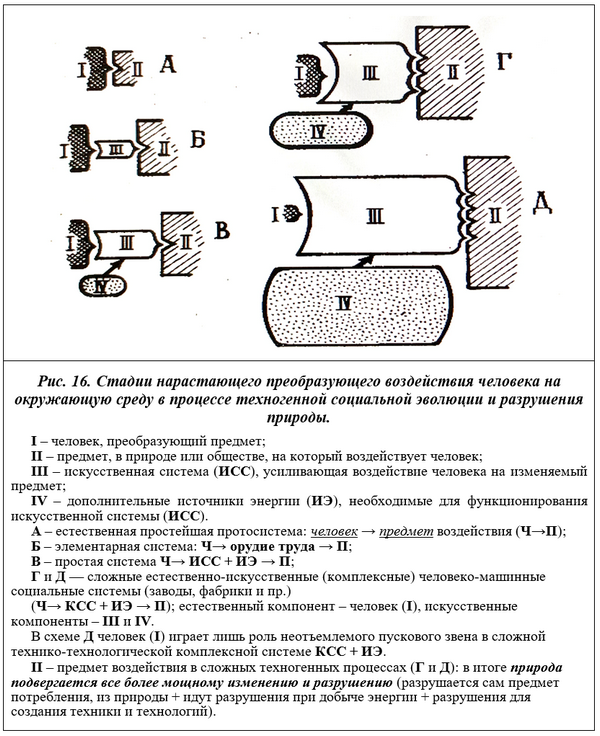

В эволюции общества экологические проблемы закономерно нарастали. Но пока количество людей на планете было невелико, социальное пространство ограничено, а технико-технологические возможности были малы, природа успевала восстанавливать экологические циклы даже при бездумной деятельности людей. В настоящее время такое самоочищение природы уже невозможно (см. рис.16).

Таким образом, чем мощнее технико-технологические воздействия людей на природу, тем сильнее видоизменяются и разрушаются ландшафты земной коры, водных бассейнов, разрушается биосфера, изменяется и отравляется атмосфера. В целом:

1) идёт потребление ресурсов для жизни людей;

2) потребляются ресурсы для техники и технологий;

3) выкачиваются энергетические ресурсы;

4) выбрасывается огромное количество всё более опасных отходов, которые за короткие сроки Земля не может переработать.

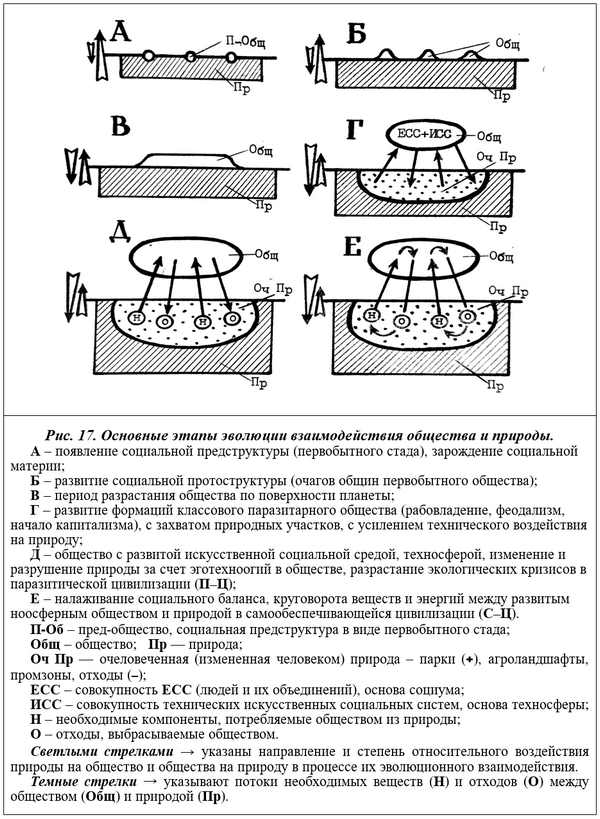

Нарастающее воздействие человека на природу и прогрессирующее разрушение поверхностных сфер нашей живой материнской планеты Геи / Каи показано на рис.17.

6. Эготехнологии и экотехнологии

С развитием человеческой цивилизации, отходы катастрофически нарастают. Они губят природу. Они опасны для человека. Но они практически никому не нужны в обществе, где во главу угла положены нажива, достижение прибыли и власти любой ценой.

Можно выделить два противоположных типа технологий.

1. Эготехнологии — это техника и технологии, направленные на производство полезного социального продукта, реализация которого приносит прибыль. Они все более активно и очень разнообразно развиваются в современном обществе.

2. Экотехнологии — это техника и технологии, направленные на утилизацию любых видов социального мусора в природе и в обществе, а также на восстановление здоровых природных и социальных ландшафтов. Экотехнологии в настоящее время в основном не приносят прибыли, чаще дают убытки.

Сегодня имеет место огромный дисбаланс между эготехнологиями (дающими прибыль) и экотехнологиями (приводящим к убыткам). Для того, чтобы человечеству выжить, необходимо восстановить баланс между этими противоположными технологиями.

Для здоровья природы, а значит, и для здоровья людей, необходимо налаживать жёсткий баланс между эготехнологиями (куда многие с желанием вкладываются) и экотехнологиями (которые большинству производств и торговых организаций вовсе не нужны, поскольку дают не прибыли, а дополнительные затраты, которые постоянно нарастают). Отходы люди не покупают, они не дают прибыли, поэтому они никому не нужны. В результате человечество засоряет и уничтожает природу и в итоге — само себя.

Единственный выход на данное время видится в следующем.

1) в производство и реализацию любого товара закладывать все расходы на сопутствующие отходы: на переработку этих отходов; на очищение и восстановление окружающей среды;

2) обеспечить неподкупный жёсткий контроль за выполнением всех заложенных параметров очищения природы и самих людей.

7. Связь пассивных систем с авитанаукой и активных систем с витанаукой

Главные выводы, которые были получены нами из анализа витанауки и авитанауки, состоят в следующем.

Всё, что в окружающем мире представляет собой жизнь (активные живые открытые системы) – есть область витанауки. Понимание и сохранение здоровья живых систем (в том числе человека) лежит через витанауку.

И напротив, всё, что в окружающем мире представляет собой неживое (пассивные неживые системы) — есть область авитанауки. Авитанаука не даст верных ответов по сохранению и укреплению здоровья человека и природы (поскольку изначально не опирается на свойства активных систем).

Следует подчеркнуть, что пассивные системы, в том числе современные сложные технико-технологические системы могут и должны изучаться наукой с учётом их качественной специфики — естественных неживых объектов более простого содержания (первая–третья группы) или очень разнообразных сложных техногенных искусственных систем (четвёртая группа). Для таких объектов вполне применим весь арсенал авитанаучного подхода — теорий формализованного физико-математического и физико-технического знания.

Обратим внимание. В процессе создания все более сложных технико-технологических систем исследователи-теоретики и практики, представители технико-технологических наук, все больше внимания обращают на закономерности аналогичных систем живой природы. Далее они «перемещают» свойства живого в неживые искусственные системы. В результате создаётся видимость сходства пассивных техногенных и активных естественных систем. Существует даже особое комплексное направление в техническом познании и знании — бионика, где свойства живых систем или их отдельных структур и функций применяют для создания технико-технологических систем, в том числе, систем искусственного интеллекта ИИ (где многое в работе ИСС черпается из закономерностей функционирования мозга человека).

Но несмотря ни на что, всё это области авитанауки (куда могут подключаться специалисты разных профилей).

Далее. Чтобы прочно разграничить области витанауки и авитанауки, необходимо на современном системно-философском уровне определить, что такое жизнь — поскольку именно активными живыми системами занимается витанаука, а неживыми — авитанаука.

Итак, авитанаука — это в целом отрицание собственной активности, или жизни в бесконечных просторах природы (Вселенной, Космоса) и в самой планете Земля. Витанаука — это в целом научное признание активности, состояний жизни в бесконечных просторах природы (Вселенной, Космоса) и в самой планете Земля.

Это краеугольный вопрос научного познания и знания. И здесь принципиальным оказывается вопрос о том, что есть живое, а что — неживое. Иными словами, ключевым становится определение понятия «жизнь».

7.1. Определение жизни

Мы помним определение жизни, которое было дано Ф. Энгельсом в его книге «Анти-Дюринг» ещё в 19 веке, с опорой на данные естественных наук, прежде всего биологии. «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём, с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка» [23].

В настоящее время исследования в этом направлении продолжаются. Мы обратим внимание на системно-философский подход к пониманию жизни.

Данному вопросу посвящена кандидатская диссертация Е.И. Тарасовой «Концепция жизни с позиций онтогенеза и филогенеза (философско-методологический аспект анализа)» (2012 год) [14]. В ней автор, исходно являясь биологом по образованию, анализирует разные подходы к пониманию жизни и дает определение жизни с позиций более широкого научно-философского — системно-философского подхода.

Мы покажем самые общие полученные выводы.

Как отмечено, Ф. Энгельс определил понимание жизни в 19 веке, когда ее изучала лишь наука биология. Соответственно, философом дано верное определение, но лишь применительно к одной форме живого — к белковой жизни, которая была достоверно известна в то время, и из которой состоят все живые организмы нашей планеты. Соответственно, было показано, что это есть форма существования белковых тел.

Но далее встаёт вопрос — а что это за форма существования? И когда мы пытаемся дать ответы, то получаем нечто общее, что характерно, оказывается, не только для белковых тел. Эти свойства гораздо шире распространены в природе. Как выяснилось позднее, они присущи Миру в целом. Все предметы, которые обладают данными свойствами, обозначены наиболее общим понятием — «система».

Термин «система», сокращенно Си (от лат. «systēma», ещё раньше — от греч. «σύστημα; systēma»), — целое, целостность, состоящее из частей. Было установлено, что целое (система) больше суммы составляющих его частей. Это значит, что такая целостность обладает еще чем-то, чего ранее не было в отдельных ее частях: это силы связи, взаимодействия, движения и преобразования.

Изначально данный термин, прежде всего, использовался применительно к знаниям — как целостная система знаний. Но далее, при развитии методов научного изучения предметов мира, он стал использоваться для изучения целостных объектов. Затем особое значение понятие «система» приобрело в научном системном подходе практически во всех науках, в общей теории систем, в системной философии [14].

Тогда далее мы принимаем, что жизнь — это форма существования особых систем Мира. Что же это за форма существования? — Это: способность целостных объектов рождаться в определённой окружающей среде, осуществлять постоянный обмен (веществом и энергией) со средой, расти, развиваться, проходить свой онтогенетический (жизненный) цикл (от появления и до гибели), но при этом еще и способность воспроизводиться, т.е. порождать себе подобные системы, которые также преобразуются в рядах поколений — эволюционируют.

А во всеобщих, Мировых циклах самопреобразования Интегральной (вещественно-энергийной) материи (ИМ) за счёт собственной Силы Мира, или Мирового Взаимодействия, или Божественной Силы (в разных учениях), поколения множеств систем могут проходить (сменяющие друг друга) полуциклы — этап (полуцикл) прогрессивного усложнения (до сложнейших видов веществ), а также этап (полуцикл) рассеивания как постепенного распада до элементарных форм (энергийных), но которые затем опять переходят к полуциклу прогрессивной эволюции…

В Мировых циклах, на этапах концентрирования Интегральной материи (к числу которых в космических условиях относятся планеты) [17; 31, ч.3, разд.1], многие поколения систем проходят пути прогрессивной эволюции (восходя на всё более высокие уровни организации). Напротив, на этапах (полуциклах) рассеивания Интегральной материи (в том числе на звездах, где преобладают процессы рассеивания звездных веществ и энергий — потому они являются светящимися, излучающими) преобладают регрессивные преобразования, закономерные упрощения систем — вплоть до того, пока не начнется новый этап (полуцикл) концентрирования ИМ (на планетах) — когда вновь происходит их прогрессивная эволюция (в вечных круговоротах ИМ), см. рис.5.

Таким образом, на активных планетах, к числу которых относится и наша Земля-Гея / Кая, преобладает прогрессивная эволюция (рис.5) [18, ч.3, разд.1]. Хотя в своём цикле существования — онтогенезе — каждая живая система на планете (например, живой организм) также проходит полуциклы 1) саморазвития «взросления» и 2) самораспада (с воспроизводством себе подобных систем).

Самовоспроизводство, саморазвитие, самопроеобразрование системы — это и есть её активность как важнейшая, сущностная характеристика, т.е. форма существования живого и жизни, проявляющаяся в пространстве и во времени. Те системы в Мире, которые обладают свойством активности, и есть живые системы (см. параграф 3). Другая же, противоположная часть систем Мира, которая не обладает собственной активностью, относится к пассивным, или неживым системам (см. параграф 5)

Иными словами, жизнь — это проявление самоактивности системы в процессе её взаимодействия с окружающей средой» [14, с.42].

Жизнь на уровне всеобщего (Мира-Системы как целого) — это проявление собственной самоактивности Мира как целого (Божественной или естественной — в разных системах знаний) в его вечных преобразованиях за счет собственной Мировой Силы — Мирового Взаимодействия.

Это наиболее абстрактное, философски-всеобщее понимание Всемирной жизни на уровне всеобщего.

Но поскольку в реальности мы обычно имеем дело не сразу с Миром в целом, а с разнообразными Предметами Мира в форме ЭК «Си–ОС» и активных систем, то нам необходимо понимание жизни на уровне отдельного, применительно к целостным предметам мира — к активным системам.

И здесь как раз наука 20 — начала 21 веков даёт нам понимание того, что свойством активности обладают не только биосистемы органической природы (живые организмы биосферы, а также социальные организмы — люди и их надсистема — общество). Свойством активности, то есть жизни, обладает множество систем космического мира, или неорганической природы, как мегамира, так и микромира.

К системам мегамира можно отнести, в настоящее время известные нам, звёзды, планеты, звёздно-планетные системы (космические «семьи»), галактики (огромные звёздные «государства», в том числе, это наша материнская галактика (Млечный путь), скопления галактик, обозримая Вселенная, Метагалактики.

К системам микромира следует отнести: молекулы, атомы (из мира веществ), а также элементарные частицы, энергосистемы (например, психические телесные и бестелесные).

7.2. Преобразования на границах между телесным и бестелесным мирами

Весьма интересно, что в микромире на уровне преобразований Интегральной материи в онтогенетических жизненных циклах систем неорганической природы закономерно могут сменяться разные состояния и формы Интегральной материи (ИМ) [19].

Допустим, с указанных системных позиций нейтрон (входящий в состав большинства атомов веществ) можно рассматривать как целостную систему микромира, которая в своём жизненном цикле может преобразовываться [20].

Это следующие состояния:

1) нейтральное (развитое, но упакованное в себе «0») на этапе саморазвития системы;

2) магнитное поляризационное (целостно-магнитное «+/–») на этапе самополяризации системы;

3) заряженное (разорванное электрическое «+» и «–») на этапе самораспада системы;

4) переход от заряженного к нейтральному в дочерней системе (переход от «+» и «–» вновь к «0», зачаточному нейтральному) на этапе самоорганизации системы «0» — и т.д. в следующем цикле преобразований (см. рис.4).

С этих позиций можно полагать, что атом водорода (протий), протон и электрон представляют собой не разные атом и элементарные частицы, а взаимопереходы единой активной системы — нейтрона – на разных этапах своего цикла самодвижения. Это:

1) элементарная частица нейтрон0 (нейтральное состояние микроуровня материи, целостный нейтральный монополь) — этап саморазвития;

2) атом Н0(«+/–») водорода (поляризационное, условно, намагниченное, но ещё не разорванное и «внешне нейтральное» состояние, целостный намагниченный диполь) — этап самополяризации;

3) протон«+» и электрон«–» (заряженное состояние, условно макро- и микрогаметы микроуровня Интегральной материи, активные осколки, или радикалы некогда целостной системы — заряженные монополи радикалов) — этап самораспада;

4) взаимодействие радикалов при определённых условиях — вновь восстановление нейтрального (очень «упакованного» монопольного нейтрального монополя) — этап самоорганизации, возможно, в недрах, в ядре планеты.

Отсюда геологическая «гидридная концепция» нашей планеты, согласно которой из недр Земли постоянно выделяется водород, вполне согласуется с циклом самодвижения нейтрона. При огромных давлениях в ядре Земли находятся упакованные нейтроны. А по мере их продвижения к поверхности в обменных планетарных процессах давление падает, нейтрон вначале поляризуется, переходя в «заряженное» состояние атома водорода. А далее в верхних слоях атмосферы, где давления становятся минимальными, газы атмосферы ионизируются. В том числе, водород переходит в заряженное «протон-электрпонное» состояние. А в атомах разных элементов эти взаимопревращения нейтрона, протона и электрона приводят к появлению изобаров, то есть, элементов, имеющих одинаковую атомную массу (одинаковое число нуклонов в ядре), но разный порядковый номер (разное количество протонов — как переход к другим элементам таблицы Менделеева).

По-видимому, где-то в понимании нейтрон-протон-электронных превращений пролегают важные границы нашего познания.

Весьма интересны в этом отношении статьи новосибирского ученого, доктора физ.-мат. наук И. М. Белозерова: «Природа глазами физика» (2008 г.) и «Земля — активный источник нейтронов и водорода» (2011 г.).

Это границы между Миром веществ (миром грубым, миром плотным — грубой, телесной субстанцией) и Миром энергийным (миром тонким — тонкой, бестелесной субстанцией) в единой Интегральной материи (ИМ). Так, нейтроны и протоны в ядрах атомов и в молекулах формируют Мир веществ. А отдельные «не упакованные» элементарные частицы, как потоки нейтронов, протонов, электронов уже входят в состав Мира энергийного.

Это также границы между разными состояниями ИМ — нейтральным, магнитным, заряженным. Здесь протон — нейтральное состояние, атом водорода / протий — его же магнитное состояние, а протон и электрон в отдельности — заряженные элементарные частицы, образовавшиеся за счет самораспада нейтрона.

Как видим, переход к широкому, всеобщему пониманию жизни позволяет по-новому видеть огромный, необъятный Космический мир неорганической природы — не как мертвую неживую природу, а как особое разнообразие космической жизни в неорганической природе (вспомним мысли К.Э. Циолковского о живых атомах).

Приходит на ум некоторая, возможно, весьма странная аналогия. Полюбившие друг друга люди – существа, наполнившиеся душевным магнетизмом, притягивающим людей друг к другу. Здоровая семья из мужчины и женщины — это их «упакованное» цельное нейтральное состояние с добрыми чувствами. Отдельные мужчины и женщины после распада семьи или ещё не нашедшие своих половинок — это заряженные существа с вырывающейся вовне избыточной энергией. Рождающиеся в семье дети — до поры ещё малые развивающиеся нейтральные существа, крепко связанные со своей семьей. Повзрослевшие дети наполняются избыточной мужской и женской энергией и ищут своих половинок… Но эти исходные виды родовой энергии в сложноорганизованном обществе могут трансформироваться в иные разнообразные виды энергии и деятельности людей. В том числе, часть этих видов энергии может быть направлена на укрепление и развитие здоровья.

И тогда не кажутся фантастичными следующие определения жизни.

Жизнь на уровне отдельного — это самопреобразование экокомплексов ЭК «Си –ОС», центральной частью которых являются активные системы Мира.

«Жизнь — это мировой процесс, который обеспечивается посредством самодвижения активных систем мира, взаимодействующих с соответствующими участками мировой среды. Жизнь — это совокупность космических (на микро- и макроуровнях бытия), геолого-географических, биотических и антропосоциальных процессов самовоспроизводства разнообразных видов активных систем и генетически взаимосвязанных поколений систем. Жизнь — это способ существования активных систем Мира на всех уровнях бытия — мегамира, макромира, микромира, или во всех основных областях Мира (в Космосе, Биоте, Социуме) в их постоянном взаимодействии с окружающей средой.

Далее можно определить и разные формы мировой жизни (Е.И. Тарасовой):

«1) Косможизнь — космическая жизнь мегамира как активное самодвижение космических систем, от космических тел до скоплений галактик, а также космическая жизнь микромира (самоорганизация и постоянные закономерные самопреобразования элементарных частиц, атомов и молекул).

2) Геожизнь — активное состояние одной, но особой космической мегасистемы, нашей планеты Земля, являющейся материнской основой существования биосферы, человека и общества.

3) Биожизнь — активное состояние биосферы планеты и жизнь всего разнообразия организмов на Земле.

4) Социожизнь — антросоциальная жизнь разумных существ на планете — людей и их сообществ в разноуровневых социальных системах, сформировавших к настоящему времени социосферу Земли» [14, с.44].

Хотя в настоящее время люди ещё не достигли того уровня своего индивидуального и планетарного разума, когда надо беречь не только себя, но и родную Землю-Каю. Но движение в этом направлении постепенно начинается, и оно совершенно необходимо.

Если мы принимаем такое всеобщее определение жизни, то из него следует ряд важных выводов, необходимых нам для понимания естественнонаучного витального и авитального мировоззрения (или витанаучного и авитанаучного мировоззрения), а также для понимания здоровья человека во взаимодействии с природой.

8. Полярные научные мировоззрения во взглядах на природу и здоровье человека

Разобранный в предыдущем параграфе материал показал, что с изменением понимания того, что есть жизнь, все виды позитивных знаний сохраняются, но их области применения видоизменяются.

На смену преобладающему мировоззрению авитанауки (о пассивном, неживом Космосе) приходит преобладающее мировоззрение витанауки — о Мировой Космической жизни и гармонии. В целом это экосистемное циклическое мировоззрение о Природной и Социальной гармонии Мира.

8.1. Авитанаучное мировоззрение и нарушение здоровья

В параграфе 2 мы писали, что с развитием классической науки Нового времени (17-18 века) весь окружающий мир был разделён на части:

1. Неживая природа — практически весь мир: вся планета (за исключением животных и растений), а также весь необъятный Космос, существующий по законам механики.

2. Живая природа (очень ограниченная субстанция, куда, говоря современным языком, относятся все живые организмы биосферы Земли).

3. Человек — особый представитель живой природы; в то же время, он повелитель (назначенный Богом) преобразователь и потребитель природы. Естественно, ни о каком налаживании баланса отношений между обществом и природой при таком миропонимании природы речь не идёт.

Соответственно, изначально авитанаука — механистическая, физико-математическая, технико-математическая — теоретически имела своим объектом весь Космос, нашу планету — как неживые субстанции, а практически относилась к природе (в том числе и к биожизни) сугубо потребительски.

Сформировалось устойчивое отношение к природе как к покоряемой собственности человека. Это, как было отмечено: 1) антропоцентризм — человек во главе природы (что дано ему самим Создателем); 2) технологизм и технократизм; 3) прагматизм; 4) утилитаризм; 5) бездушие (аморализм) в покорении природы; 6) анти-экологизм — безответственность в отношении разграбления богатств природы, без обязанностей ее восстановления; 7) в целом — паразитизм человечества по отношению к природе.

Все эти установки и сформировали авитанаучное мировоззрение, или авитальное научное мировоззрение по отношению к природе как к объекту подчинения, порабощения, в целом — как к неживой природе.

Основные способы преобразования природы — разрушающие и утилизирующие. Пока техногенные силы человечества были невелики и действовали локально (на отдельных участках и территориях планеты), их гибельное воздействие на природу было не столь ощутимо. Но в настоящее время технико-технологические возможности человечества огромны, а действуют они сейчас по всей планете, глобально. Поэтому современный глобальный экологический кризис и экологические катастрофы во многих регионах планеты вполне закономерны. Они есть результат действия технократичной анти-экологичной теоретической и прикладной авитальной науки и, пока ещё во многом господствующего, авитального мировоззрения. Причём, с позиций неверного локального понимания жизни и бездушного отношения к природе данное мировоззрение изменить невозможно.

Именно исходно классический этап развития науки, в итоге сформировал не только её огромную силу, но и безусловный патогенез — болезненное состояние природы. Ясно, что люди, обладающие таким мировоззрением, не смогут и не станут широкомасштабно восстанавливать природу. Но в то же время понятно, что в больной природе люди не смогут быть здоровыми.

Авитанаучное мировоззрение несовместимо ни со здоровьем природы, ни со здоровьем человека.

Значит, сегодня необходимы две главные стратегии —

1) частичная: экологизация и гуманизация авитанауки;

2) широкая мировоззренческая: более современный и более верный витанаучный подход к пониманию и преобразованию Мира.

8.2. Витанаучное мировоззрение и укрепление здоровья

Со второй половины 20 века, хотя и очень медленно, происходит смена мировоззрений — с авитанаучного, бездушного, потребительского, апокалипсического — на витанаучное, духовно-нравственное, с разумным потреблением и восстановлением того, что разрушено людьми в природе, с облагораживанием природы, с восстановлением ее гармонии.

Теоретическая основа смены мировоззрений также принципиально иная. Она включает новое понимание общей структуры природы на основе современных знаний. Это:

1. Живая природа — практически весь мир, с такими формами жизни, как косможизнь (Космос), геожизнь (наша живая планета Гея / Кая); биожизнь (биосфера планеты), социожизнь / антропосоциальная жизнь (люди и общество).

2. Локальные формы неживых субстанций — пассивных неживых систем в обществе, в природе и вся техносфера (социальная технико-технологическая сфера).

3. Человек и общество (часть мировой живой природы, имеющая разум, но пока ещё не совершенный, поскольку на практике он не достиг своей созидательной, а не разрушительной роли в мире). Человек — не властелин природы, а её разумная частица, которая способна гармонизировать себя, общественные отношения и отношения с природой.

Такое, совершенно иное, понимание Мира характерно для формирующейся витанауки 20 — начала 21 веков.

Витанаучный подход полагает принципиально иное отношение человека к природе. Природа — это живая, чувствующая, совершенно необходимая человеку субстанция. Без этой, родной ему, материнской субстанции на планете Гея / Кая человек нежизнеспособен.

При этом формируются совершенно иные установки по отношению к Природе. Это:

1) Космо-гео-антропоцентризм (как единство всех форм жизни в центре миропонимания — как Природная и Божественная Гармония, понятая и реализуемая Человеком);

2) экологизм (разумное гуманное отношение к природе — бережное потребление и её необходимое восстановление);

3) гуманизм в отношении к природе (с полнотой человеческих знаний и чувств);

4) экологичность технологий авитанауки (техника и технологии авитанауки должны эволюционировать в направлении экологичности — к достижению баланса эготехнологий (для людей) и экотехнологий (для восстановления и облагораживания природы), в том числе, с помощью разных методов финансовой стимуляции такой деятельности;

5) социальные условия для таких отношений — разумное ноосферное самообеспечивающееся общество;

6) в целом — баланс в природно-социальных отношениях: облагораживание природы людьми, а также оздоровление и оразумление людей — вечно живой природой.

Нам кажется, что именно эти установки витанауки и витанаучного подхода представляют основу того, что можно обозначить как витанаучное мировоззрение — в целом гармонизирующее и восстанавливающее все формы здоровой жизни.

Главная стратегия познания и преобразования мира, по мнению современного отечественного философа В.Н. Сагатовского (и мы с ним солидарны), — это развитие мирового и человеческого бытия и движение к «становящемуся всеединству», или «стратегия развивающейся гармонии» в пространстве живой Геи / Каи (цит. по [10, с.99]).

Витальное мировоззрение, повсеместно реализуемое на практике, способно возвратить здоровье природе и стратегически, надолго, сделать здоровыми людей.

В то же время подчеркнём, что нельзя примитивно противопоставлять и сталкивать витанауку и авитанауку. В каждой области наук есть очень важные, нужные людям достижения. Пришло время согласовать место и роль витанауки и авитанауки, выйти на их сбалансированное природосберегающее взаимодействие.

9. Современное экосистемное понимание природных основ здоровья человека

9.1. Узкое, парциальное понимание основ здоровья человека во взаимодействии с природой

Уважаемый читатель, мы вновь возвратились к тому, о чем говорили во Введении. Если мы хотим быть здоровыми надолго, в течение своей жизни и жизни наших потомков, то нам недостаточно частичного, парциального (от термина «парт — часть»), узкого понимания здоровья — только «здесь и сейчас».

Конечно, в частном плане можно постоянно заниматься физкультурой и спортом, правильно питаться, выстроить хороший режим смены труда и отдыха, иметь хорошие отношения с окружающими и т.д.

Но жизнь учит нас — невозможно спрятаться в своем «узком здоровом мирке» от всех навалившихся глобальных природно-экологических проблем. Есть верное выражение: «Если вы не хотите заниматься политикой и уходите от неё — то политика сама найдет вас». Желаете вы того или нет. Со здоровой жизнью всё аналогично.