Начало здесь

Дыхательно-сердечный обмен со средой и его связь со здоровьем

Введение

В данном Разделе мы обратимся ко второй стороне вещественного обмена со средой, наряду с питанием (рассмотренном в Разделе 14) — к дыханию.

Содержание данного Раздела следующее.

- Дыхательно-сердечный обмен со средой, концепция пневмо-кардиального комплекса и проблема души человека.

- Дыхательные практики и здоровье человека.

- Связь дыхательно-сердечного обмена с другими типами обменных процессов у человека (вещественным, энергоинформационным, геокосмическим).

Рассмотрим более подробно все отмеченные аспекты темы.

1. Дыхательно-сердечный обмен со средой, концепция пневмо-кардиального комплекса и проблема души человека

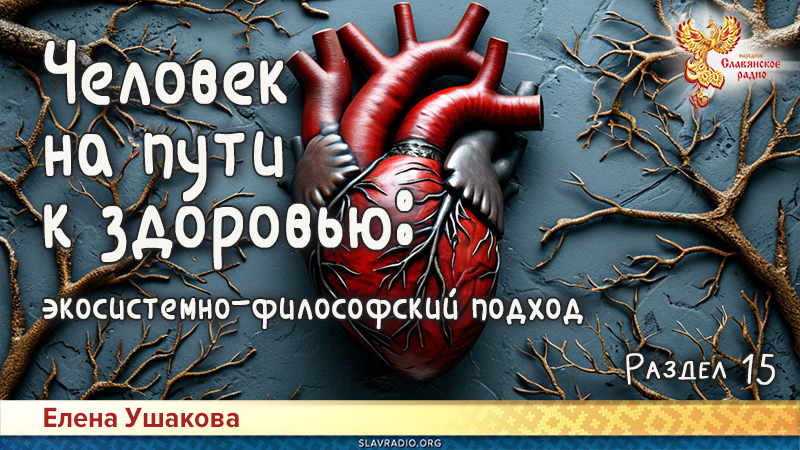

В Разделе 2 [https://slavradio.org/public/chnpkz-2/] мы описывали, предположительно, особый тип обменных процессов в организме — пневмо-кардиальный (дыхательно-сердечный). Отметили, что данный вопрос является постановочным и требует дальнейших исследований. Данный тип обменных процессов был изображён на рисунке, см. рис. 1 (взят из Раздела 2, рис.12).

Было отмечено, что в философско-онтологическом (природном) плане этот вопрос был рассмотрен в диссертации Л.Г. Апенышевой «Концепция сердца в системной философии» [2] и её отдельных статьях [3; 4], а также в других работах [16], со ссылками на традиционные ведические знания, на религиозно-философские и культурологические источники о роли сердца в жизни людей, а также с опорой на некоторые естественно-научные знания.

Так, Л.Г. Апенышева на с. 109-110 диссертации отмечает, что часть её исследования посвящена разработке философских аспектов пневмо-коронарного комплекса (мы ниже пишем «пневмо-кардиального», заменяя этот термин вторым, по нашему мнению, более подходящим, от слова «кардио» — сердце). Л.Г. Апенышева предложила авторскую концептуальную модель сердца человека. Ниже мы приводим данную часть текста диссертации, со ссылками на первоисточники данного автора. В нём обоснована органическая взаимосвязь психического и физиологического аспектов его функционирования [2]. Автор приводит следующее понимание данного комплекса:

Пневмо-коронарный комплекс (мы обозначаем его ниже как “пневмо-кардиальный”) — это особый комплекс в организме человека, который в телесно-вещественном обмене имеет не только вещественную (“грубоматериальную”), но и энергоинформационную (“тонкоматериальную”) природу. Отметим, что в психо-локомоторном комплексе мозг является центром управления человека как целого, а в пневмо-кардиальном — таким центром управления является сердце. Однако, можно согласиться с мнением Ю.М. Зенько, что “не нужно преуменьшать роль мозга только, для того, чтобы подчеркнуть важность сердца”» [2, с.110].

Далее приведём, на наш взгляд, важные рассуждения Л.Г. Апенышевой об этимологии соответствующих слов. Она отмечает, что с пневмой тесно связаны такие понятия, как «прана» и «ци».

Л.Г. Апенышева пишет: «В индо-буддийской культуре прана считается энергией мира, дыхания, души. В китайской буддийской традиции аналогичной является энергия “ци”, где в практиках самосовершенствования, с древнейших времён огромное значение придавалось методикам дыхания: “Дыхание — наиболее характерное проявление жизни. Именно через живительную энергию праны Единая Жизнь пульсирует во всем существующем, и каждый из нас един с Целым” [авторская ссылка]. В целом отмечается, что прана воспринимается и ассимилируется человеком посредством пневмы. Иными словами, пневма, как духовно-душевная субстанция человека, взаимодействует с энергией мира — праной, которая поступает в организм в основном через дыхание. Также иероглиф “ци”, понимаемый как “воздух”, “дыхание”, “темп”, одновременно рассматривается и как “дух”, “жизненная сила”, “пневма”. Указывается, что слово “пневма” первоначально обозначало “дыхание”, в греческой медицине пневма рассматривалась как вещественная жизненная сила-дыхание. Неоплатонизм также использовал это понятие, полагая, что дух и душа обволакиваются пневмой и через неё контактируют с материей [авторская ссылка]. Филон Александрийский именовал пневмой и высшее начало в человеке, и исходящую от Бога мудрость [авторская ссылка]. Пневма, связанная с дыханием, во всех ранних культурах связывалась с душой. В античной культуре Анаксимен считал, что душа состоит из воздуха. “Подобно тому, — говорит он — как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так и дыхание, и воздух объемлют весь мир” [авторская ссылка]. В Священном Писании находим: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою” (Быт. 2.7.). Такой же подход имеется и в Коране: “И вдохну в него Моего духа” (Коран, 38:72)» [2, с.54-55].

Дальнейшие исследования данного вопроса (Л.Г. Апенышева, П.В. Ушаков, Е.В. Ушакова) [16] показали, что, возможно, не изменяя сути полученных результатов о ПКК, целесообразно для названия данного комплекса применить другой термин: не пневмо-коронарный комплекс, а пневмо-кардиальный комплекс (ПКК), от термина «кардио» — сердце, что более верно отражает этимологический смысл в названии данного комплекса, как «дыхательно-сердечный». Пневмо-кардиальный комплекс (ПКК) в аспекте обменных процессов организма человека со средой — это «тесное взаимодействие систем дыхания и кровообращения в организме человека, которое основывается не только на телесно-вещественном обмене, но и органично включает в себя энергоинформационный обмен «дыхание-сердце» как с внешней средой, так и внутри организма. Посредством этого организм обеспечивается жизненной силой и энергией, поступающей из окружающей среды» [2, с.110].

Было отмечено, что предлагаемая концепция не противоречит новым естественно-научным данным современной физики о физическом вакууме, или мировом эфире, в который погружены все тела более плотных (концентрированных) видов Интегральной материи. А поскольку взаимодействие имеет всемирный универсальный характер, то и энергоинформационное взаимодействие пневмо-кардиального комплекса с этой мировой энергийной средой (физическим вакуумом) не противоречит научным представлениям. Кроме того, ведические учения, традиционные знания (например, прана-йога, гимнастика ци-гун, славянские боевые искусства), а также традиционная медицина также содержат знания об энергетике сердечной чакры (этот материал ранее был описан нами как геокосмический энергообмен человека со средой, см. Раздел 2). В традиционных практиках и в ряде религиозных учений в течение длительного исторического времени существует концепция души, связанная именно с сердцем.

Концепция пневмо-кардиального комплекса и его обменных процессов с окружающей средой в биомедицинском плане пока ещё специально не разработана. Но определённое движение в этом направлении существует.

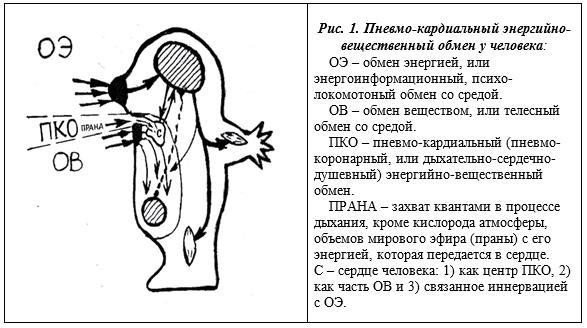

Во-первых, следует исходить из устоявшихся общих биомедицинских знаний об общей нервной регуляции работы сердца за счёт его иннервации вегетативной нервной системой [1; 6; 9; 10; 11; 13; 16] (рис. 2). Также исходим из фундаментального взаимодействия окружающей воздушной среды, дыхательной и кровеносной систем, сердца как концентрирующей части (подструктуры) кровообращения — как неоспоримого факта современных биомедицинских знаний.

Во-вторых, необходимо учитывать новые достижения в описываемой области.

Так, в 2008 г. доктор медицинских наук, профессор В.М. Успенский опубликовал монографию «Информационная функция сердца. Теория и практика диагностики заболеваний внутренних органов методом информационного анализа электрокардиосигналов» (Российская академия космонавтики имени К.Э.Циолковского, Центр научных исследований биоинформационных проблем / ЦНИБИП, Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ, Кафедра терапии усовершенствования врачей (с курсом военно-морской терапии) [14]. Эта книга затем в расширенном варианте вышла вторым изданием в 2016 г. [15].

В своих трудах В.М. Успенский доказывает, что сердце человека обладает уникальной информационной функцией. На основе этой функции, по сигналам, идущим от сердца, появилась возможность диагностировать многие внутренние заболевания ещё до того, как начинают проявляться их выраженные симптомы.

Была проведена большая научно-исследовательская, экспериментальная, теоретическая и технологическая работа. Осуществлён поиск технологии, с помощью которой оказался возможен информационный анализ электрокардиосигналов. В результате длительных исследований В.М. Успенским с сотрудниками были получены новые важные результаты.

Детально с биофизических позиций были изучены кардиоимпульсы нескольких видов: электрические импульсы; магнитные импульсы, гидродинамические импульсы, нейроимпульсы [14, разд. 1.3]. Определены их информационные коды на основе теории вероятностей и принципов информационного кодирования процессов. Всем возможным соотношениям импульсных процессов присвоены буквы латинского алфавита. Составлен алфавит кодирования. Выявлены наборы кодовых комбинаций символов кодирования (коды, кодовые эталоны) для параметров нормы и различных заболеваний. Эталонные кодограммы различных заболеваний были отражены как кодовые образы в субстрате разных болезней. Доказано, что они обладают высокой чувствительностью, специфичностью и диагностической достоверностью.

Отмеченные научные и технологические данные привели к тому, что была создана диагностическая система «Скринфакс». Она прошла широкую проверку в условиях клиники, поликлиники, амбулатории, санатория и диспансеризации. В клинических исследованиях приняло участие более 25 тысяч человек [5; 14; 15].

Практикующий врач, кандидат медицинских наук Г. Басов, освоивший методику работы с этой диагностической системой «Скринфакс», следующим образом, кратко и доступно, описывает смысл информационной концепции сердца В.М. Успенского и возможности созданной диагностической системы [5].

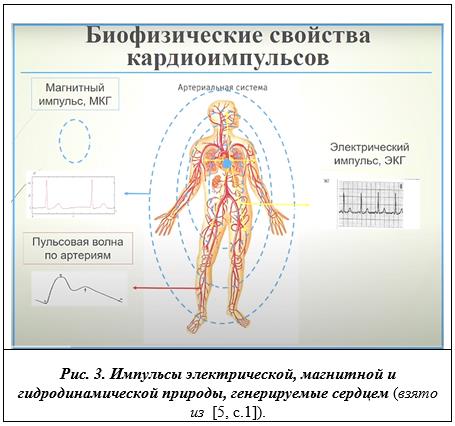

1. Сердце генерирует импульсы электрической, магнитной и гидродинамической природы, которые распространяются в масштабе организма человека и могут регистрироваться в любой его точке (рис.3).

2. Импульсы, генерируемые сердцем, обладают свойствами сигналов — их параметры (амплитуда, частота следования и фазовые отклонения) имеют вероятностный вариабельный характер и соответствуют стохастическому процессу (по закону случайности).

3. Вероятностный характер динамики основных параметров кардиоимпульсов заложен в техническую информационную систему. Результаты свидетельствуют, что в сердце существуют модуляции кардиоимпульсов. Вывод: кардиоимпульсы — не просто импульсы, а сигналы. И если признать их сигналами, то значит, что в них заложена какая-то информация.

4. Модуляция — это процесс закладки информации в импульсы путем изменения их параметров по определенному правилу.

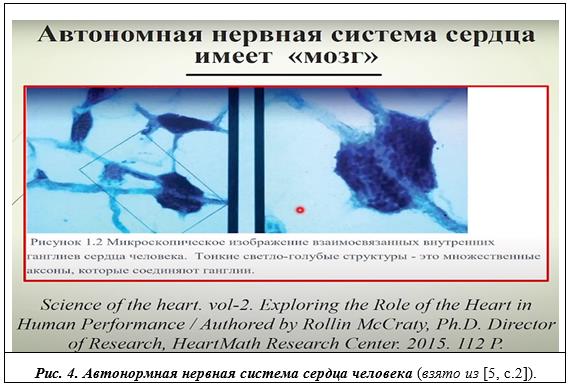

5. Механизм закладки информации в кардиоимпульсы происходит во время их генерации в синусовом узле. Он не зависит от центральной нервной системы, вегетативной нервной системы, он в равной степени осуществляется в пересаженном сердце и в условиях эндокардиальной электростимуляции (рис.4).

С помощью сконструированной диагностической системы «Скринфакс» и информационных кодов кардиосигналов осущестляется диагностика более 30 видов заболеваний организма, в том числе, на ранних, бессимптомных стадиях болезни [5].

В результате проведенных исследований были сформулированы основные положения теории информационной функции сердца:

— «сердце обладает свойствами информационного органа;

— импульсы, генерируемые сердцем, имеют свойства сигналов;

— сердце как информационный орган функционирует в соответствии с теорией информации, сигналов и связи;

— информационная (по сути, энергоинформационная — прим. Е.У.) функция сердца осуществляется постоянно и не зависит от функционального состояния человека и его заболеваний;

— информационная функция сердца (обладает автономностью — прим. Е.У.) и не зависит от нейрогенных механизмов влияния центральной и вегетативной нервной системы» [5, с.2].

В частности, учёными был сделан интересный вывод: «Болезнь не формируется из функциональных расстройств и болезненных состояний. Болезнь возникает у здорового человека в виде информационной сущности (программы) заболевания, которая транслируется через сердце путём модуляции кардиоимпульсов электрической, магнитной и гидродинамической природы» [5, с.3].

Возможно, здесь идёт речь об опережающем отражении сердцем — потоков информации, идущих от внутренних сред организма.

Кроме того, по мнению В.М Успенского: «Опираясь на теорию связи, можно предположить, что закладка информации в кардиоимпульсы осуществляется путём модуляции амплитуды зубцов Rn <...> в составе базовой (несущей) волны, роль которой, у здоровых людей, в большинстве случаев выполняет дыхательная волна» [14, разд. 1.3.2]. Это также показывает связь дыхательной и сердечной функций организма.

Ряд исследований начала XXI века показал, что «физиологи прошлых столетий принимали во внимание лишь сократительную функцию внешних мышц миокарда, легко регистрируемую в общих физических показателях гемодинамики» [6]. И это было естественно, вполне объяснимо — ведь методами исследования науки Нового времени ещё невозможно было обнаружить другие параметры сердечной деятельности. Но в настоящее время разработаны принципиально новые биомедицинские технологии.

Кандидат медицинских наук А. Гончаренко приводит ряд новых данных о сердце.

А. Гончаренко пишет, что кроме внешних мышечных регуляторных мышц миокарда, в сердце ещё существует очень сложная и пока ещё практически не изученная функция внутренних нервных и мышечных и регуляторных механизмов, которые работают в значительной мере автономно по отношению к внешним иннервации и движениям. «Не вероятно, но факт: после остановки сердца, при полной атонии сосудов и наступившей клинической смерти, несколько литров крови из артерий продолжает ещё 30 минут перетекать в вены, давление в которых в этот момент почти в 10 раз выше артериального! Такое автономное движение крови свидетельствует о каком-то внутреннем источнике силы, природа которого не зависит от сокращений сердца и, следовательно, свойства самой крови далеко не "ньютоновские". Совершенно неправдоподобными для традиционных взглядов на кровообращение выглядят факты селективного отбора отдельных клеток из потока крови, протекающей со скоростью 21 см/с в аорте, и распределение их по определённым артериям» [6].

Это, по мнению автора, так называемая, автономная внутренняя, селективно-регионарная функция сердца.

«В сложившейся очерёдности каждый солитон крови получает свой силовой импульс и винтовую траекторию движения, которые в разветвлениях сосуда "наводят его на цель" — орган или часть тела. По анатомическому устройству и функциональным признакам, трабекулярные ячейки можно представить в виде неких мини-сердец. В левом желудочке их более ста. И каждое “мини-сердце” организует порцию крови, предназначенную только для того органа, с которым оно имеет гемодинамическую сопряженность» [6].

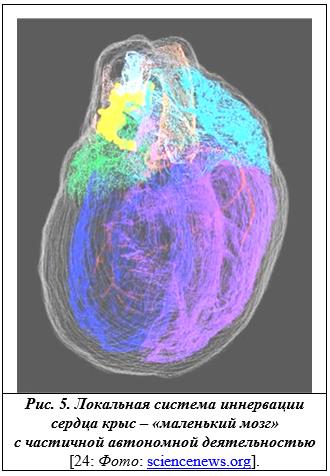

Таким образом, исследования последних лет показали, что в сердце существует, кроме общей, идущей от мозга, ещё локальная система иннервации [10]. Системный биолог Д. Швабер (Филадельфия) и его коллеги, на основе множества опытов, изобразили сердца крыс с помощью сканирующего микроскопа Knife-Edge. Они создали детальные снимки анатомии сердца крыс (рис.5) [8].

«Большинство из нейронных скоплений усеивают верхушку сердца, куда входят и выходят кровеносные сосуды. Некоторые из этих скоплений распространились по задней части сердца и были особенно многочисленными с левой стороны... Обширная трехмерная карта «маленького мозга» сердца может в конечном итоге привести к целенаправленной терапии... предотвращать сердечные заболевания» (курсив наш — Е.У.) [8].

В дополнение к приведенным результатам учёных об информационной функции сердца, можно привести другие интересные данные.

По материалам кардиологического центра «Кардиан»: «Сердце излучает мощную электромагнитную энергию. Она проникает в каждую клетку нашего тела, в том числе и в каждую клетку головного мозга. Сила электромагнитного сигнала, поступающего от сердца, настолько большая, что она проходит через кожу, распространяется вокруг на 360 градусов, и приблизительно на 3 метра в пространстве вокруг нас. Ни один другой орган не имеет столь большой электромагнитной силы. Сердце также вырабатывает окситоцин, знаменитый “гормон любви”, который появляется, когда человек находится в состоянии влюблённости... “Гормон любви” играет важную роль в нашем эмоциональном и социальном развитии» (курсив наш — Е.У.) [12].

Сразу оговоримся, что говорить о «втором мозге», о «разуме сердца» можно лишь условно, в переносном смысле. Это связано с тем, что данные понятия были разработаны применительно к центральной нервной системе (ЦНС), к работе головного мозга. Возможно, что в новых сферах исследования энергоинформационных процессов в сердце необходима разработка новых понятий. Но при дальнейшем изучении сердца они должны пройти согласование, с уже сложившимися в науке, терминами.

В публикации Д. Меркола «У сердца есть собственный разум» приводятся следующие данные. «Доктор философии Дэвид Патерсон, профессор Оксфордского университета, находит связь между областями головного мозга и сердца. Его работа показывает, что мозг не является единственным источником эмоций, а скорее, сердце и мозг работают вместе для их производства <…> именно нейроны в сердце, а не в мозге решают, как оно будет вести себя. Открытие профессора Паттерсона снова смещает наши взгляды обратно к поэтическим и философским истокам <…> Кажется, наука возвращает сердцу то, что по праву ему принадлежит: наши эмоции <…> наше сердце работает в тандеме с мозгом, что позволяет нам сочувствовать другим... Это в конечном счёте, делает нас людьми... Сострадание — это дар сердца рациональному сознанию» (курсив наш — Е.У.) [7].

Из сказанного выше делается вывод, который в общем-то давно известен людям: позитивные эмоции, хороший эмоциональный настрой, душевное отношение к людям в значительной мере являются залогом нашего здоровья, предотвращают развитие многих сердечно-сосудистых заболеваний. И напротив, постоянные стрессы, отрицательные эмоции, недоброжелательность к людям сопутствуют патологическим состояниям сердечно-сосудистой системы. Не следует забывать и мнение русских религиозных философов о том, что с сердцем связана сердечная интуиция, любовь к Богу, взаимная открытость чистых человеческих сердец — то, что формирует в нас Человека [18].

Представленные новые данные о дыхательно-сердечном вещественно-энергийном обмене со средой, включая энергоинформационный сердечный обмен, в значительной мере снимают жёсткие идеологические противоречия, сложившиеся ещё в прошлые века, в эпоху Нового времени, когда наука боролась с религией при помощи атеизма, а религия отрицала «греховную» науку.

Новые данные ещё раз подтверждают идеи о единстве мира и о том, что человечество в его постижении шло разными путями — ведическими, религиозными, мистическими, научными. Если познание это было искренним, то каждый путь давал свои результаты.

Издавна существовали такие формы познания, как ведический, религиозный, мистический, научный опыт. Но выражались эти результаты в разных системах понятий. А фанатично настроенные представители разных направлений признавали только «свое», а другое «чужое» отвергали.

Например, разные формы религиозно-мистического опыта давали знания, согласно которым душа человека находится в сердце, т.к. именно сердце активно реагирует на переживания людей (значит, в нём есть частица «божественного духа»). Напротив, учёные, исследовавшие нервную систему, мозг человека, утверждали, что психика связана только с мозгом. А «психэ» с греческого переводится как «душа» — значит, душа связана с мозгом, а не с сердцем.

Такие сугубо односторонние, парциальные подходы (от термина «парт» — часть) вызывали непримиримые противоречия, борьбу науки и религии. Далее борьба непримиримых идей перерастала в конфликты и жестокую борьбу между людьми в обществе, наращивая ужасы социальной жизни.

Но следует учесть, что мозг с помощью органов чувств, достаточно адекватно, «снимает земную информацию» из окружающего мира на поверхности планеты. А дыхательно-сердечный обмен взаимодействует не только с газовой воздушной оболочкой планеты, но и с энергоинформационными полями Вселенной, в которые погружены все предметы мира, в том числе, и человек. Одно не противоречит другому. Напротив, одно дополняет другое.

Можно предположить следующий вещественно-энергийный процесс взаимодействия пневмо-кардиального комплекса с окружающей средой.

1. На уровне вещественной газообразной среды атмосферы, через дыхательные пути захватываются определённые объёмы воздуха (с кислородом), которые затем преобразуются в организме.

2. На уровне окружающей энергоинформационной среды мирового эфира (физического вакуума), во время вдоха захватывается, втягивается и преобразуется определённый объём данной среды с находящейся в ней космической (вселенской) информацией. Концентрация этой информации, в течение жизни, в итоге формирует информационную функцию сердца — валеологическую и интуитивную душевно-сердечную.

Данные рассуждения непротиворечиво вписываются в понимание сложности и многоуровневости сред, окружающих человека, представленных единой Интегральной (вещественно-энергийной) материей. Это:

1) материально-вещественные среды (всё, что состоит из атомов и больше атомов — твердые, жидкие и газообразные среды);

2) материально-энергийные среды (всё, что меньше атомов — волновые, электромагнитные среды, потоки разных элементарных частиц, поля физического вакуума). Об этом шла речь в Разделе 2 [https://slavradio.org/public/chnpkz-2/].

Соответственно, новые обобщающие — холистические, интегративные пути развития знаний (от терминов «холо» — единый; «интеграция» — объединение), уважительное отношение к правдивым результатам из разных областей научного знания и вненаучного знания (ведического, мистического, религиозного, эзотерического, художественно-эстетического), позволяют выйти на новые уровни знаний, избавиться от конфликтов и пойти по пути созидания, совершенствования личной и общественной жизни.

2. Дыхательные практики и здоровье человека

А теперь обратим внимание на взаимосвязь дыхательно-сердечного комплекса, разных ритмов и видов дыхания со здоровьем человека. Прежде всего, будем иметь ввиду общеизвестную сторону дыхательного процесса как газообмена организма с окружающей средой (его материально-вещественная сторона).

2.1. Смысл дыхания как вещественного обмена со средой

Это одна из важных функций вегетативной нервной системы. Она связана с постоянным, в течение всей жизни, поглощением воздуха, а в нём кислорода для окислительно-восстановительных реакций в организме, а также с выделением углекислого газа. Часто мы не задумываемся над данным процессом — мы просто дышим. Но вспомним: если без пищи человек в среднем может обходиться 2-3 недели, без воды — до 3-5 дней, то без воздуха — всего около минуты. Далее через 3-4 минуты гипоксия приводит к началу отмирания клеток мозга, а через 5-7 минут наступает смерть.

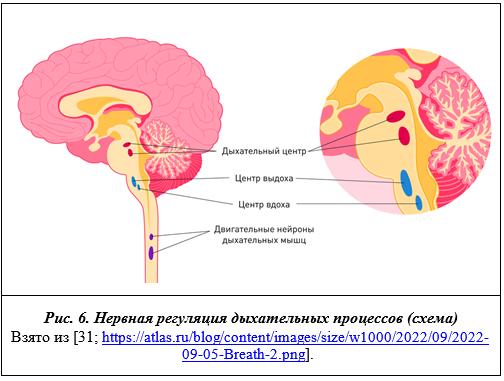

Наше дыхание не прекращается в течение всей жизни — ни в состоянии бодрствования, ни во сне. Дыхание — это процесс рефлекторный. Он осуществляется «автоматически» благодаря сложным взаимодействиям нейронов, распределённых по всей нервной системе. В организме существует целая нейросеть, генерирующая дыхательные ритмы. Дыхательный центр, а также центры сна и бодрствования, управления сердцем и тонусом сосудов находятся в подкорковых областях голового мозга — в отделах заднего и продолговатого мозга (рис.6).

В центрах дыхания находятся особые клетки — водители ритма. Они создают ритмичные импульсы возбуждения, распространяемые на другие клетки. В подкорковых зонах одновременно осуществляется работа всего дыхательно-сердечного (пневмо-кардиального) комплекса — дыхательной моторики, поглощения кислорода, движения артериальной крови по лёгочным сосудам и слаженная ритмичная работа сердца.

Об органической взаимосвязи дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности свидетельствуют, например, четкие корреляции между ритмами, видами дыхания и частотой сердечных сокращений (особенно в физкультурно-спортивной деятельности). «Ритм дыхания может изменяться по разным причинам: от физического усилия, под влиянием температуры, при заболевании. Физические упражнения, безусловно, отражаются на ритме дыхания. По частоте дыхания можно судить о влиянии физических упражнений на организм спортсмена» [39, с.80].

По данным литературы, приведём некоторые данные, свидетельствующие о масштабах работы дыхательной системы. За каждую минуту лёгкие пропускают через себя 4–6 литров воздуха. При увеличении физической нагрузки этот показатель (минутный объём дыхания) возрастает до 30 литров, а при максимальном усилии — до 150 литров! Каждый день мы делаем около 20 тысяч вдохов, с каждым из них наше сердцебиение ускоряется. С каждым выдохом — замедляется. Нервная система особенно чувствительна к изменениям частоты дыхания. На протяжении жизни мы в среднем делаем 700 миллионов вдохов и выдохов [31; 37; 39].

Наиболее благоприятным и здоровым считается спокойное уравновешенное дыхание, «когда мы его не замечаем». Разнообразные сбои ритмов дыхания (например, одышка) приводят к проблемам с сердцебиением и давлением. Когда дыхательные ритмы стойко нарушаются, происходит сдвиг в работе многих систем организма, наступают патологии.

В то же время, процесс дыхания может целенаправленно контролироваться и регулироваться нашими мыслями. На знании этого свойства нашего организма с древнейших времён разрабатывались различные практики дыхания (например, как отмечалось, это йога дыхания — пранаяма, или прана-йога; ци-гун, способы дыхания в казачьем спасе, боевых искусствах и др. практики). Напомним, что «Пранаяма» в переводе с санскрита означает контроль над жизненной энергией [34, с.13].

Целенаправленное управление дыхательными движениями имеет разные цели. Например, это:

1) специальная адаптация организма к разным видам физических нагрузок, в разных видах спорта;

2) изменение чувственно-эмоционального состояния (для успокоения, преодоления страха, концентрации внимания, энергии и т.п.);

3) дыхательные практики для лучшего засыпания при бессоннице;

4) валеологические общеоздоровительные практики;

5) комплексы дыхательных упражнений для лечения ряда заболеваний;

6) для достижения определенных состояний, связанных с религиозно-мистическими учениями и практиками;

7) совместно с приемами психотехник, для управления психикой, в том числе, для нейролингвистического программирования в манипуляциях с людьми.

Несмотря на то, что способы управления дыханием уходят в глубокую древность, до сих пор в научном плане процессы дыхательно изучены далеко недостаточно. Существуют противоречивые мнения по ряду вопросов.

Например, одни специалисты рекомендуют для улучшения здоровья широко применять методики глубокого дыхания. Другие же (например, К.П. Бутейко) считают, что часто применяемое глубокое дыхание с высоким насыщением организма кислородом приводит к ряду тяжёлых заболеваний. Одни психологи предлагая дыхательные практики, утверждают, что они укрепляют здоровье и улучшают самочувствие, а другие специалисты утверждают, что эти практики могут нанести вред здоровью.

Неоднозначность в отношении трактовки последствий применения разных дыхательных практик, имеющаяся до настоящего времени в среде специалистов, приводит к выводу о том, что применять разные дыхательные техники следует с осторожностью, предварительно глубоко изучив необходимые материалы. Пожалуй, наиболее отработанными, безопасными и укрепляющими здоровье следует считать физкультурно-оздоровительные дыхательные практики, которые многократно подтвердили своё положительное воздействие на организм человека [25; 30; 37; 39].

2.2. Дыхание и движение

Дыхание осуществляется во сне, в состоянии покоя, когда в целом человек неподвижен, а также в разных состояниях двигательной активности. Соответственно, существует различие таких видов дыхания, как статическое и динамическое. Первый вид чаще осуществляется самопроизвольно, когда человек спит или находится в покое. Второй вид связан с выраженной динамикой тела человека, при которой дыхательные движения также изменяются.

В физкультурно-спортивной деятельности, соответственно, дыхательные упражнения делят на статические и динамические. К статическим относят дыхательные упражнения, не сочетаемые с движениями туловища и конечностей.

Это, например, изменение частоты и типа дыхания, фаз дыхательного цикла (различные соотношения вдоха и выдоха по времени, кратковременные паузы и задержки дыхания, сочетание дыхания с произнесением отдельных звуков), понижение уровня дыхания. Более простые «звуковые дыхательные практики» могут применяться на занятиях с детьми и со школьниками.

Динамические дыхательные упражнения — это упражнения, при которых дыхание сочетается с различными движениями. При этом разнообразные движения облегчают выполнение соответствующих дыхательных упражнений — фаз дыхательного цикла или целиком всего цикла. Под дыхательной гимнастикой обычно понимают специальные упражнения, которые позволяют изменять и тренировать дыхание, т.е. компоненты дыхательного акта, весь дыхательный акт, его ритм, интенсивность, степень глубины дыхания и т.д. [25].

Кроме того, в физкультуре и спорте также выделяются, в зависимости от характера дыхания, виды аэробных и анаэробных упражнений [20; 26; 27]. Это связано с процессами физиологии дыхания при изменении физических нагрузок на организм человека. Анаэробные и аэробные упражнения отличаются друг от друга теми источникам энергии, которые наш организм использует при нагрузках.

Аэробная нагрузка — длительная, но не столь интенсивная. При этом организм использует кислород из внешней среды, получаемый в процессе дыхания, который при окислительно-восстановительных реакциях даёт необходимую энергию, и этого достаточно.

Однако, если в процессе тренировки происходит кратковременная (2–5 минут), но интенсивная, мощная нагрузка, то кислорода, поступающего из воздуха с дыханием, не хватает. Тогда начинается анаэробная нагрузка — наш организм дополнительно начинает извлекать энергию из мышечных клеток в результате бескислородных реакций получения энергии — гликолиза и других биохимических процессов. По данным некоторых специалистов, анаэробное дыхание при мощных нагрузках иначе ещё называют тканевым. Это объясняют его более ранним, эмбриональным происхождением — когда плод развивается в утробе матери, у него тоже идут дыхательные процессы с выделением энергии, но без непосредственного участия кислорода воздуха — за счёт тканевых анаэробных реакций [26].

Оба вида тренировок используют одни и те же упражнения. Разница заключается лишь в их интенсивности.

Например, классический бег на дорожке. Можно бежать в умеренном режиме длительное время — это будет аэробный режим работы. Но как только человек кратковременно добавляет скорость до максимальной, с максимальным напряжением — начинается уже анаэробный режим работы.

Допустим, анаэробными считаются: жим штанги от груди, отжимания от пола, становая тяга, приседания со штангой и любые упражнения на силовых тренажерах. Подобными упражнениями можно нарастить мышечную массу, создать рельеф.

При этом аэробные и анаэробные нагрузки дают разные результаты — по изменениям, происходящих в организме. Считается, что аэробные нагрузки увеличивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему (в связи с чем их также называют «кардионагрузки»). В то же время, анаэробные тренировки делают человека сильнее, помогают нарастить мышечную массу, создать мышечный рельеф фигуры. Но в целом для человека желательны оба вида подготовки, и надо знать, как их осуществлять [20; 27; 37].

Использование дыхательных практик в физкультурно-спортивной деятельности также связано со знаниями о том, что существуют разные виды дыхания — поверхностное, среднее и глубокое.

В целом оздоровительный эффект дыхательных упражнений приводит к увеличению объёма лёгких, к выведению из организма шлаков, к улучшению деятельности и укреплению сердечно-сосудистой системы; даёт эффект массажа брюшной полости диафрагмой, что укрепляет внутренние органы брюшной полости.

У хорошо тренированных спортсменов аппарат дыхания работает более рационально, чем у нетренированных, дыхание глубже и ритмичнее. Эта более совершенная деятельность дыхания выражается в следующем. Легочная вентиляция увеличивается вследствие углубления дыхания. Частота дыханий уменьшается, что дает экономию в работе дыхательной мускулатуры, становящейся более сильной и выносливой. Подвижность грудной клетки и диафрагмы увеличивается. Более совершенный процесс дыхания благоприятно влияет на кровообращение, на работу сердца.

Однако при очень большом напряжении, например при быстром и длительном беге, может наступить момент, когда правильная деятельность механизма дыхания может срываться и нарушаться. В связи с этим следует избегать перегрузок, которые могут пагубно отразиться на здоровье [39].

2.2. Дыхание и здоровье

С давних времён разнообразным методам дыхания человека, как оздоровительного, так и лечебного характера, уделялось и уделяется важное внимание. Они есть в традиционных практиках оздоровления, в современной физической культуре и спорте, а также в разнообразных методиках лечебной физкультуры.

В целом здоровым считается дыхание через нос. При этом воздух проходит через носовые раковины, где нагревается, очищается от примесей и патогенных вирусов, микробов, грибков. Как правило, это состояние организма при его невысокой активности или во сне. Дыхание через рот не реализует выше указанные функции и считается нездоровым. Однако при высоких физических нагрузках может не хватать только носового дыхания. Тогда отчасти подключается дыхание через рот (что является естественным).

Кроме того, дыхательные упражнения позволяют овладеть различными формами дыхания. Это: 1) глубокое, или полное дыхание, нижнее, когда воздухом заполняются все отделы лёгких — за счёт диафрагмы и мышц грудной клетки (при высоких нагрузках); 2) среднее дыхание, грудное, за счёт межрёберных мышц грудной клетки, когда воздухом наполняются средние отделы лёгких (спокойное умеренное дыхание); 3) поверхностное дыхание — слабое, когда наиболее активны лишь верхние отделы лёгких (например, во сне, при стрессах).

Когда нет высоких мышечных нагрузок, наиболее здоровым считается среднее дыхание, за счёт межрёберных мышц грудной клетки и немного — диафрагмы, когда воздухом в основном наполняются средние отделы легких (спокойное умеренное дыхание).

Заметим, что существуют также и несколько иные классификации видов дыхания. Например: 1) верхнее дыхание (когда диафрагма практически не напрягается, работает верхняя часть грудной клетки); 2) среднее (воздух поступает в среднюю часть грудной клетки, а диафрагма чуть смещается вниз); 3) нижнее (когда диафрагма максимально опущена, мышцы живота расслаблены); 4) полное дыхание (максимальное наполнение лёгких воздухом за счёт работы грудных мышц и диафрагмы).

Также выделяют следующие виды. Обратное дыхание (когда идёт напряжение мышц живота при вдохе, опущение диафрагмы). Дыхание с задержкой (при этом между вдохом и выдохом выдерживается пауза; часто используется в йоге, так как основатели учения считали, что организм наполняется энергией во время задержки дыхания) [26].

При повышении нагрузок на организм происходит его адаптация к усложняющимся внешним условиям. С этим связаны такие выражения, как «второе дыхание», «третье дыхание».

Примером такой адаптации может служить подъём в горы (с чем многие сталкивались на практике). Когда происходит набор высоты и увеличение физических нагрузок, идущий пешком человек начинает учащённо дышать, задыхаться… Но вдруг в какой-то момент ему становится легче — дыхание успокаивается, становится более глубоким и равномерным, силы возвращаются. Это значит, что произошла адаптация организма — открылось «второе дыхание». Через какое-то время подъёма вновь становится тяжело дышать, уменьшаются силы, приходится сбавлять темп… Но потом вдруг снова приходит облегчение — следующий уровень адаптации: восстанавливаются силы, открывается «третье дыхание». Но при таких процессах адаптации особенно важно чувствовать свой организм. Не наращивать слишком быстро нагрузки, чтобы избежать надрыва сил и здоровья. Ощущать состояния перехода и удерживать в новом ритме свой организм.

Неверные ритмы и способы дыхания могут привести к ряду патогенных процессов. В связи с этим необходима профилактика дыхания с целью сохранения и укрепления здоровья. Общие важные знания в этой области можно получить из соответствующих источников литературы [9; 22; 24; 28; 30; 34].

Имеется достаточно большое количество дыхательных методик и упражнений, направленных на совершенствование функции дыхания с разными целями — общеукрепляющими, оздоровительными, лечебными.

Это дыхательные гимнастики по методу К.П. Бутейко; С.М. Бубновского, К. Динейка; О.Г. Лобановой и Е.Я. Поповой; Н.К. Новиковой; А.Н. Стрельниковой и др. [19; 22; 25; 28; 30; 32; 37].

Особо отметим: прежде чем применять ту или иную методику, необходимо внимательно с ней ознакомиться, соотнести с состоянием своего организма.

В публикациях по применению дыхательных упражнений — от наиболее древних (ведические, прана-йога, ци-гун) и до новых современных — выделяются разные виды практик [2; 19; 32; 34; 37]. Приведём лишь некоторые из них.

Например, предлагаются дыхательные практики статического вида, с разными ритмами дыхания, которые благотворно влияют на состояния человека. Ниже приводится 9 видов практик, включающих комплексы простых доступных упражнений. Желающие потренироваться, могут выбрать для себя наиболее комфортные виды [19]. Это:

1. Дыхание с ритмом 4–7–8 (сек.).

2. Асимметричное дыхание.

3. Коробочное дыхание 4–4–4–4 (сек.).

4. Диафрагмальное дыхание.

5. Резонансное когерентное дыхание.

6. Дыхание с сопротивлением.

7. Попеременное дыхание через каждую ноздрю.

8. Прогрессивная мышечная релаксация.

9. Дыхание с аромомаслом [19].

Также предлагаются ссылки на применение упражнений сударшан крия йоги, которые уменьшают тревожные состояния [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26142611/].

Также с разнообразными методами дыхательных практик и комплексами дыхательных упражнений, связанными с физической культурой и самоуправлением организма, можно ознакомиться, например, в методическом пособии Брестского госуниверситета [25], в монографии И.Н. Солопова [37].

Но ещё раз подчеркнём, что проблема дыхания человека в валеологическом аспекте, до сих пор, ещё недостаточно изучена наукой. В рекомендациях по техникам и практикам дыхания, распространяемых в СМИ, в Интернете, могут содержаться, как вполне полезные рекомендации, так и мало проверенные комплексы упражнений, которые могут не привести к улучшению здоровья, а то, и вовсе, может содержаться информация, опасная для здоровья людей (о чём будет сказано ниже).

Поэтому каждый раз материал требует специальной проверки. Проводить занятия следует с опытными специалистами

А теперь кратко отметим некоторые частные аспекты проблемы дыхания.

Дыхание и сон. «Инсомнией (бессонницей) и другими нарушениями сна страдают, по разным данным, от 33 до 50% населения. Фармакологическое лечение не всегда даёт ожидаемый результат» [34, с.12].

К настоящему времени разработан ряд статических дыхательных упражнений, которые рекомендуется проводить перед сном для успокоения и более быстрого засыпания. Они опираются на традиционные ведические знания из Пранаямы — «выполнить несколько раз практику глубокого дыхания. Это распространенная техника, известная как диафрагмальное дыхание. Она известна, в том числе, в индийской хатха-йоге под названием sukha pranayama» [34, с.13]. С более подробной информацией можно ознакомиться в [34].

Кроме этого, следует создать наиболее благоприятные условия для засыпания, а также учесть, что успокоение должно быть комплексным — для психики, для сердца, для всего тела. Поужинать не позднее, чем за 3 часа до сна; перед сном заняться каким-либо спокойным делом; принять водные процедуры; проветрить помещение; в постели сделать небольшую растяжку; подумать о каких-либо интересных приятных делах или событиях; можно почитать спокойную книгу, утомляющую мышление (философскую, математическую, мало понятную). Провести серию успокаивающих дыхательных упражнений.

Например, предлагается медленное ритмичное дыхание: Медленный вдох в течение 4 секунд, потом задержка дыхания на 7 секунд, следующие 8 секунд — выдох (способ доктора Эндрю Уейла). Такое дыхание замедляет сердцебиение. Техника следующая: Закрыть рот и тихо сделать вдох через нос, мысленно просчитать до четырёх. Задержать дыхание, считая до семи. Выдох через рот, со свистящим звуком, считая до восьми. Повторить упражнение 4 раза [19].

Дыхание и стресс. Во время стресса человек волнуется, в какие-то моменты его поведение оказывается неуправляемым. При этом дыхание становится учащенным, поверхностным, прерывистым. Для снятия стресса также необходимы комплексные меры (о чем шла речь в специальном Разделе нашего цикла — Раздел 9, часть 2 [https://slavradio.org/public/chnpkz-9-2/]). В то же время, следует уравновесить собственное состояние и успокоиться. Этому также способна помочь особая практика дыхания. Вспомним: когда мы испытываем спокойную радость, мы, напротив, дышим более глубоко, размеренно и медленно. Такое дыхание успокаивает. Соответственно, когда мы после нахлынувшего волнения «берём себя в руки», можно соответствующим образом изменить дыхание, что поможет расслабиться [19; 26].

Например, предлагается «дыхание животом», или глубокое диафрагмальное дыхание. Для этого предлагается сесть (или лечь) в удобной, расслабленной позе. Положить левую руку на грудь, а правую — на живот. Сделать медленный выдох через рот. Затем также медленно вдохнуть через нос — так, чтобы живот поднялся выше грудной клетки. При выдохе втянуть живот в себя. Грудь при вдохе и выдохе остается неподвижной. При наступлении волнения, можно данные упражнения делать 1-2 раз в день — утром перед подъёмом и вечером перед сном.

Дыхание и долголетие. По поводу данной взаимосвязи также существуют неоднозначные позиции. Вначале озвучим одну их них, которая, как нам кажется, является правдоподобной, рациональной.

Как известно, в ХХ веке появилась новая область научного знания — геронтология. Геронтология (от терминов греч. «gerontos» — старик и лат. «logos» — учение) — это наука, которая изучает физические и психологические аспекты процесса старения человека, а также то, как можно сохранять активный, позитивный, здоровый образ жизни вплоть до глубокой старости.

Геронтологи проводят разносторонние биологические, медицинские, социологические, экологические, психологические исследования. В частности, изучаются те регионы планеты, где достоверно обнаружены поселения долгожителей. К числу таких регионов относятся высокогорные области (где люди традиционно живут на высотах выше 3500 м над уровнем моря). Кроме чистого горного воздуха, более здорового и активного образа жизни, естественных традиционных продуктов питания, люди, постоянно живущие в высокогорье, существуют в условиях уменьшенного количества кислорода в воздухе и в состоянии гипоксии (немного пониженного количества кислорода в крови). Соответственно, все процессы в организме при этом, совсем понемногу, но постоянно замедляются. А жизнь человека «не так быстро сгорает» — то есть удлиняется.

В обычной жизненной обстановке это может приводить к следующим логическим выводам. Чем больше кислорода поступает с кровью в организм, тем быстрее и активнее идут окислительно-восстановительные процессы, и тем быстрее человек проходит свой жизненный цикл — относительная продолжительность жизни уменьшается. Если связать эти соотношения с разными видами дыхания — а) с глубоким, с высоким насыщением крови кислородом, или же б) с умеренным, средним, с несколько меньшими количествами кислорода, поступающими в кровь, то получается следующий вывод. При постоянном активном, глубоком дыхании жизненные процессы человека ускоряются, срок жизни относительно уменьшается. Напротив, преобладание спокойного умеренного дыхания не только нормализует, но и несколько замедляет все жизненные процессы, но без ущерба здоровью — при этом срок жизни относительно увеличивается.

Укажем, что преобладание спокойного умеренного дыхания в постоянной жизнедеятельности вовсе не исключает физкультурно-спортивных нагрузок и других видов активности, во время которых, конечно же, дыхательные процессы преобразуются. И это нормально.

Хотя можно привести совсем иную точку зрения. Например, в материалах интернет-публикации о значении и возможностях дыхания и дыхательных практик, есть рекомендации по пунктам «Дыхание для похудения» и «Дыхание для молодости». В последнем пункте написано следующее: «Глубокое дыхание избавляет организм от избытка углекислого газа и заменяет его богатым запасом кислорода, заряжающего клетки энергией. Дыхание выступает в роли отличного тонизирующего средства, которое улучшает кровообращение, сводит к минимуму воздействие стресса на кожу, продлевая молодость» [31].

Данная рекомендация не соответствует выводам, о которых было сказано выше. Если глубокое дыхание усиливает кислородное насыщение организма, продляя его активность и молодость, то на время, возможно, процессы активизируются, а затем ускорение жизненных процессов приведёт и к более быстрому старению, к укорочению жизни человека. Также данные рекомендации не соответствуют теоретическим основам дыхательной лечебно-оздоровительной методики (К.П. Бутейко, В.К. Бутейко, М.М. Бутейко) [22]. Подобная несогласованность ещё раз свидетельствует о том, что не сто́ит сразу, некритически использовать любые дыхательные практики с мало предсказуемыми последствиями для своего здоровья.

2.3. Дыхательные практики, опасные для здоровья человека

В данном пункте параграфа 2 мы рассмотрим некоторые неоптимальные воздействия и последствия, которые могут быть связаны с определёнными методиками дыхания, а также соответствующие манипулятивные технологии, способные нанести вред психо-социальному здоровью людей.

Начнём с особой практики глубокого ритмичного частого дыхания, описанной ещё в ведических учениях, в пранаяме, которая имела особое название, а в настоящее время обозначается как «холотропное дыхание». В практиках адептов йоги, с давних пор, в качестве важной цели ставилось «просветление ума», достижение особых состояний сознания, постижение божественной реальности и как предельный идеал — слияние с нею.

Пути достижения цели были разные. Вначале довольно широко использовались наркотики, но затем от них в большинстве практик сознательно отказались в связи с тем, что при этом шло разрушение организма и личности. В то же время, были открыты особые практики дыхательных упражнений, которые также приводили к «раскрытию возможностей сознания», но без столь разрушительного эффекта для практикующего (как при приеме наркотиков). В том числе, для этого использовалась дыхательная практика, которая в настоящее время известна как холотропное дыхание.

С культурно-историческим аспектом проблемы читатель может ознакомиться сам в трактатах прана-йоги. Для нас же важно, как данная практика получила распространение в современном обществе, особенно со второй половины 20-го и в начале 21-го веков.

С одной стороны, этому способствовало развитие пласта психологических знаний: психологии, психоанализа, трансперсональной психологии, клинической психологии, психотерапии. С другой стороны, в данной методике дыхания были выявлены эффекты изменённых состояний сознания и возможность манипулятивного воздействия на личность практикующего — путём управления его поведением в манипулятивных и коммерческих целях.

Таким образом, параллельно шло развитие психологического, медико-психологического и манипулятивного подходов к холотропному дыханию. Данная пси-технология в 20 веке начала широко использоваться в трансперсональной психологии (С. Гроф, К. Уилбер, А. Уотс) для достижения измененных состояний сознания (ИСС), после того, как были выяснены опасные последствия применения в трансперсональной психологии наркотических веществ (ЛСД и др.) [38]. Заменителем методики с ЛСД стало, так называемое, холотропное дыхание С.Грофа, которое давало аналогичные эффекты, но с менее выраженными патологиями. Примерно в это же время на Западе получила распространение холотропная психотерапия.

В отношении холотропного дыхания вначале мы обозначим научный медико-психологический подход к проблеме [23; 24; 29; 38; 40], а затем — манипулятивный, на примере особой «инновационной религии» второй половины 20 века — «религии счастья» и «науки о счастье» [21; 24; 29; 33; 35; 36; 40].

О.В. Гордеева, доцент кафедры общей психологии МГУ разносторонне описывает практику холотропного дыхания, в виде холотропной психотерапии, как особого направления западной психологии и психотерапии второй половины 20 века [23]. В нашу страну практики холотропного дыхания в «научной» и манипулятивной форме широко вошли с 90-х годов 20 века.

Эффектом холотропного дыхания является гипервентиляция лёгких. «Гипервентиляция — это избыточная (по отношению к уровню обмена) вентиляция лёгких, вызванная глубоким и/или частым дыханием» [23, с.84]. В результате такого процесса, во-первых, кровь, а также мозговые структуры мощно насыщаются кислородом, что вызывает активацию психики, в том числе, её глубоких слоев — подсознательного и бессознательного (см. Раздел 9, часть 1 [https://slavradio.org/public/chnpkz-9-1/]). Это вызывает кислородный эйфорийный эффект — «кислородную эйфорию». Если подобная практика длится 1-2 часа, то наступает наркотический эффект, «кислородная наркомания» (См. Раздел 13, часть 1 [https://slavradio.org/public/chnpkz-13-1/] и часть 2 [https://slavradio.org/public/chnpkz-13-2/]).

В таком патогенно возбуждённом состоянии мозга вначале идут эйфорийные эффекты изменённых состояний сознания / ИСС (с последующим зависимым нарастанием желания повторять процедуры). Возбуждение глубоких слоёв психики вызывает очень давние воспоминания (даже в возрасте 1-3 года), которые в обычном состоянии человеку недоступны. Вплоть до того, что клиент может вспоминать, с высоким уровнем эмоций, моменты своего рождения («вначале было темно, тепло и уютно, затем жуткий яркий свет, все прежнее исчезает, меняется — страх, свет, стресс, воздействия, звуки»).

Также усиливаются обратные процессы — избыточное выделение углекислого газа из организма, в том числе, из мозга. С этим связан также ряд необычных, в итоге патогенных, телесно-психических эффектов (сужение кровеносных сосудов в мозгу, отмирание клеток мозга). В совокупности нарастают изменения в психических, биохимических и иных состояниях человека.

О.В. Гордеева, со ссылкой на ряд научных источников, в том числе, на монографии (Агаджанян Н.А., Мишустин Ю.Н., Левкин С.Ф.; Ахмадеев Р.Р.; Бубеев Ю.А., Козлов В.В.; Вейн А.М., Молдовану И.В.; Малкин В.Б., Гора Е.П.; Михайлов Э. В.; Молчанов Ю.; Полищук Ю.И.; Степанов С.С. и др.), следующим образом описывает последствия гипервентиляции лёгких за счёт неоднократных длительных процедур (сеансов) холотропного дыхания.

Гипервентиляция лёгких приводит «к избыточному выделению углекислого газа из организма. В результате развивается гипокапния (количество кислорода в крови и в альвеолярном воздухе повышается, а количество углекислого газа — снижается), а также алкалоз (кислотно-щелочной баланс организма нарушается — наблюдается избыток щелочей). В ответ на уменьшение давления углекислого газа в крови рефлекторно сужаются сосуды головного мозга, в результате ухудшается его снабжение кровью и, соответственно, кислородом. Кроме того, несмотря на высокое содержание кислорода в крови, кислород хуже выходит из связи с гемоглобином и меньше поступает в ткани, что также ведет к гипоксии (состоянию кислородного голодания). Активированные гипоксией механизмы адаптации сначала приводят к сдвигам в функциональном состоянии организма, затем при недостаточности или истощении этих механизмов — к функциональным и структурным нарушениям. Гипервентиляция не только изменяет работу дыхательной, сердечнососудистой, сенсорной, эндокринной, иммунной и вегетативной нервной систем — от вызываемой ею гипоксии страдают ткани мозга, прежде всего, кора.

Кратковременная произвольная гипервентиляция применяется в медицине (гипервентиляционная проба) в неврологии, психиатрии, а у здоровых людей (спортсменов, летчиков, водолазов и др.) для определения адаптационных резервных возможностей организма.

Более длительная гипервентиляция используется для получения (индукции) изменённых состояний сознания (ИСС) в целях религиозных (некоторые йогические дыхательные техники) и психотерапевтических целях (например, метод холотропного дыхания С. Грофа)» [23, с.84-85].

Приводятся следующие данные:

Было обнаружено, что при длительной гипервентиляции возникают следующие эффекты. Это: так называемое, «безостановочное дыхание» (начав интенсивно дышать, человек не может остановиться); предобморочное состояние или обморок; эйфория (появляется на ранних стадиях развития гипоксии и исчезает при её усилении); затуманивание зрения, его расплывчатость, «мушки перед глазами»; головокружение, необычные или неприятные ощущения в голове; нарушение координации движений; шум или звон в ушах; судороги разной степени — от лёгких до выраженных судорог кистей и ступней. Возможно появление симптома «голова рыбы» (когда лицо неподвижно и «сводит губы»). Ухудшаются: концентрация внимания, память, мышление. В измененных состояниях сознания / ИСС происходят: изменение почерка; дрожание; слабость, тахикардия; одышка; боли или неприятные ощущения в разных частях тела; посинение, а затем покраснение кожи пальцев рук и ног; изменение образа тела; утрата чувствительности; зевота.

Резко видоизменяется чувственно-эмоциональный фон: идут высокие переживания от изменения состояний сознания; появляются сильные негативные эмоции. Изменяется поведение: возможны взрывы агрессии и психические расстройства.

Достаточно длительная (50-70 минут) гипервентиляция вызывает галлюцинации, иллюзии. Наблюдается дереализация; деперсонализация (утрата личностных характеристик); прекращение сознательного реагирования на окружающую реальность (например, на обращённую к человеку речь).

Наличие данной симптоматики привело учёных — медиков, физиологов и др. — к выводу о возможном изменении сознания при гипервентиляции лёгких [23, с.85].

Приведенные научные исследования, многократно проведенные разными группами специалистов, показывают, что особые практики, так называемого, длительного холотропного дыхания с эффектом гипервентиляции лёгких, резко изменяют психофизические состояния организма, вызывают целый ряд патогенных эффектов.

Однако оказалось, что подобные дыхательные практики могут очень эффективно использоваться в манипулятивных целях, для воздействия на человека, превращения его в жертву для манипуляторов, в активного зомби (полностью подконтрольного, но активного действующего индивида), а также для получения высоких финансовых доходов.

«Исследования» и «практики» подобного плана получили широкое распространение со 2-й половины 20 века.

На Западе появилось новое околонаучное направление — трансперсональная психология (С. Гроф, К. Уилбер, А. Уотс), в рамках которого, в том числе, исследовалось холотропное дыхание С. Грофа [38]. Мы применяем термин «околонаучное», т.к. значительная часть западных ученых-психологов не приняла данные исследования как научные.

Дело в том, что часть исследователей поставила цель — изучать современными методами особые состояния психики человека, которые достигались в особых древних практиках (прежде всего, в разных направлениях йоги). В целом эта цель интересная, познавательная, позволяет каким-то образом объединить потенциалы знаний древности и современности о тайнах психики человека.

Однако средства, которыми получались данные знания, нельзя назвать гуманными. Так, в исследованиях широкое распространение получили воздействия на психику испытуемых с помощью психоактивного вещества ЛСД (с особым наркотическим эффектом). Был получен целый ряд новых результатов по измененным состояниям сознания (часть из которых, как предполагалось, могут привести в особым прозрениям ума и психики испытуемых). Но вместе с тем оказалось, что такие эксперименты пагубно отражаются на людях. Часть из тех, кто принимал ЛСД, затем страдали опасными галлюцинациями, фантастическими ужасами, а часть закончила жизнь самоубийством.

Тогда был использован иной, более щадящий способ «прояснения чувств и ума», известный из йоги — с помощью особых дыхательных практик. В исследованиях эти практики получили название «холотропное дыхание С. Грофа». Но как оказалось далее, эти дыхательные практики также не безопасны (результаты научных исследований о последствиях длительного холотропного дыхания и гипервентиляции легких показаны нами выше [23]).

Однако, в некоторых российских масс-медиа утверждается, что подобные практики могут быть развивающими (хотя указываются возможные негативные последствия, но все же предлагаются курсы по холотропному дыханию) для снятия стрессов и управления собой. Приведем пример (курсив наш — Е.У.) [40]. Дело в том, что подобного рода «курсы» могут служить для эффективного выкачивания средств у практикующих (при соответствующих условиях, когда они впадают в изменённые состояния сознания).

Приведём выдержки из текста интернет-материала [40]: Холотропное дыхание (ХД) — метод психотерапии, при котором человек глубоко и быстро дышит. Цель — изменить состояние сознания, чтобы глубже понять себя, переосмыслить травмы, исцелиться от психических проблем.

Технику холотропного дыхания в 1970-х годах разработала чета психологов — Станислав и Кристина Гроф. Супруги также известны тем, что продвигали использование наркотических средств в терапии, и холотропное дыхание было призвано стать альтернативой сомнительным методам, попавшим под законодательный запрет.

Грофы презентовали метод ХД как радикальное новаторство и считали, что их изобретение отличается от стандартных психологических подходов рядом особенностей.

Это: погружение человека в принципиально новое состояние сознания; использование специальной музыки; близкий физический контакт между клиентом и руководителем практики; интенсивные эмоции и реакции на уровне тела у дышащего.

На чём основано холотропное дыхание. Человек способен открыть уникальные уровни сознания, в которых хранятся коллективные бессознательные воспоминания. Именно в «надчеловеческом» опыте скрываются истоки эмоциональных и психосоматических расстройств. Чтобы исцелиться, клиенту необходимо погрузиться в психоделическое состояние и найти исходную коллективно-бессознательную точку запуска своих проблем… Чета Гроф полагала, что в дополнение к холотропному дыханию можно эффективно использовать некоторые терапевтические подходы…

ПРАКТИКОЙ руководит специально обученный ведущий — фасилитатор. Группу людей собирают в отдельной комнате с приглушённым светом.

Участников просят прийти в удобной одежде и размещают на подушках и матрасах.

Далее происходит следующее:

дышащий ложится на спину; фасилитатор просит человека сосредоточиться на настоящем моменте, расслабиться и отпустить мысли; к процессу подключается так называемый ситтер, который следит за состоянием участника, частотой и интенсивностью его дыхания; фасилитатор просит дышать чаще, глубже и быстрее, как в активных видах спорта типа плавания, но оставаться физически неподвижным; участники постепенно ускоряют дыхание, сосредоточившись на внутренних ощущениях.

Сессия проводится под музыку: например, может использоваться монотонный барабанный бой или песнопения. По мнению адептов холотропного дыхания, музыка помогает человеку сосредоточиться на внутренних процессах, разблокировать вытесненные воспоминания и тем самым расширить сознание. Но подойдёт не любая мелодия... [40].

Таким образом, оказывается: несмотря на то, что обозначаются возможные негативные последствия, клиентов приглашают участвовать в практиках овладения холотропным дыханием.

Далее практики холотропного дыхания сопрягаются с мощными манипулятивными технологиями. Кстати, в связи с развитием манипулятивных технологий, которые сегодня активно проникают в разные сферы жизнедеятельности людей, следует обратить особое внимание на технологические инструкции по применению аппаратуры по искусственной вентиляции лёгких (аппараты ИВЛ), которые поступили во многие клиники.

В данных аппаратах, в лечебных целях, осуществляется искусственная вентиляция лёгких. По существу, это гипервентиляция лёгких через ИВЛ по медицинским показаниям. Но если подобные аппараты настроить на режим по ритмам холотропного дыхания, то это может приводить к особой гипервентиляции лёгких. То есть, к такой гипервентиляции, при которой проявятся эффекты патогенного холотропного дыхания. Кроме того, в период пандемий дыхательных путей и бронхо-лёгочных заболеваний, при дополнительной искусственной вентиляции лёгких, при комнатных температурах, в лёгкие попадает более холодный воздух, не согретый в дыхательных путях. В результате альвеолы легких ненормально охлаждаются, что приводит к процессам ускоренного сворачивания крови (тромбоза) в капиллярах альвеол. А также пониженные температуры поступающего воздуха могут вызвать дополнительное воспаление лёгочных тканей.

Как отмечено в Разделе 6 [https://slavradio.org/public/chnpkz-6/], люди могут пребывать в разных образах жизни — здоровом (ЗОЖ), нездоровом (НОЖ), манипулятивном (МОЖ) и патогенном (ПОЖ). Манипулятивные технологии связаны именно с манипулятивным образом жизни, описанным в указанном разделе. Главной целью манипуляторов является получение прибыли от клиентов, управление их поведением с помощью разных видов зомбирования, использование таких зомби для получения выгоды в собственных интересах, а порой и просто для реализации концепции «золотого миллиарда». В частности, существуют и подобного рода манипуляции, связанные с дыхательными практиками. Обратимся лишь к одному примеру — к «науке» дианетике и к «религии» церкви саентологиии, которые зародились в США в 50-60-е годы 20 века [24; 35; 33; 29; 21].

Основателем данных направлений является, как указано в ряде источников литературы, американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард (Л.Р. Хаббард или Рон Хаббард), 1911-1986 годы жизни. В 1950 году он написал книгу «Дианетика: современная наука душевного здоровья». Но научное сообщество не приняло такой науки. Постепенно взгляды автора претерпели эволюцию, и он стал рассматривать своё учение не как науку, а как религию. В ряде источников отмечено, что ему принадлежат слова, его кредо: «Если вы хотите разбогатеть, надо основать религию».

В итоге в 1954 году он основал Церковь саентологии, и действительно, стал миллиардером. Хаббард был лидером Церкви саентологии до конца жизни. (Хотя по мнению ряда специалистов и религиозных деятелей, это не церковь, а деструктивная секта, калечащая жизнь её «послушников» и приносящая огромные прибыли руководителям). В основе учения данной церкви были заложены идеи дианетики и саентологии [35].

Дианетика (от греч. «диа» — через и «нус, ноос» — разум), или «то, как разум влияет на тело» — созданное Л.Р. Хаббардом «учение», согласно которому, оно позволяет помочь человеку, страдающему от переживаний, снизить влияние прошлых нежелательных ощущений, эмоций, страхов, психо-телесных заболеваний и найти путь к счастливой осознанной жизни [24]. Саентология (от лат. «scio», «саенс» — знание и др.-греч. «логос» — учение) — международное движение, которое часто характеризуется как новое религиозное движение гностического типа, преобразованное затем в церковь саентологии с ее основателем и пожизненным лидером Л.Р. Хаббардом [35]. Первая церковь саентологии была открыта в Лос-Анджелесе в 1954 году, а в 1980-х годах появилась международная церковь саентологии. По утверждениям Церкви саентологии, в 2017 году она имела 10 000 общин, миссий и групп в 167 странах. Короче, это «наука о счастье» и «религия счастья» [35].

Появившись в 50-е годы 20 века, данные течения быстро распространились по всему миру. Несмотря на протесты многих ученых и священнослужителей традиционных конфессий, поскольку деятельность саентологов дает высокие доходы и другие большие преимущества и дивиденды, сегодня насчитываются уже сотни саентологических сообществ и религиозных саентологических объединений во многих странах мира («Церковь саентологии», «Свободная зона» и др.). Четко разработана финансовая основа, приносящая большие прибыли, имеются свои товарные знаки.

Объединения саентологов широко рекламируются среди населения, часто, путём общения с людьми на улицах и раздачи им приглашений к участию в работе объединения. Приглашаются те лица, у которых есть жизненные сложности и проблемы (понятно, что в современной бурно изменяющейся жизни такие проблемы есть у огромного количества людей).

Люди привлекаются в группы саентологов (где часто работают психологи и медики) очень настойчиво, вовлекаются друзья и родственники. В работу включаются знаменитости, что усиливает авторитет объединений. Здесь главное — чтобы началась совместная работа.

У саентологов выработан свой особый язык общения, включающий от 3 до 20 тысяч слов, непонятный окружающим. В результате, на основе широкого применения методов НЛП (нейролингвистического программирования), вокруг попавших в секты людей создается «новая реальность». Детально разработаны разделы «учения» — религиозного и нерелигиозного содержания — «Писание». Написаны культовые религиозные сочинения. Издаются огромные объёмы литературы. Однако в ряде стран деятельность таких групп и объединений ставится под запрет в связи с нанесением вреда здоровью членам саентологических сообществ, с деформацией личностных качеств и с утратой ими своей собственности [21; 29]. Адептам обещаются пути преобразований: «Мост к полной свободе»; «Дорога к счастью».

Пришедшие в саентологические объединения новые члены называются «преклиры», от слова «клир» (от англ. «clear» — чистый). Преклир — это ученик, идущий по пути очищения сознания и души. С каждым преклиром работает руководитель — одитор. А сам процесс «очищения души» и преобразования личности с помощью техники личного консультирования одитором носит название «одитинг» (см. рис.7).

Саентологи работают со специальным электронным прибором, который называется «электропсихометр» (кратко «Е-метр»). По данным научных исследований, он не имеет никакого технологического значения, но важен как ритуальный инструмент для придания наукообразия деятельности саентологов.

В 1971 году после десятилетнего судебного разбирательства в отношении Е-метра федеральный суд США признал, что Хаббард и другие саентологи брали деньги за одитинг, явным образом обещая исцеление от большинства болезней и заявляя о научности своего подхода. Суд также признал, что эти обещания были и остаются ложными, а подобная практика является мошенничеством [35].

Перед тем, как начать работу с клиентами, предлагается тест для определения состояния психики человека (около 200 вопросов), откуда черпается важная информация о жизнедеятельности новичка. Затем с помощью «Е-метра» и компьютерных технологий проводится обработка теста. Результат всегда сводится к общему: «К сожалению, у Вас в жизни 25% счастья и 75% — несчастья» (или что-то в этом роде). «Но ничего страшного. Не волнуйтесь. Ведь Вы недаром сюда пришли. Мы Вам поможем пройти путь духовного совершенства». — И это единственная бесплатная процедура. Всё остальное — за деньги. По мере продвижения «по пути совершенства» цены нарастают.

Как правило, не афишируется главный исходный метод работы с клиентами — это холотропное дыхание, с эффектом гипервентиляции лёгких и с нарастающими патогенными состояниями — эйфорийно-наркотическим эффектом, с увеличением привязанности к процедуре и с нарастанием зависимости от одитора. В моменты состояний измененного сознания преклир вспоминает всё больше интимных событий из своей жизни, которые помещаются в «Папку преклира» (см. ниже). А дальше подключаются мощные методы НЛП, формируется новая языковая и социальная реальность, что в итоге превращает преклира в активного зомби (о чём уже было сказано выше).

Дианетический одитинг — одна из главнейших процедур в саентологии; её декларируемой целью является достижение участником, которого называют преклир, состояния очищенного сознания «клир» с помощью руководителя в данном сеансе, именуемого “одитор”.

Человек, вступающий в организацию саентологов, подписывает специальное вступительное заявление — «Соглашение на участие в религиозных услугах и отказ от притязаний». В этом заявлении он, в частности, признает право «саентологической церкви» завести на него досье под названием «Папка преклира» и др. документы, в которых накапливается вся информация о человеке, А он сам отказывается от всякой возможности узнать содержимое этих материалов.

Преклир навсегда отказывается от своего имени и от имени своих «наследников, агентов, законных представителей и правопреемников», от удовлетворения любых своих претензий к саентологической организации через гражданский суд. Только после подписания соответствующего заявления, новый человек может быть допущен к участию в специальных саентологических процедурах «очищения и духовного совершенства личности» [29]. Именно поэтому очень многие клиенты связаны с организацией компрометирующей их информацией, лишаются собственности, оказываются полностью подконтрольными данной структуре и активно выполняют указания руководителей (формируется активный зомби, о чём писалось выше). По мере углубления в прохождение санентологических процедур «всё более высоких уровней», психическое и телесное здоровье человека также подрывается.

Таким образом, данный развернутый пример лживого и бесчеловечного применения дыхательных практик с целью превращения человека в жертву, показывает, насколько могут быть развиты современные манипулятивные технологии, связанные со здоровьем и доверчивостью людей. Недаром существует поговорка: «Доверяй — но проверяй!»

3. Связь дыхательно-сердечного обмена с другими типами обменных процессов у человека (энергоинформационным, геокосмическим, вещественным)

Системный холистический (целостный) подход к пониманию человека, в аспекте философии здоровья и формирования здорового образа жизни, предусматривает его рассмотрение с экосистемных позиций в общей структуре универсального Экологического комплекса «Система — Окружающая среда» (ЭК«Си–ОС»). Это, в свою очередь, нацеливает на комплексное рассмотрение организма человека во взаимосвязи с разными типами его обменных процессов с окружающей средой — вещественным и энергийным.

В связи с темой данного Раздела, начнём рассмотрение с пневмо-каридального (дыхательно-сердечного) комплекса.

1. В дыхательно-сердечном обмене человека со средой (в пневмо-кардиальном комплексе / ПКК) начальные процессы происходят в системе дыхания (дыхательные пути → легкие → альвеолы). В альвеолах легких поглощенные вещества (кислород и другие газы из воздуха) и энергии (информационные воздействия окружающей среды) передаются в кровь. Кровь поступает в сердце, где перерабатывается то, что поступает с кровью. Сердце даёт собственную реакцию.

2. Кроме того, сердце иннервируется вегетативной нервной системой, где концентрирующей подструктурой (центром управления) является мозг.

3. В дополнение к этому, в организме человека действует (изученный ещё в ведических знаниях) геокосмический (чакральный) энергообмен, когда через человека постоянно проходят взаимопротивоположные потоки энергии «Земля — Космос», они концентрирутся во взаимосвязанных энергетических центрах — в чакрах.

4. А также вся клеточно-тканевая структура пневмо-кардиального комплекса обеспечивается и поддерживается вещественным обменом со средой — через питание.

Соответственно, в области сердечной чакры приходят во взаимодействие все типы обмена человека с окружающим миром — вещественный (газообмен и поступающие питательные вещества), психо-локомоторный (нервной системы), энергийный дыхательно-сердечный и геокосмический энергоинформационный.

Таким образом, кроме главных концентрирующих подструктур (КПС) организма человека первых двух типов обмена (вещественного и энергоинформационного) — психики (ПДЭ) и половой системы (ТРЭ), следует признать также, что и сердце — это средоточие жизни человека.

Данные типы интегративно-материального (вещественно-энергийного) обмена человека со средой специально были описаны нами в Разделе 2 [https://slavradio.org/public/chnpkz-2/].

В целом получаем выводы.

У человека, вслед за животными, наиболее ярко выражены два основные типа обменных процессов, непосредственно взаимодействующие с окружающими земными условиями. Это:

1) обмен веществом, или телесный, связанный с полостью тела — питание (жидкие и твердые вещества) и дыхание (газообразные вещества);

2) обмен энергийный или энергоинформационный, психо-локомотрный.

В каждом типе обмена сформировались соответствующие универсальные подструктуры, характерные для активных систем цилиндрического вида: воспринимающие (ВПС), преобразующе-проводящие (ППС) и концентрирующие (КПС).

Уже на основе данных (наиболее выраженных) типов обмена веществ и энергий можно выделить разные аспекты здоровья человека.

Внутри организма, это: 1) телесное здоровье, в том числе, репродуктивное здоровье (комплекс органов полости тела вещественного обмена, с концентрацией энергии в половой системе), 2) психическое и психодуховное здоровье (нервный комплекс энергообмена, с концентрацией энергии в мозгу), 3) физическое (физкультурно-спортивное) здоровье (локомотрный комплекс энергообмена). Во взаимодействии с окружающей средой формируются: 1) социальное, в том числе, социокультурное здоровье; 2) экологическое (природное) здоровье.

Кроме того, на базе сложившихся в культуре традиционных знаний, а также новейших научных достижений, можно предположить, что существуют также и иные (сложные, регистрируемые современной наукой) обменные процессы человека-системы с окружающей средой. Это:

3) вещественно-энергийный пневмо-кардиальный, душевно-сердечный обмен (связанный с другими обменными процессами в организме).

4) энергийный геокосмический (чакральный) обмен, в виде системы энергетических каналов и энергетических центров (чакр), который, с одной стороны, связан с центром (душой) Земли-Каи (Геи), а с другой — с ближним и дальним Космосом, где человек является особой трансформирующей энергосистемой на поверхности планеты.

Таким образом, вещественно-энергийный пневмо-кардиальный обмен органично связан с остальными типами обмена: с вещественным (посредством питания и дыхания как газообмена), с энергоинформационным психическим (при взаимодействии с нервной системой организма), с геокосмическим (посредством сердечной чакры энергообмена).

Ещё раз напомним, что мы целенаправленно выделяем отдельные части (типы) сложных обменных процессов человека как активной (живой) мыслящей системы с окружающей средой в универсальном экокомплексе «Си–ОС». Это необходимо для более глубокого изучения сложных экосистемных процессов, происходящих в организме человека и связанных с его здоровьем. Однако при этом следует помнить, что все они нераздельно, органично связаны в целостном существовании человека как сложной активной открытой, чувствующей и мыслящей системе. Соответственно, знания об этих многогранных отношениях системы «человек» с его окружающими средами также в итоге должны стать цельными, интегративными.

ВЫВОДЫ:

1. В аспекте системного понимания человека, его обменных процессов с окружающей средой и проблемы здорового образа жизни, целесообразно вести речь о том, что существует пневмо-кардиальный (дыхательно-сердечный) комплекс обменных процессов человека с окружающей средой. Они включают:

1) вещественный газообмен (с воздухом атмосферы) и

2) энергийный обмен с окружающей энергоинформационной средой физического вакуума (что в ведических учениях обозначается как энергия праны, ци).

2. Информационная функция сердца, раскрываемая в ряде исследований на рубеже 20-21 веков, обладает определенной автономией и заключает в себе значительную информацию о состоянии здоровья других частей организма.

3. На уровне сердца, пневмо-кардиальный вещественно-энергийный обмен регулируется: физиологией вещественных процессов сердечно-сосудистой системы; вегетативной нервной системой; информационной психоэнергийной регуляцией в нервных сплетениях и ганглиях сердца и его коронарных сосудов.

4. Предположительно, с дыхательно-сердечным обменом (пневмо-кардиальным комплексом) связана особая часть сердечных эмоциональных реакций и сердечная интуиция.

5. Исследование дыхания во взаимосвязи со здоровьем человека в современном научном понимании (как газообмена организма) осуществляется в таких аспектах, как: 1) биомедицинский, с позиций медицинских знаний о болезнях органов дыхания (специальные знания); 2) физкультурно-спортивный аспект; 3) гигиенический и профилактический; 4) валеологический; 5) оптимологический, социально-манипулятивный.

Первый аспект связан со специальными медицинскими знаниями — о болезнях верхних дыхательных путей и бронхо-лёгочных заболеваниях. На нём мы не останавливаемся, т.к. это врачебная область.

Физкультурно-спортивный аспект, связанный с дыхательными упражнениями, необходим для укрепления организма человека.

Гигиенические, профилактические и общие валеологические знания нужны каждому образованному человеку, желающему быть здоровым.

Знание социально-манипулятивных технологий, связанных с дыханием, также важно людям, чтобы не попадать в сети мошенников и авантюристов.

6. Наиболее исследована динамика дыхания, помимо медицины, в физкультурно-спортивной области. Здесь дыхательные движения исследованы в связи с разными формами физкультурно-спортивной деятельности — от профессионального, массового, любительского спорта — до занятий физической культурой и леченой физической культурой (ЛФК).

Выделены формы разнообразных статических и динамических дыхательных упражнений; виды физических нагрузок аэробного (кардионагрузки) и анаэробного характера; обоснована специфика дыхания через нос (носоглотку) и через рот (ротовую полость).

Кроме того, в областях, сопряженных с медико-профилактической и физкультурно-спортивной деятельностью, разработан ряд оригинальных авторских методик дыхательных упражнений (по методам: К.П. Бутейко; С.М. Бубновского, К. Динейка; О.Г. Лобановой и Е.Я. Поповой; Н.К. Новиковой; А.Н. Стрельниковой и др.).

7. Валеологический подход к дыханию (включая гигиеническую и профилактическую составляющие) связан с разработкой специальных комплексов дыхательных упражнений для тех, кто интересуется собственным здоровьем и готов проводить регулярные тренировки. Используются знания о разных формах дыхания — поверхностного (через верхние отделы легких), среднего (грудного) и полного (грудного и диафрагмального, с полными легкими).

Здесь обобщается материал о разнообразных дыхательных практиках. Классифицируются основанные виды дыхательных упражнений (традиционных и современных), предлагаются общие рекомендации по их выполнению.